Digital medtech positiepaper

Notre système de santé est mis à rude épreuve par le vieillissement de la population, la charge de travail, les contraintes administratives et la hausse des coûts des soins. Cependant, la crise du COVID-19 a démontré que, face à l’urgence, nous sommes capables d’agir rapidement. En un temps record, les autorités et les professionnels de la santé ont réussi à réorganiser les soins afin que les patients puissent recevoir à distance l’accompagnement dont ils avaient besoin. Ce document examine le rôle que la technologie médicale numérique peut jouer pour ancrer durablement des soins de qualité à distance dans notre système de santé.

Gerelateerde artikels

L’humain et non la technologie détermine la percée de l’IA

Les progrès dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) font de plus en plus souvent les gros titres. Les applications potentielles ou proposées frappent l’imaginaire, mais comme pour les (autres) percées scientifiques, il n’est pas toujours évident pour les personnes extérieures de savoir si elles seront déployées dans la pratique et quand elles le seront.

Certains dessinent parfois aussi des images apocalyptiques d’une société future gérée par les robots et les machines. Dans le secteur des soins de santé, on craint plus particulièrement que le contact personnel entre le prestataire de soins et le patient disparaisse et que les soins se « déshumanisent ». La réalité tend pourtant à prouver le contraire, mais les exemples positifs retiennent plus difficilement l’attention…

Des exemples positifs de l'utilisation de l'IA attirent moins l'attention que les exemples négatifs.

Dans notre secteur, l’IA est aujourd’hui plutôt utilisée pour offrir un (meilleur) soutien aux prestataires de soins et aux patients.

Certaines applications de l’IA déchargent ainsi les professionnels de la santé de leurs tâches répétitives et/ou administratives, ce qui leur permet de consacrer plus de temps au patient. D’autres exploitent les données pour mieux adapter les soins aux besoins, aux souhaits et à la qualité de vie du patient. Plus encore qu’aujourd’hui, les soins seront de plus en plus orientés vers le « sur mesure » dans les années à venir.

Prévention accrue et de meilleure qualité

Outre ce soutien direct aux prestataires de soins et aux patients, l’IA crée également des perspectives au niveau de la population.

Nous pouvons utiliser l’intelligence artificielle pour extraire de nouvelles informations de la montagne toujours croissante de données de santé et autres données pertinentes. Des informations qui nous permettront de réaliser des progrès considérables en termes de prévention (thème largement inexploré en Belgique à ce jour), de détection (précoce), de diagnostic et de traitement.

Pourrions-nous également réaliser ces avancées sans l’aide de l’IA ? C’est probable, mais cela exigerait dans tous les cas beaucoup de temps et de capacités.

D'autre part, quiconque ayant déjà essayé ChatGPT ou d’autres applications de l’IA sait qu’on ne peut pas faire aveuglément confiance à tout ce que l’IA « produit ». Pour éviter les accidents, il importe que nous en soyons tous conscients et, dans la mesure du possible, que nous comprenions (dans les grandes lignes) ce qu’il se passe sous le capot des applications d’IA.

Pour éviter les accidents, il importe que nous comprenions plus ou moins ce qu’il se passe sous le capot des applications d’IA.

Ceci n’est toutefois pas suffisant. Nous devons également organiser la « protection » au niveau de la société, par exemple en instaurant un minimum de règles pour garantir une application correcte et sûre de l’IA.

AI Act européen

Dans ce contexte, l’Union européenne a récemment annoncé la mise en place du tout premier cadre législatif de grande envergure, à travers la loi européenne sur l’intelligence artificielle ou « EU AI Act ».

Grâce à cette législation, les applications problématiques de l’IA (p. ex. le « social scoring ») seront interdites, la commercialisation des applications à haut risque (p. ex. applications médicales d’IA) sera soumise à des exigences précises et il sera obligatoire d’indiquer où et quand l’IA est utilisée (p. ex. dans le cas d’avatars ou de chatbots alimentés par l’IA).

Dans le secteur des soins de santé, une législation stricte est déjà en place depuis un certain temps en ce qui concerne les technologies médicales, y compris celles qui sont pilotées par des logiciels et par l’IA. L’EU AI Act va plus loin et prévoit des garanties supplémentaires, notamment en matière de transparence, de surveillance et d’évaluation. Un moyen d’ancrer plus solidement les principes éthiques dans la législation.

Au risque de vous décevoir, ceci n’ouvrira pas immédiatement la voie à un déploiement à grande échelle des applications d’IA dans les soins de santé. Beaucoup de questions doivent en effet encore être clarifiées.

De nouvelles questions

L’utilisation de l’IA dans les soins de santé soulève donc de nouvelles questions en ce qui concerne la démontrabilité et la mesurabilité des modèles d’IA (pouvez-vous expliquer ce qu’ils font, pourquoi et comment ?), des aspects cruciaux lorsqu'il s'agit du financement/remboursement des applications.

Plus que jamais, l'aspect humain sera déterminant dans la percée de l’IA.

Il convient de renforcer les connaissances et la confiance dans l’IA, tant dans le chef des prestataires de soins que dans celui des patients. Le professionnel de la santé de demain devra absolument être capable de travailler avec les technologies de l’IA. Il devra être en mesure d’évaluer si une certaine application d’IA peut compléter ses connaissances et son expertise, de sorte à prendre de meilleures décisions et à comprendre les limites et les risques qui vont de pair.

Une communication claire et transparente entre le prestataire de soins et le patient restera la pierre angulaire de soins axés sur la personne, y compris à l’avenir.

Une communication transparente avec le patient restera dans tous les cas la pierre angulaire de soins axés sur la personne. Il incombe au prestataire de soins et au patient d’évaluer, en concertation, si certaines technologies d’IA peuvent être intégrées dans le programme de soins et, si oui, lesquelles, étant entendu qu’elles doivent l’être au profit de la santé, du bien-être et de la qualité de vie du patient.

Au-delà du battage médiatique

Si les médias prédisent presque quotidiennement des scénarios utopiques ou dystopiques sur « l’avenir avec l’IA », à nous de porter notre regard au-delà du battage médiatique. Comme pour chaque nouvelle technologie, nous devons envisager l’IA de manière critique et réaliste. L’IA offre certes de formidables opportunités, mais il n’est jamais bon d’avancer tête baissée.

Acquérir pas à pas de nouvelles connaissances sur l’IA dans le secteur des soins de santé et introduire progressivement de nouvelles applications d’IA dans la pratique, voilà la seule manière d’instaurer durablement la confiance dans le chef des patients, des prestataires de soins et des décideurs politiques. Tout le monde parle (à juste titre) de la « médecine fondée sur les faits ». Respectons cela pour l’IA également, en sachant que la collecte de données probantes prend du temps.

Au final, les soins de santé ne dépendent pas tant de l’une ou l’autre technologie, mais plutôt de la manière dont nous, en tant que société, pouvons organiser au mieux les soins et les proposer à tous.

À propos de l'auteur

Danny Van Rojen est un expert politique spécialisé dans la politique européenne en matière de technologie numérique, et plus largement de politique de santé.

Il a contribué à différentes publications internationales sur l’utilisation et les applications éthiques dans les soins de santé et a donné plusieurs conférences à ce sujet, notamment pour la Commission européenne et l’Agence européenne des médicaments. Il a également été membre du groupe de parties prenantes eHealth de la Commission européenne.

Contact? LinkedIn

L'IA au service de la radiothérapie à la Clinique Saint-Jean

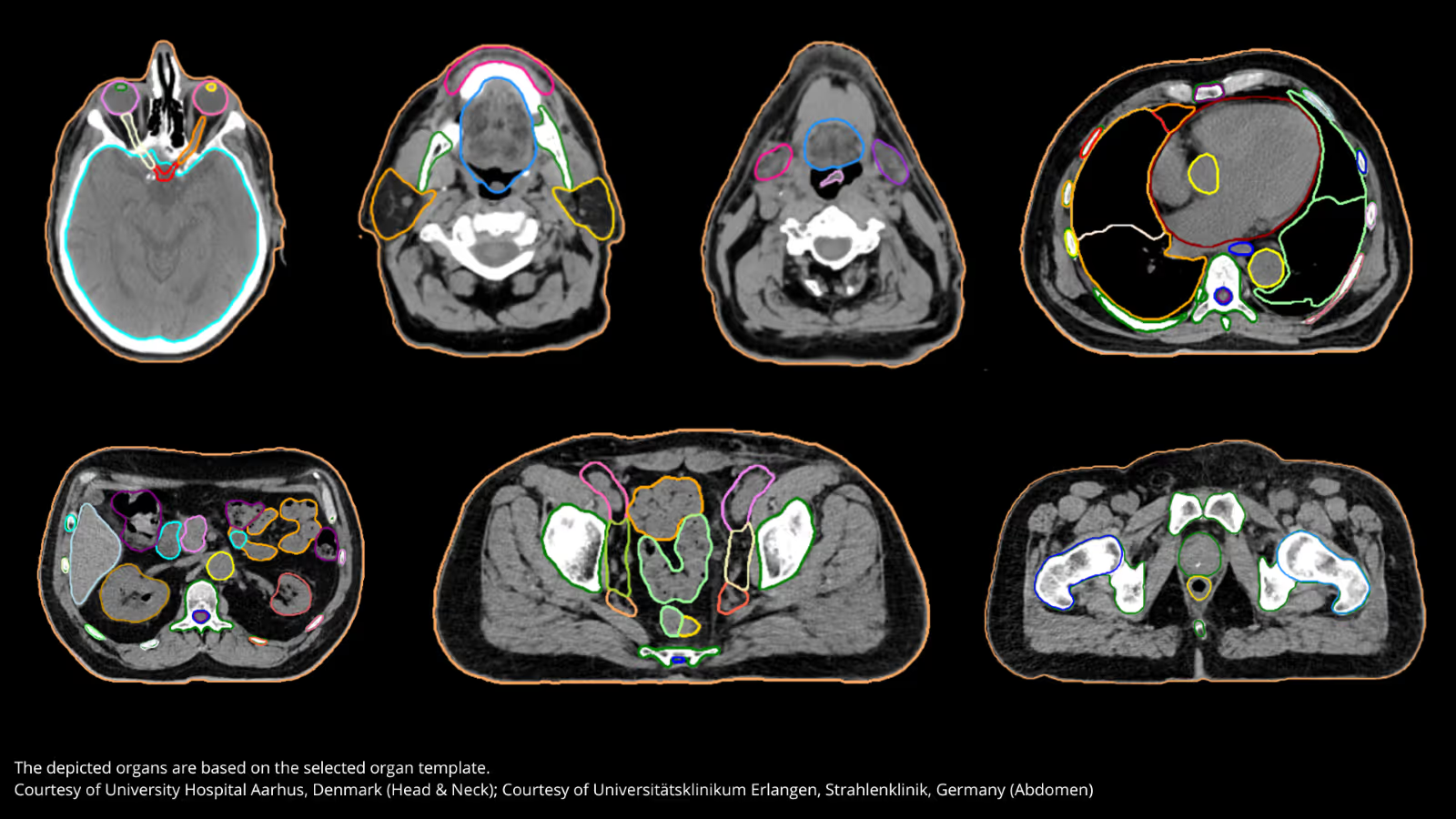

Dans le traitement du cancer, la radiothérapie joue un rôle crucial. Cette thérapie utilise des rayonnements de haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses. Dans ce contexte, la précision est cruciale, notamment lorsqu'il s'agit de contourer les organes à risque pour éviter des dommages collatéraux. Bien que nécessaire, cette étape peut être chronophage et complexe. Heureusement, des outils innovants peuvent accélérer ce processus, explique le Dr Sophie Cvilic (Clinique Saint-Jean).

La Clinique Saint-Jean à Bruxelles a récemment adopté l’AI-Rad Companion Organs RT, une technologie basée sur l'intelligence artificielle pour automatiser le contourage des organes à risque et des volumes tumoraux. Le Dr Sophie Cvilic (photo) chef du service de radiothérapie, témoigne des avancées.

« Avant, mes technologues en imagerie médicale passaient plus d'une heure à dessiner manuellement ces organes. Désormais, ce travail est effectué en 10 à 20 minutes avec une précision impressionnante. » La solution permet en outre de délimiter des structures complexes comme le plexus brachial ou les vaisseaux médiastinaux avec une qualité rarement atteinte auparavant.

« Auparavant, mes techniciens passaient plus d'une heure à délimiter les organes à risque. Maintenant, cela peut se faire en 10 à 20 minutes. »

Helena Trindade, technologue à la Clinique Saint-Jean, ajoute : « Le temps gagné est significatif. Bien que certains ajustements mineurs soient encore nécessaires, l’outil simplifie grandement notre travail quotidien et améliore l'efficacité globale du processus. »

Perfectible

Quels sont ces ajustements? Dr. Cvilic : « Certaines zones ganglionnaires, comme les zones 3 et 4, nécessitent encore une validation et des corrections manuelles. La qualité des dessins automatiques est excellente, mais il est important de rester vigilant pour s'assurer qu'aucune erreur ne se produise. »

Cela met en avant la complémentarité entre l’outil et les experts humains, soulignant que l’intelligence artificielle n’a pas pour vocation de remplacer les technologues mais bien de leur offrir un support précieux.

De son côté, Helena Trindade (photo) note que certaines structures plus petites ou spécifiques demandent encore une intervention humaine. Cela illustre l'importance du rôle des technologues dans la vérification et l'ajustement des contours, garantissant ainsi une qualité optimale.

Pourquoi l'adoption reste encore limitée

Malgré leur grand potentiel, des solutions comme celles de la Clinique Saint-Jean ne sont pas encore largement utilisées dans les centres de radiothérapie en Belgique. Selon Olivier Adant de Siemens Healthineers, cela est dû en partie au coût d'investissement initial pour les hôpitaux, au manque de financement spécifique, aux défis d'intégration des technologies dans les infrastructures existantes et à une certaine réticence à l'innovation.

« En tant que fournisseur, nous observons que ces obstacles nécessitent une approche coordonnée », explique-t-il. « Il faut d'abord résoudre la question du financement. Ensuite, il est important de prévoir un cadre approprié, notamment sous forme de formations sur le terrain. Cela est indesipensable pour une adoption fluide et garantir que les avantages de ces technologies soient réellement exploités. »

« Des normes standardisées pour l'évaluation de ces outils pourraient accélérer leur diffusion à grande échelle. »

Olivier Adant plaide enfin pour la mise en place de standards harmonisés pour évaluer et comparer les performances de ces solutions . « Cela pourrait accélérer la diffusion à plus grande échelle. »

Des pionniers

Avec l'arrivée des outils d'IA, un nouveau chapitre s'est clairement ouvert dans l'évolution de la radiothérapie. Le temps de préparation plus court et la plus grande précision permettent des soins plus personnalisés et plus efficaces.

Toutefois, leur généralisation nécessitera des efforts collectifs pour surmonter les barrières financières, techniques et culturelles. Mais des histoires comme celle de la Clinique Saint-Jean montrent que ceux qui le souhaitent peuvent déjà utiliser la technologie pour faire la différence pour les patients.

Sept apps remboursées pour la télésurveillance en cas d'insuffisance cardiaque chronique

Depuis le 1er janvier 2025, les hôpitaux reçoivent un financement du gouvernement pour la télésurveillance des patients atteints d’insuffisance cardiaque chronique. Six hôpitaux ont déjà conclu un accord à ce sujet avec l'Inami.

Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé publique : « Nous sommes convaincus que la télésurveillance aura un impact positif sur la qualité de vie des patients atteints de problèmes cardiaques chroniques et sur celle de leur famille. Cette technique permet d’identifier et de répondre plus rapidement aux besoins du patient en matière de soins, ce qui réduira finalement le nombre de réadmissions à l’hôpital. »

La télésurveillance est utilisée depuis des années déjà pour assurer le suivi des patients à distance, mais les coûts doivent généralement être pris en charge par l’hôpital et/ou le patient. Une contrainte financière qui fait (ou plutôt faisait ?) obstacle à une véritable percée de la télésurveillance en Belgique.

Équipe de télésurveillance

La situation a toutefois récemment évolué pour les patients atteints d’insuffisance cardiaque chronique. Depuis le 1er janvier 2025, l'Inami rembourse leur suivi par télésurveillance aux hôpitaux.

Les hôpitaux ne bénéficient toutefois pas automatiquement de cette intervention. Ils doivent adhérer à la nouvelle convention « télésurveillance et orientation thérapeutique en cas d’insuffisance cardiaque chronique », qui s’accompagne de certaines conditions. L’hôpital doit, par exemple, disposer d’une équipe de télésurveillance composée au minimum d’un cardiologue et d’un infirmier spécialisé en insuffisance cardiaque. Les patients sont ainsi assurés de bénéficier d’un suivi sûr et de qualité.

« Grâce à la convention, nous pouvons suivre nos patients à domicile et ainsi réduire le nombre d’hospitalisations. »

Dr Matthias Dupont, ZOL

Jusqu'à présent, six hôpitaux ont déjà adhéré à l'accord : Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk), Centre Hospitalier de Mouscron, AZ Sint-Maarten (Malines), VITAZ (Saint-Nicolas), AZ Klina et AZ Groeninge (Courtrai). L'Inami tient à jour sur son site web une liste de tous les hôpitaux ayant rejoint l'accord.

Le Dr Matthias Dupont (photo), chef du service de soins intensifs cardiaques au ZOL et ancien président du groupe de travail belge sur l’insuffisance cardiaque, se réjouit de cette nouvelle convention : « Il s’agit d’un grand pas en avant pour la prise en charge des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque. Grâce à la nouvelle convention, nous pouvons désormais suivre nos patients à domicile, et ainsi réduire le nombre d’admissions à l’hôpital. »

Sept apps (dont six belges)

Les hôpitaux peuvent définir eux-mêmes la ou les technologies médicales qu’ils souhaitent utiliser pour le suivi des patients atteints d’insuffisance cardiaque. À condition toutefois que l’application choisie respecte l’ensemble des exigences décrites dans la convention de l'Inami.

Au moins sept applications sont conformes à ce jour : FibriCheck, Remecare, moveUp, Healthentia, Comunicare et Well@Home (développées en Belgique) et Comarch (développée en Pologne). Un aperçu de ces applications est disponible sur le portail mHealthBelgium.

Ministre Vandenbroucke : « Le fait qu’un si grand nombre d’applications puissent déjà être utilisées dans le cadre de cette convention est une très bonne chose. Nous sommes impatients d’avoir les premiers retours des patients. »

Autres maladies chroniques

Steven Vandeput, conseiller en santé numérique pour beMedTech, a été étroitement impliqué dans l’élaboration de la nouvelle convention sur l’insuffisance cardiaque. Il applaudit cet ancrage structurel de la télésurveillance dans le trajet de soins de l’insuffisance cardiaque chronique.

« Et ce n’est qu’un début », se réjouit-il. « La télésurveillance recèle également de nombreuses possibilités pour le suivi de problèmes cardiaques autres que l’insuffisance cardiaque chronique. À terme, nous pourrons étendre la télésurveillance à d’autres groupes de patients, comme les personnes atteintes de diabète, de cancer, d’apnée du sommeil, etc. ».

Le Dr Paul Dendale, chef du service de cardiologie à l’hôpital Jessa de Hasselt (qui adhérera aussi prochainement à la convention de l'Inami), va encore plus loin. Il s’attend, en effet, à une révolution des soins de santé dans les années à venir.

« Tout ce qui pourra être réalisé par voie numérique en termes de soins devra l’être. »

Dr Paul Dendale, Jessa Ziekenhuis

« Effectuer des opérations bancaires, planifier des voyages ou faire des achats en ligne sonne aujourd’hui comme une évidence. Cette évolution touche également le secteur des soins de santé. Tout ce qui pourra être réalisé par voie numérique en termes de soins devra l’être. Nous n’en sommes clairement pas encore là, mais cette nouvelle convention marque un jalon important. »

28,7 millions € de dépenses en moins par an

La décision de rembourser d’abord la télésurveillance pour l’insuffisance cardiaque n’est pas le fruit du hasard. On estime que 2 à 3 % de la population belge souffrent d’insuffisance cardiaque chronique, ce qui représente entre 250 000 et 350 000 personnes. L’insuffisance cardiaque pèse lourdement sur le budget des soins de santé, avec près de 300 millions d’euros de dépenses annuelles.

Steven Vandeput (beMedTech) : « La télésurveillance est bénéfique à deux niveaux : la dimension continue du suivi améliore la qualité des soins et la qualité de vie du patient, tandis que notre système de soins gagne en efficacité et en efficience. »

« Les Cliniques de l’Europe ont suivi des patients atteints d’insuffisance cardiaque par télésurveillance pendant quatre ans et ont calculé combien l’État dépenserait en moins si nous procédions ainsi pour tous les patients atteints d’insuffisance cardiaque en Belgique : l’économie serait de l’ordre de 28,7 millions d’euros par an. Des fonds qui permettraient d’aider bien d’autres patients. »