La fédération belge des technologies médicales

Depuis 1958, beMedTech est le représentant reconnu du secteur des technologies médicales en Belgique. Nos membres sont actifs dans le développement, la distribution et l’innovation des technologies médicales – des start-ups aux entreprises internationales établies.

En tant que fédération, nous nous engageons à promouvoir l’utilisation efficace des technologies médicales comme levier pour des soins accessibles, durables et innovants. Nous le faisons à travers un dialogue continu et constructif avec les décideurs politiques, les autorités publiques, les professionnels de la santé, les patients et l’ensemble des parties prenantes du secteur.

beMedTech en chiffres

Notre secteur n’est pas seulement un maillon essentiel des soins de santé, il contribue également de manière significative à l’économie belge. Ces chiffres clés en témoignent.

En savoir plus sur notre fédérationNewsroom

Curieux des principales évolutions en technologies médicales et du rôle de beMedTech dans le développement du secteur ? Retrouvez des articles et publications pertinents dans notre salle de presse.

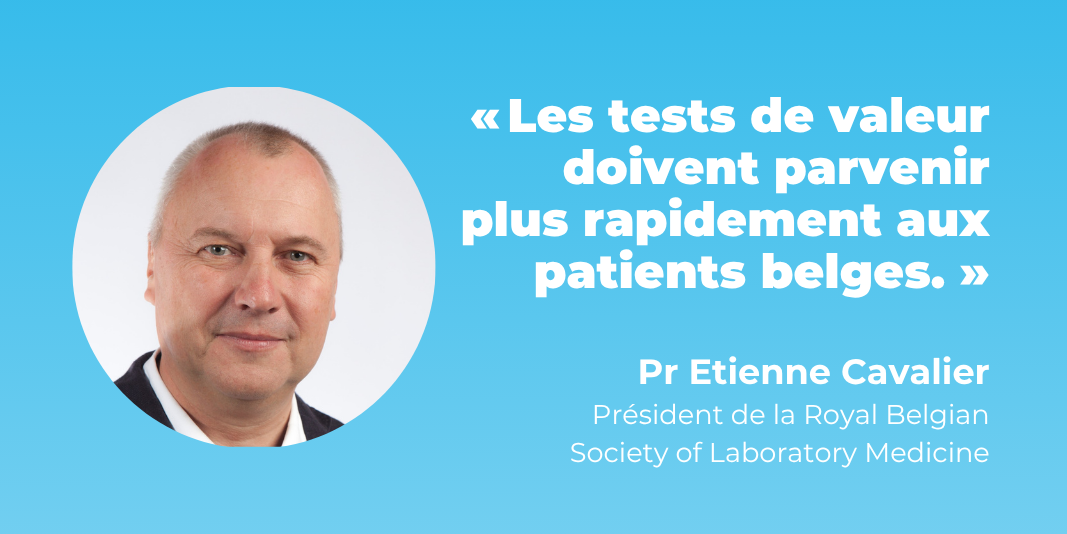

Pr Cavalier : « La médecine de laboratoire est un investissement essentiel pour des soins de qualité »

Lors d’EuroMedLab 2025, nous avons parlé avec Etienne Cavalier, professeur de chimie clinique à l’Université de Liège, chef du service de chimie clinique au CHU de Liège et président de la Royal Belgian Society of Laboratory Medicine. Quelles mesures prendrait-il en matière de médecine de laboratoire s’il était ministre fédéral de la Santé ?

« Ma priorité absolue serait de garantir un accès plus rapide aux nouveaux tests à forte valeur ajoutée. Actuellement, il faut souvent des années avant qu’un remboursement soit accordé — si tant est qu’il le soit un jour. Par exemple, les tests NT-proBNP et BNP ne sont toujours pas remboursés en Belgique, alors qu’ils figurent dans toutes les recommandations. Ce délai excessif est préjudiciable pour le patient belge. »

Retombées économiques

Comme le professeur Mario Plebani (*), le professeur Cavalier est convaincu qu’il ne s’agit pas d’un problème de budget.

(*) À l’occasion d’EuroMedLab 2025, nous avons également rencontré le professeur Mario Plebani, président de la European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Lire l’interview ICI.

« Tout d’abord, de nombreux nouveaux tests permettent en réalité des économies. À court terme, en remplaçant des procédures plus coûteuses et souvent invasives. Et à plus long terme, en réduisant les besoins en soins grâce à une meilleure détection. Malheureusement, ces effets ne sont pas pris en compte dans l’évaluation du remboursement. »

« Par ailleurs, certains tests encore remboursés aujourd’hui ont une valeur clinique limitée. Et pour certains, on pourrait réduire la fréquence de prescription. Cela libérerait également un espace budgétaire pour intégrer de nouveaux tests. », poursuit le professeur Cavalier.

Expertise des professionnels du laboratoire

Mais la médecine de laboratoire ne se limite bien sûr pas aux seuls tests. L’expertise des professionnels du laboratoire est tout aussi essentielle. Si le professeur Cavalier était ministre de la Santé, il ferait de la valorisation de cette expertise sa deuxième priorité.

« Les laboratoires ont un rôle crucial à jouer dans des domaines comme la détection précoce et la stratification des risques. Mais nous assumons trop peu ce rôle de spécialiste — ou bien on ne nous en donne pas suffisamment l’occasion. »

« En tant qu’experts de laboratoire, nous devrions être associés aux discussions avec les autres spécialistes cliniques impliqués dans les parcours de soins interdisciplinaires. »

« Nous produisons parfois des résultats de tests qui, malheureusement, sont trop peu exploités par la suite. Ce sont des occasions manquées d’améliorer les soins au patient. En tant qu’experts de laboratoire, nous devrions être associés aux discussions avec les autres spécialistes cliniques impliqués dans les parcours de soins interdisciplinaires. »

« Cela exige un changement de regard sur la médecine de laboratoire. Trop d’acteurs continuent de considérer notre discipline uniquement comme un coût, alors qu’un bon diagnostic est en réalité un investissement dans des soins de qualité, centrés /fondés sur la valeur. »

Sept apps remboursées pour la télésurveillance en cas d'insuffisance cardiaque chronique

Depuis le 1er janvier 2025, les hôpitaux reçoivent un financement du gouvernement pour la télésurveillance des patients atteints d’insuffisance cardiaque chronique. Six hôpitaux ont déjà conclu un accord à ce sujet avec l'Inami.

Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé publique : « Nous sommes convaincus que la télésurveillance aura un impact positif sur la qualité de vie des patients atteints de problèmes cardiaques chroniques et sur celle de leur famille. Cette technique permet d’identifier et de répondre plus rapidement aux besoins du patient en matière de soins, ce qui réduira finalement le nombre de réadmissions à l’hôpital. »

La télésurveillance est utilisée depuis des années déjà pour assurer le suivi des patients à distance, mais les coûts doivent généralement être pris en charge par l’hôpital et/ou le patient. Une contrainte financière qui fait (ou plutôt faisait ?) obstacle à une véritable percée de la télésurveillance en Belgique.

Équipe de télésurveillance

La situation a toutefois récemment évolué pour les patients atteints d’insuffisance cardiaque chronique. Depuis le 1er janvier 2025, l'Inami rembourse leur suivi par télésurveillance aux hôpitaux.

Les hôpitaux ne bénéficient toutefois pas automatiquement de cette intervention. Ils doivent adhérer à la nouvelle convention « télésurveillance et orientation thérapeutique en cas d’insuffisance cardiaque chronique », qui s’accompagne de certaines conditions. L’hôpital doit, par exemple, disposer d’une équipe de télésurveillance composée au minimum d’un cardiologue et d’un infirmier spécialisé en insuffisance cardiaque. Les patients sont ainsi assurés de bénéficier d’un suivi sûr et de qualité.

« Grâce à la convention, nous pouvons suivre nos patients à domicile et ainsi réduire le nombre d’hospitalisations. »

Dr Matthias Dupont, ZOL

Jusqu'à présent, six hôpitaux ont déjà adhéré à l'accord : Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk), Centre Hospitalier de Mouscron, AZ Sint-Maarten (Malines), VITAZ (Saint-Nicolas), AZ Klina et AZ Groeninge (Courtrai). L'Inami tient à jour sur son site web une liste de tous les hôpitaux ayant rejoint l'accord.

Le Dr Matthias Dupont (photo), chef du service de soins intensifs cardiaques au ZOL et ancien président du groupe de travail belge sur l’insuffisance cardiaque, se réjouit de cette nouvelle convention : « Il s’agit d’un grand pas en avant pour la prise en charge des personnes atteintes d’insuffisance cardiaque. Grâce à la nouvelle convention, nous pouvons désormais suivre nos patients à domicile, et ainsi réduire le nombre d’admissions à l’hôpital. »

Sept apps (dont six belges)

Les hôpitaux peuvent définir eux-mêmes la ou les technologies médicales qu’ils souhaitent utiliser pour le suivi des patients atteints d’insuffisance cardiaque. À condition toutefois que l’application choisie respecte l’ensemble des exigences décrites dans la convention de l'Inami.

Au moins sept applications sont conformes à ce jour : FibriCheck, Remecare, moveUp, Healthentia, Comunicare et Well@Home (développées en Belgique) et Comarch (développée en Pologne). Un aperçu de ces applications est disponible sur le portail mHealthBelgium.

Ministre Vandenbroucke : « Le fait qu’un si grand nombre d’applications puissent déjà être utilisées dans le cadre de cette convention est une très bonne chose. Nous sommes impatients d’avoir les premiers retours des patients. »

Autres maladies chroniques

Steven Vandeput, conseiller en santé numérique pour beMedTech, a été étroitement impliqué dans l’élaboration de la nouvelle convention sur l’insuffisance cardiaque. Il applaudit cet ancrage structurel de la télésurveillance dans le trajet de soins de l’insuffisance cardiaque chronique.

« Et ce n’est qu’un début », se réjouit-il. « La télésurveillance recèle également de nombreuses possibilités pour le suivi de problèmes cardiaques autres que l’insuffisance cardiaque chronique. À terme, nous pourrons étendre la télésurveillance à d’autres groupes de patients, comme les personnes atteintes de diabète, de cancer, d’apnée du sommeil, etc. ».

Le Dr Paul Dendale, chef du service de cardiologie à l’hôpital Jessa de Hasselt (qui adhérera aussi prochainement à la convention de l'Inami), va encore plus loin. Il s’attend, en effet, à une révolution des soins de santé dans les années à venir.

« Tout ce qui pourra être réalisé par voie numérique en termes de soins devra l’être. »

Dr Paul Dendale, Jessa Ziekenhuis

« Effectuer des opérations bancaires, planifier des voyages ou faire des achats en ligne sonne aujourd’hui comme une évidence. Cette évolution touche également le secteur des soins de santé. Tout ce qui pourra être réalisé par voie numérique en termes de soins devra l’être. Nous n’en sommes clairement pas encore là, mais cette nouvelle convention marque un jalon important. »

28,7 millions € de dépenses en moins par an

La décision de rembourser d’abord la télésurveillance pour l’insuffisance cardiaque n’est pas le fruit du hasard. On estime que 2 à 3 % de la population belge souffrent d’insuffisance cardiaque chronique, ce qui représente entre 250 000 et 350 000 personnes. L’insuffisance cardiaque pèse lourdement sur le budget des soins de santé, avec près de 300 millions d’euros de dépenses annuelles.

Steven Vandeput (beMedTech) : « La télésurveillance est bénéfique à deux niveaux : la dimension continue du suivi améliore la qualité des soins et la qualité de vie du patient, tandis que notre système de soins gagne en efficacité et en efficience. »

« Les Cliniques de l’Europe ont suivi des patients atteints d’insuffisance cardiaque par télésurveillance pendant quatre ans et ont calculé combien l’État dépenserait en moins si nous procédions ainsi pour tous les patients atteints d’insuffisance cardiaque en Belgique : l’économie serait de l’ordre de 28,7 millions d’euros par an. Des fonds qui permettraient d’aider bien d’autres patients. »

Rethinking diabetes care: d’un événement éclairant à des idées lumineuses?

Comment faire en sorte que les patients atteints de diabète bénéficient pleinement des avancées technologiques ? Telle était la question au centre de l’événement " Rethinking diabetes care: from innovation to new care models " que nous avons organisé le 15 octobre, en collaboration avec E-Health Venture.

Glucomètres, pompes à insuline, technologies de capteurs, apps médicales, outils de télésurveillance… : d’innombrables technologies médicales peuvent contribuer à améliorer la prise en charge du diabète. Mais les outils technologiques seuls ne suffisent pas. Pour exploiter pleinement leur potentiel, nous devons les intégrer dans des modèles de soins adaptés.

Comment mettre en place ce type de nouveau modèle de soins ? " En réunissant les différents acteurs des soins aux personnes diabétiques, en essayant de comprendre encore mieux le point de vue de chacun, puis en élaborant conjointement une nouvelle approche ", a souligné Sabrina Suetens, Managing Director de beMedTech. " Nous sommes donc ravis d’avoir organisé avec E-Health Venture cet événement qui a rassemblé de multiples intervenants. "

Au-delà du diabète

"Ce que nous faisons aujourd’hui va d’ailleurs bien au-delà de la prise en charge du diabète ", poursuit notre Managing Director. " Le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques augmente fortement alors que le nombre de prestataires de soins stagne. Nous avons urgemment besoin de solutions qui permettent d’organiser davantage de soins chroniques, et de préférence des soins de meilleure qualité, avec le même nombre de soignants. Cela nécessite de développer des produits innovants, d’optimiser les processus et d’utiliser les données de santé plus efficacement. "

'Pour la plupart des start-up, le plus grand obstacle à l’heure actuelle réside dans le passage de l’innovation à l’adoption et à l’intégration effectives dans les systèmes de soins de santé. '

Erlend Debast, CEO d’E-Health Venture, incubateur dans le domaine de la santé numérique, est tout à fait d’accord. L’entreprise basée à Anderlecht se concentre sur la " période post-pilote ". "Pour la plupart des start-up, le plus grand obstacle à l’heure actuelle réside dans le passage de l’innovation à l’adoption et à l’intégration effectives dans les systèmes de soins de santé ", explique-t-il. " Une entreprise ne peut pas à elle seule forcer ce genre de percée. Il s’agit de créer une valeur commune bottom-up en collaboration avec les patients, le personnel et les établissements de soins. "

Moins de 50% des patients sont connus

Le Prof. Dr Frank Nobels (hôpital Onze-Lieve-Vrouw à Alost et KU Leuven) a partagé son rêve d’un registre national des données sur le diabète. " Une politique solidement étayée, l’amélioration de la qualité des soins, les applications cliniques et de recherche ainsi que l’autonomisation des patients reposent sur des données de qualité ", estime Frank Nobels. " Nous disposons actuellement de nombreuses sources de données en Belgique, mais elles ne sont pas ou pas suffisamment reliées entre elles. "

Avec le Nationella Diabetes Registret et le programme Diabetes Audit and Research Tayside, la Suède et l’Écosse démontrent ce qu’il est possible de faire quand on combine intelligemment les données. Frank Nobels : "Ces pays ont une idée plus précise des causes et des conséquences du diabète et de l’impact des soins, ce qui leur permet d’intervenir de manière plus ciblée. "

'Une requête dans les DPI nous permet d’identifier les patients qui sont vraisemblablement diabétiques, après quoi le médecin généraliste peut procéder à des contrôles ciblés. '

Ce genre d’initiative est aussi possible en Belgique. " Plusieurs initiatives prometteuses sont en cours en matière de données. Mais les données sources doivent être de bonne qualité, et c’est là que le bât blesse trop souvent. Nous connaissons actuellement moins de 50 % des personnes atteintes de diabète ", explique Frank Nobels.

" Comment résoudre ce problème ? En lançant, par exemple, une requête dans les DPI pour identifier les patients vraisemblablement diabétiques, puis en demandant aux médecins généralistes de confirmer ou d’infirmer officiellement le diagnostic. "

(Suite de l’article sous l’encadré)

Pitchs : de la prévention et des pharmaciens à la photonique et à l’IA

Cinq entreprises ont pu présenter leur solution au public, qui jouait le rôle de jury. Une note accordée sur la base de quatre critères (*) a permis d’établir le classement suivant :

- OneTwo Analytics: Entreprise suédoise fondée en 2019. Elle utilise des modèles entraînés par l’IA pour interpréter les données de mesure du glucose en continu (CGM). Les prestataires de soins peuvent consulter les données et leur interprétation dans un rapport tandis que les patients reçoivent un feed-back quotidien via une app.

- moveUP: Entreprise belge fondée en 2015. Elle offre aux patients diabétiques et aux prestataires de soins un aperçu en temps réel des paramètres pertinents, et déclenche une alarme quand des valeurs nécessitent une attention particulière. Elle mise sur l’interopérabilité avec les logiciels des hôpitaux et des médecins généralistes.

- Greenhabit: Entreprise néerlandaise fondée en 2018. Elle se concentre sur la prévention du diabète de type 2. Elle utilise la thérapie cognitivo-comportementale en ligne pour identifier les causes des comportements nocifs pour la santé et les traiter progressivement dans le cadre d’une approche intégrée.

- Indigo: Entreprise belge fondée en 2016, en tant que spin-off de l’UGent et de l’imec. Elle met au point un capteur capable de mesurer et de surveiller différents biomarqueurs (glycémie, cétones, lactate…) grâce à la technologie photonique. Le capteur serait implanté en sous-cutané.

- Salvus: Entreprise belge fondée en 2020. Elle élabore une plateforme qui permet aux pharmaciens d’accompagner les patients de manière proactive. Ceux-ci peuvent passer un test qui prédit le risque de diabète. Les pharmaciens peuvent ainsi suivre activement les personnes qui présentent un risque accru.

(*) Besoin réel, faisabilité de la mise en œuvre, évolutivité, soutien aux patients et/ou aux prestataires de soins.

CGM et diabète de type 2

Le Prof. Dr Laurent Crenier (Hôpital Erasme et H.U.B.) s’est penché sur le suivi du glucose en continu, ou CGM (continuous glucose monitoring). Les avantages pour les patients atteints de diabète de type 1 sont évidents : le CGM permet de mieux contrôler la glycémie et de réduire les hyper- et hypoglycémies par rapport à l’autosurveillance par prélèvement d’une goutte de sang au bout du doigt. Cette technologie sauve littéralement des vies. Il est donc logique qu’elle soit largement utilisée en cas de diabète de type 1 (81 % des patients en Belgique) et qu’elle soit entièrement remboursée.

La situation est différente pour le diabète de type 2. Le CGM n’est utilisé que chez 3 % des patients et n’est que partiellement remboursé (et encore, pas pour tous les patients). Le CGM n’offre-t-il donc aucun avantage pour le diabète de type 2 ? "Si, mais le tableau est nuancé ", répond le Prof. Dr Crenier. " Le diabète de type 2 est une pathologie très hétérogène pour lequel plusieurs sous-types, ou "endotype" du diabète de type 2 ont été décrits. Et, selon l’endotype, les solutions telles que le CGM pourraient bénéficier de différentes manières aux patients. "

' La technologie médicale peut devenir un catalyseur de la médecine de précision. '

Un problème vient du fait que ces différents endotypes du diabète de type 2 ne sont pas définis assez clairement. Le CGM pourrait contribuer à pallier cette lacune : en collectant des données de glycémie issues des CGM, en les reliant aux résultats cliniques des traitements et en les interprétant à l’aide de l’IA, nous pourrions délimiter plus efficacement des sous-groupes au sein du diabète de type 2 et déterminer plus précisément quelle technologie est efficace pour quel type de patient. " La technologie médicale devient ainsi un catalyseur de la médecine de précision ", explique le Prof. Dr Crenier.

C’est aussi important pour le budget des soins de santé. "Des centaines de milliers de Belges souffrent de diabète de type 2. L’utilisation de la technologie pour des patients aussi nombreux coûte cher à la société. Mieux vaut donc intervenir avec le plus de précision possible. "

Les QALY coûtent (trop) cher

Troisième et dernier orateur à prendre la parole : Dorien Vandormael (i-mens). Elle a présenté les conclusions de la première étude clinique consacrée au parcours de soins hybride pour le diabète de type 2 et s’est penchée plus avant sur l’étude de suivi qui a récemment débuté, avec le concours de deux membres de beMedTech.

La première étude a livré des résultats prometteurs. Les patients ont perdu en moyenne 2 kg et 2 cm de tour de taille. Quelque 90 % ont déclaré préférer le suivi hybride. Et si l’on suivait des patients diabétiques pendant 22 ans, ils gagneraient en moyenne 6 années en bonne santé (Quality-Adjusted Life Years ou QALY).

'Nous devons oser laisser le patient tranquille tant que les données ne s’y opposent pas. '

"Nous sommes clairement sur la bonne voie, mais des ajustements s’imposent ", estime Dorien Vandormael. " Par exemple, la première étude n’a pas montré de diminution significative de la glycémie moyenne sur 9 mois. Le prix par QALY était, en outre, beaucoup trop élevé : près de 111 000 euros, alors que la référence est fixée à 45 000 euros en Belgique. "

"Pour changer la donne, il faut encore réduire le nombre d’interventions humaines. Nous devons oser laisser le patient tranquille tant que les données ne s’y opposent pas. Nous devons, par ailleurs, envisager des moyens intelligents de maîtriser le coût de la technologie. Je pense par exemple à des tableaux de bord de données qui peuvent être déployés à grande échelle et qui permettent aux prestataires de soins de surveiller simultanément plusieurs pathologies. Ce serait plus efficace qu’avoir une plateforme distincte pour chaque maladie. "

Stress émotionnel

Clara Debelle est parvenue à rendre concret un concept aussi théorique que les QALY. Pas au titre de Senior Associate Life Sciences chez PwC, mais au titre de patiente. On lui a diagnostiqué un diabète il y a quelques années, lors d’un examen de routine. Elle ne présentait pourtant aucun symptôme de la maladie. Le diabète s’était déclenché à la suite d’un stress émotionnel provoqué par le décès soudain de son père et tous les défis qui s’en sont suivis

Son diabète est aujourd’hui sous contrôle, mais cela lui demande beaucoup d’efforts. " Je lance un appel aux prestataires de soins : basez réellement le programme de soins sur le patient. Celui-ci se sentira beaucoup mieux. C’est d’ailleurs le meilleur moyen d’induire un véritable changement. "

Formation aux technologies de la santé

Yannis Bakhouche, médecin généraliste à Saint-Gilles, président de la section locale du MR dans cette même commune et conseiller santé auprès de Georges-Louis Bouchez, a clôturé la partie " contenu " de l’après-midi en présentant sa vision de la prise en charge du diabète et d’autres maladies chroniques.

Que retenir de son intervention ? Nous avons besoin de la technologie pour faire face à l’augmentation des maladies chroniques (Yannis Bakhouche donne des cours dans le cadre de la formation en technologies de la santé de la haute école EPHEC). Par ailleurs, il ne faut pas avoir peur de déléguer des tâches (ce n’était peut-être pas voulu, mais ce point fait écho au projet de Salvus, voir encadré). Enfin, il faut aborder les maladies chroniques dans leur globalité, en tenant compte, notamment, de la vulnérabilité socio-économique.

'L’obtention des meilleurs soins ne doit pas dépendre de vos connaissances ou de vos relations. '

Alexander Alonso, président du conseil d’administration de beMedTech et General Manager de BD Benelux, a assuré la transition avec la réception de clôture. Il a évoqué la méningite bactérienne que son fils a contractée à l’âge de 3 ans.

'Il a pu bénéficier des meilleurs soins grâce à mes connaissances du secteur et aux nombreuses relations professionnelles que j’avais à l’époque ", se rappelle Alexander. "Mais la prise en charge ne devrait pas dépendre de ces facteurs. Tout le monde en Belgique mérite d’avoir accès aux meilleurs soins. Nous devons continuer à y travailler chaque jour, tous ensemble. Let’s move the needle together. "

La conclusion parfaite d’un programme riche en contenu et l’introduction idéale à un moment de réseautage éclairant. L’événement aura-t-il jeté les bases d’idées lumineuses et de nouvelles collaborations ? Espérons-le !

.png)

.png)

.jpeg)