Dématérialisation

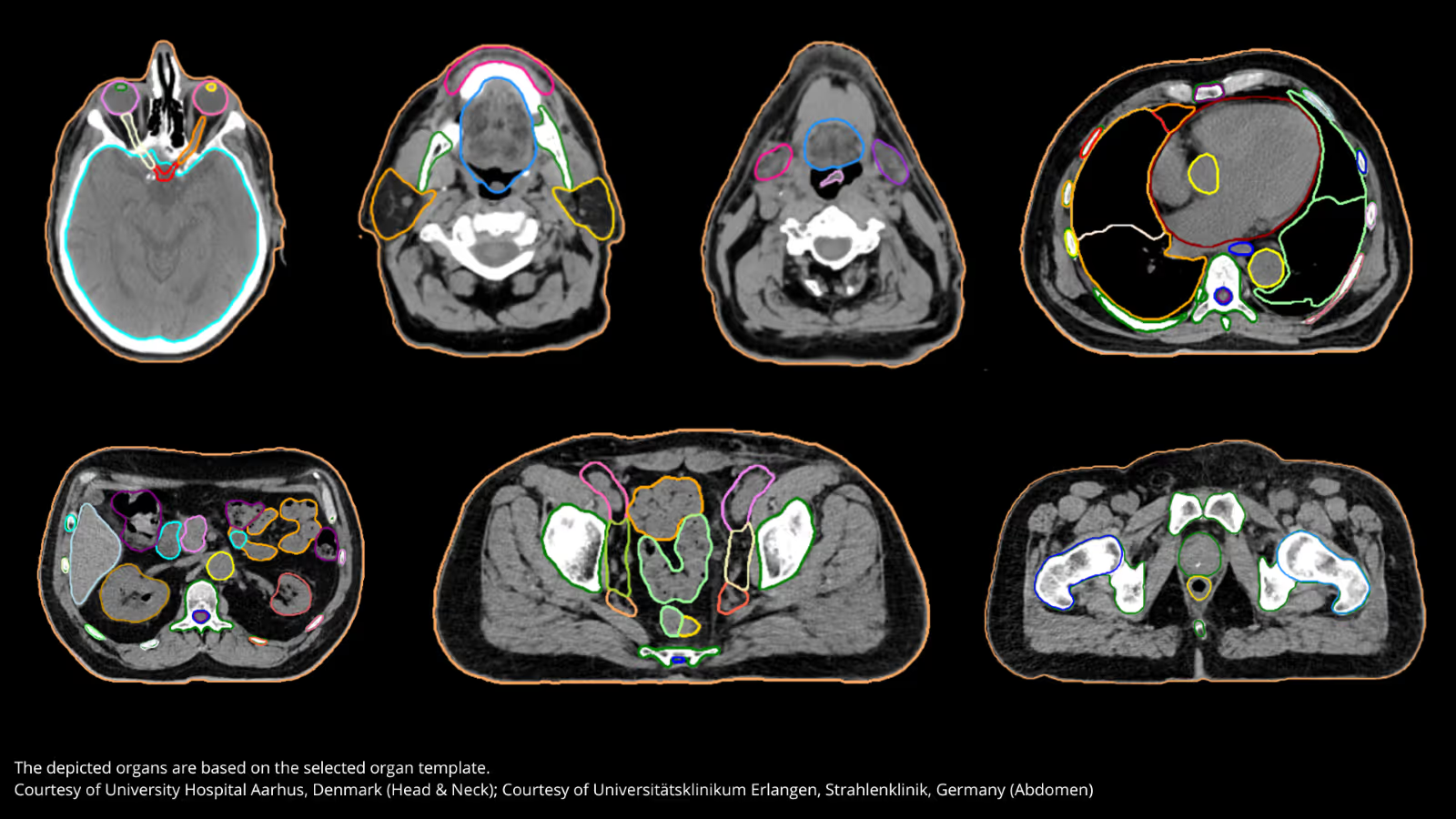

Le scénario décrit ci-dessus illustre ce qu’on appelle la dématérialisation de la prescription médicale, grâce à laquelle les patients qui le souhaitent peuvent aujourd’hui retirer leurs médicaments à la pharmacie sans support papier. Ils peuvent également gérer eux-mêmes leurs prescriptions en ligne via l’un des canaux patients disponibles.

Les médecins et les pharmaciens, de leur côté, ont moins de paperasse à traiter et donc plus de temps à consacrer aux soins et aux conseils. Grâce à une vue d’ensemble numérique de toutes les prescriptions, ils peuvent en outre offrir un meilleur accompagnement à leurs patients.

Hourra, la santé numérique est arrivée dans notre pays ? Oui… mais aussi non. Certains processus du système de santé, comme toute la gestion des prescriptions, ont déjà été numérisés de manière intelligente. C’est effectivement un pas en avant. Mais il reste encore beaucoup à faire, tant en matière de résultats de soins qu’en ce qui concerne le parcours pour y parvenir.

« Mieux » et « mieux » ne veulent pas toujours dire la même chose

Prenons le résultat attendu de l’exemple précédent : « mieux ». Mais que signifie « mieux » ?

Dans une vision binaire de la santé, la réponse semble logique : il y a « malade » et « en bonne santé », et « mieux » est synonyme de guérison. Pourtant, dans bien des cas, ce n’est pas aussi tranché. « Mieux » représente souvent un état intermédiaire et peut en outre avoir une signification différente pour le patient et pour le soignant. Sans parler des différences entre patients eux-mêmes.

Regardons à présent le parcours vers ce résultat. Le patient reçoit un traitement médicamenteux et doit en évaluer l’efficacité après deux semaines : succès ou échec. Mais que se passe-t-il s’il se sent déjà « mieux » après cinq jours ? Peut-être que le traitement n’est alors plus nécessaire. Et si, au contraire, son état se dégrade au bout d’une semaine ? Un ajustement intermédiaire pourrait être nécessaire pour éviter toute aggravation.

L’innovation ne s’impose pas d’elle-même

Quelle que soit l’ingéniosité d’une solution, elle ne sera pas adoptée spontanément. Voilà sans doute le plus grand défi actuel : faire entrer l’innovation dans la pratique.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe aujourd’hui plusieurs outils pour mieux y parvenir. Il s’agit notamment de solutions technologiques (applications médicales, plateformes de télésuivi, etc.) qui permettent aux soignants de suivre leurs patients à distance, aux patients de gérer leur thérapie à domicile, et de maintenir une communication continue entre patient et soignant plutôt que limitée aux rendez-vous.

Mais cela concerne également de nouveaux modèles de soins – pensons notamment à la value-based healthcare – qui nous aident à aligner les choix thérapeutiques sur les résultats qui comptent réellement pour le patient, et non sur ce que le secteur des soins pense être important pour lui.

Qu’attendons-nous ?

Ces différents outils permettent d’offrir aux patients une expérience de soins personnalisée. Alors, qu’attendons-nous pour les déployer à grande échelle ?

Encore une fois, le défi majeur est de faire adopter l’innovation dans la pratique. Aussi ingénieuse soit-elle, une solution ne sera jamais spontanément acceptée. Il faut un environnement qui encourage l’usage d’outils innovants, qui laisse aux utilisateurs – patients et professionnels – l’espace nécessaire pour expérimenter de manière réfléchie, et qui mette en place les incitants appropriés pour les solutions apportant une réelle valeur ajoutée aux soins. Aujourd’hui, cet environnement n’existe pas encore en Belgique.

Les limites du système

L’organisation et le financement de notre système de santé reposent encore largement sur les mêmes principes qu’il y a plus d’un demi-siècle, lors de la création de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). Ses mérites sont considérables, notamment en matière d’accessibilité et d’abordabilité des soins pour tous. Mais le système montre aujourd’hui ses limites : il ne tient pas compte de la diversité des résultats attendus d’un patient à l’autre ; il ne parvient pas à évaluer suffisamment vite l’afflux continu d’innovations thérapeutiques ; il récompense encore trop la quantité plutôt que la qualité ; il laisse trop peu de marge de manœuvre aux soignants et aux institutions pour organiser les soins selon les besoins réels des patients.

Des signaux d’espoir

Il existe cependant des signaux encourageants. Ainsi, il a récemment été décidé de rembourser pour la première fois en Belgique une application médicale comme un élément à part entière d’un traitement. La value-based healthcare et la santé numérique figurent désormais en haut de l’agenda politique. De plus, de plus en plus de professionnels de santé, d’institutions de recherche et d’entreprises unissent leurs forces pour innover ensemble.

Il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure, afin d’offrir aux patients les soins qu’ils méritent vraiment.