À l’occasion d’EuroMedLab 2025, nous avons rencontré le professeur Mario Plebani, une autorité internationale en matière de médecine de laboratoire et président de l’EFLM. Grâce à une série de publications scientifiques, il est devenu ces dernières années l’un des principaux défenseurs de la value-based laboratory medicine.

Professeur Plebani, le concept de soins de santé fondés sur la valeur connaît un succès croissant à l’échelle internationale. Comment la médecine de laboratoire s’inscrit-elle dans cette évolution ?

La médecine de laboratoire est au cœur même des soins de santé fondés sur la value based healthcare. Pourtant, ce n’est pas encore perçu ainsi. Beaucoup — y compris parmi les décideurs politiques — considèrent notre discipline comme une activité purement technique, confinée en coulisses. Et pourtant, nous intervenons dans presque tous les parcours de soins : du dépistage au diagnostic, jusqu’au traitement et au suivi.

Comment expliquer alors que notre rôle soit encore si souvent sous-estimé ou oublié ?

Cela tient en grande partie à notre invisibilité physique. Nous travaillons dans des laboratoires, loin des soins cliniques visibles. Les patients ne nous voient pas. Même de nombreux confrères médecins ne nous voient pas réellement. Ils consultent les résultats d’analyse, sans toujours reconnaître l’expertise nécessaire pour les produire.

Vous dites parfois que vous et vos collègues devez « sortir de votre silo »…

En effet. Il faut donner un visage à la médecine de laboratoire, et cela passe nécessairement par une meilleure communication avec les médecins, les patients et les décideurs.

Notre état d’esprit doit également évoluer.

Pendant longtemps, nous avons concentré nos efforts sur le délai de réponse et le coût par test. Cela a pu donner l’impression, à tort, que nous n’étions qu’une unité de production déconnectée des soins. Bien sûr, cette approche nous a permis de gagner en efficacité. Mais l’efficacité n’est qu’une partie de l’équation.

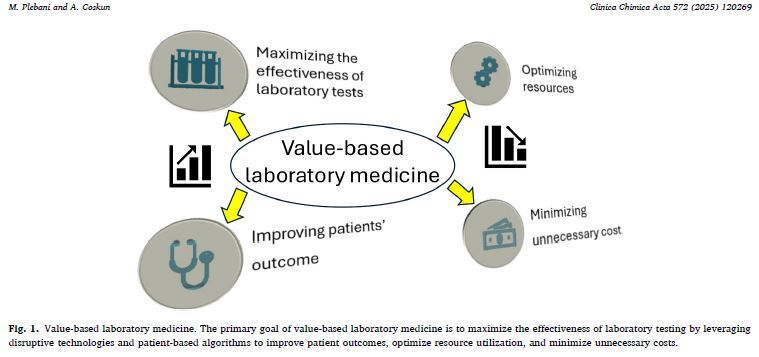

Il est grand temps de passer à l’étape suivante : mettre davantage l’accent sur la qualité et l’impact, plutôt que sur le volume et le coût. Voilà l’essence même de la based laboratory medicine.

Image tirée de 'Promoting value-based laboratory medicine: Moving towards an innovative model of clinical laboratory''Promoting value-based laboratory medicine: Moving towards an innovative model of clinical laboratory' (Plebani, M., & Coskun, A., 2025)

Quelle est votre responsabilité, en tant que secteur, dans cette transformation ?

Cela commence par une prise de conscience plus forte de notre propre rôle. Oui, une part de notre travail est technique. Mais notre responsabilité ne s’arrête pas à la livraison de résultats bruts. Il s’agit de transformer les données en informations cliniquement pertinentes pour les équipes soignantes, de les intégrer dans la prise de décision, d’accompagner les parcours patients avec des données longitudinales, de créer des liens avec d’autres disciplines…

Prenez l’exemple des patients atteints d’insuffisance cardiaque. Les dosages sanguins des peptides natriurétiques (tels que NT-proBNP et proBNP, ndlr) pourraient permettre d’éviter un grand nombre d'investigations supplémentaires moins utiles. Mais leur interprétation requiert une expertise particulière.

Cela signifie que nous devons pleinement assumer un rôle clinique dans ce parcours de soins, au-delà d’un simple appui en arrière-plan.

Certains craignent toutefois qu’un rôle renforcé de la médecine de laboratoire n’entraîne une hausse du nombre de tests — et donc des coûts. Que répondez-vous à cela ?

Je comprends cette crainte, mais elle n’est pas fondée.

Il ne s’agit pas d’augmenter les budgets de la santé, mais de les utiliser autrement.

Actuellement, le financement des soins repose presque partout sur une logique de soins curatifs, plutôt que de prévention. On se concentre sur la fin du parcours, sur le traitement des maladies. Le début du continuum — comprendre comment les maladies apparaissent et comment les prévenir ou en retarder l’évolution — reste trop négligé.

Et pourtant, l’offre de soins actuelle ne peut pas absorber le flux constant de nouveaux patients nécessitant des traitements coûteux. Attention, il ne s’agit pas d’opposer curatif et préventif. Les soins curatifs restent essentiels. Mais nous devons intervenir plus tôt dans le processus.

Quel rôle la médecine de laboratoire peut-elle jouer dans ce cadre ?

Un rôle multiple. Nous pouvons contribuer à réduire l’afflux de nouveaux patients grâce au diagnostic préventif, détecter les maladies plus précocement grâce au dépistage, et améliorer le ciblage des traitements personnalisés grâce aux tests compagnons, entre autres.

Tout cela nécessite évidemment des ressources, mais ce n’est pas un « coût » : c’est un investissement. Selon moi, investir dans la value-based laboratory medicine est indispensable à la durabilité des systèmes de santé.

Le vrai obstacle aujourd’hui est que nous avons encore du mal à rémunérer la qualité plutôt que le volume. Trop de laboratoires sont encore « récompensés » en fonction du nombre de tests réalisés, indépendamment de leur pertinence.

Tant que ce modèle perdure, il sera difficile de généraliser la value-based laboratory medicine.

Que faut-il faire pour sortir de cette impasse ?

Une des clés majeures est une meilleure utilisation des données.

Nous collectons d’énormes quantités de données dans les soins de santé. Ces données sont cruciales pour la prise en charge des patients, la recherche scientifique… mais aussi pour orienter les politiques de santé, notamment en matière de financement.

Si nous voulons positionner la médecine de laboratoire comme levier stratégique pour le value based healthcare, il faut lier systématiquement les résultats de tests à des indicateurs de valeur. Un test réduit-il le risque de complications ? Diminue-t-il le nombre de réhospitalisations ? En collectant et croisant ces informations, nous pouvons documenter l’impact réel des tests et alimenter des décisions politiques fondées.

Les initiatives visant à mieux exploiter les données de santé vont donc de pair avec la transition vers une médecine de laboratoire axée sur la valeur ?

Les avancées fulgurantes dans le domaine de l’intelligence artificielle et des données de santé créent en tout cas un véritable élan pour la value-based laboratory medicine , et plus largement pour une approche value based heatlhcare. C’est indéniable. Sans ces technologies, il serait extrêmement difficile de collecter et de traiter les données à la vitesse nécessaire.

Je citerais volontiers l'exemple des valeurs de référence.

Les résultats d’analyse sont souvent interprétés en les comparant à des valeurs de référence établies sur une population générale — autrement dit, comment les résultats d’un patient donné se situent-ils par rapport à la moyenne. Il est toutefois bien plus pertinent, sur le plan clinique, de comparer les valeurs d’un patient à ses propres valeurs antérieures. Cela permet d’obtenir une image beaucoup plus précise et cliniquement exploitable. Mais pour pouvoir réaliser ce type d’analyse, il faut disposer de mesures répétées, fiables et de qualité pour ce patient, ainsi que d’un logiciel capable de traiter ce volume de données de manière robuste.

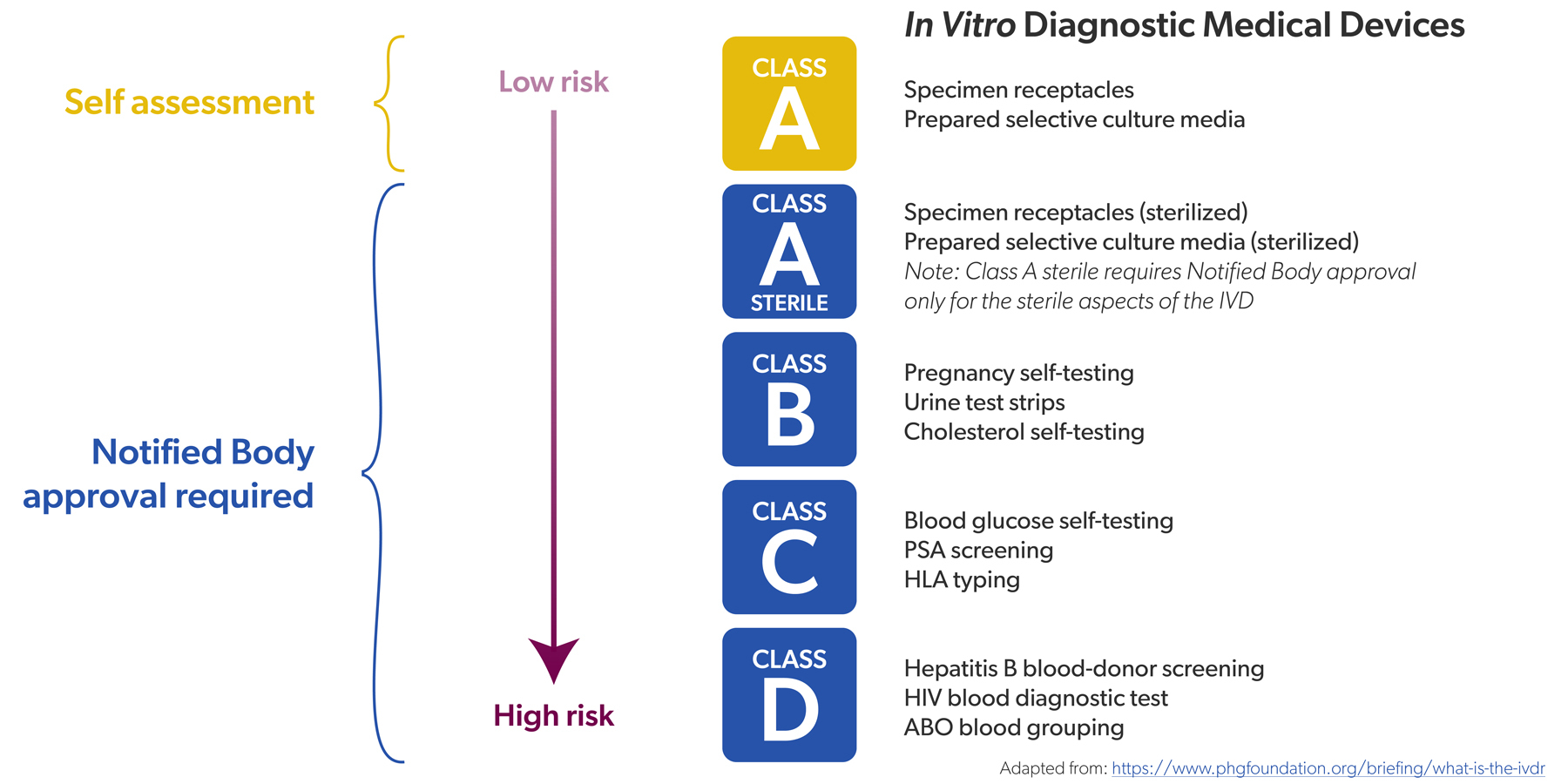

D’autres évolutions technologiques soutiennent également la transition vers une médecine axée sur la valeur.

Je pense notamment aux tests de diagnostic point-of-care, qui sont réalisés au chevet du patient, en dehors du laboratoire. Leur accessibilité est bien plus grande et ils permettent d’obtenir des résultats rapidement, ce qui aide le clinicien à orienter plus vite le patient vers le parcours de soins approprié.

Ce type de tests décentralisés constitue un complément précieux aux analyses centralisées, à condition bien entendu que leur qualité soit garantie — un impératif qui vaut pour tout type de test.

Est-ce donc simplement une question de temps avant que les systèmes de soins fondés sur la valeur s’imposent ?

J’aimerais pouvoir répondre « oui » à cette question… mais il faut rester nuancé (sourit).

La technologie seule ne suffira pas. Ce dont nous avons le plus besoin, c’est d’un large soutien, de la part des décideurs politiques mais aussi de tous les acteurs de la santé. Il faut prendre conscience qu’évoluer vers de la value-based laboratory medicine, et plus largement vers de la value-based healthcare, n’est pas une option. C’est une nécessité si nous voulons garantir à nos enfants et petits-enfants l’accès à des soins de qualité, abordables.

Quel message souhaitez-vous adresser en conclusion aux décideurs politiques ?

Avant tout, prenez conscience que la médecine de laboratoire n’est pas un service technique, mais une véritable discipline clinique. Un rôle qui ne peut plus être dissocié de la pathologie et de la radiologie, les deux autres piliers du diagnostic. Pour une prise en charge optimale des patients, il est essentiel de sortir des silos et de constituer des équipes diagnostiques intégrées.

Et enfin — c’est fondamental — associez-nous à l’élaboration des politiques de santé. Nous avons les données et l’expertise pour accélérer la transition vers des soins fondés sur la valeur. Mais nous ne pourrons jouer ce rôle qu’en étant présents autour de la table.