Actualités et publications

Grâce à notre salle de presse, nous partageons régulièrement des mises à jour sur les technologies médicales, les évolutions politiques pertinentes et des publications intéressantes. Vous restez ainsi informé d’un secteur en constante évolution.

Le diagnostic in vitro, une boussole indispensable pour des soins de qualité

La qualité des soins dépend de l’impact d’un traitement sur la santé et la qualité de vie du patient. Mais le choix de tel ou tel traitement dépend d’un long processus en amont : la prise de décision clinique par l’équipe soignante. « Le diagnostic in vitro constitue souvent un pilier de ce processus », explique Julie Hotton, chef du service de biologie clinique aux Cliniques de l’Europe. « J’y vois le système de navigation de l’équipe soignante. »

À l’heure actuelle, les communications relatives à l’innovation dans les soins de santé sont fortement axées sur la mise en place de traitements extrêmement personnalisés, les dispositifs médicaux futuristes ou les puissantes applications basées sur l’IA.

Mais il faut savoir qu’un travail précieux s’effectue dans l’ombre. Les quelques 190 laboratoires médicaux agréés de notre pays traitent chaque jour les résultats de quelque 100 000 tests de diagnostic in vitro.

Le « meilleur itinéraire »

On peut comparer les diagnostics in vitro (DIV) au système de navigation d’une voiture, explique Julie Hotton, pharmacienne, biologiste clinique et chef du service de biologie clinique aux Cliniques de l’Europe.

« À l’instar d’un système de navigation qui aide un conducteur à trouver le meilleur itinéraire et à éviter les embouteillages, le diagnostic in vitro aide l’équipe soignante à définir le meilleur trajet de soins pour son patient. »

« Et là où le système de navigation fournit au conducteur des informations actualisées en permanence sur la base d’infos trafic en temps réel, l’équipe soignante utilise les DIV pour ajuster le plan de soins ou de traitement à la lumière des informations diagnostiques les plus récentes et les plus précises », explique Julie Hotton en poursuivant la comparaison.

« Destination finale ? Une meilleure santé et qualité de vie pour le patient. »

(lisez la suite en-desous l'encadré)

La valeur de la connaissance

Si un diagnostic clarifie les choses, les tests de DIV peuvent aussi guider les patients d’autres manières.

Ils leur en disent plus sur leur état de santé, prédisent le risque d’une affection donnée, les orientent vers la bonne thérapie, leur montrent l’efficacité du traitement, les aident à faire des choix éclairés en matière de comportement et de mode de vie, etc.

Ce savoir a une valeur inestimable pour de nombreux patients.

Du sur-mesure

En s’appuyant sur des techniques innovantes de DIV, notamment les tests génétiques et les tests de biomarqueurs, l’équipe soignante est de plus en plus en mesure de choisir des traitements personnalisés à chaque patient.

« Ces tests permettent à l’équipe soignante d’anticiper l’efficacité d’un traitement de pointe sur le patient X ou Y », précise Julie Hotton. « Le bon trajet de soins peut, dès lors, être mis en place plus rapidement, ce qui évite au patient les pertes de temps et l’inconfort causés par des traitements inutiles. Quant au gouvernement, il dépense moins d’argent en thérapies coûteuses qui ne fonctionnent pas. »

Action préventive

Les DIV s’avèrent également précieux à d’autres stades des soins. Julie Hotton : « Grâce aux DIV, nous dépistons de nombreuses maladies à un stade précoce, ce qui nous permet souvent d’intervenir avant que les problèmes s’aggravent. Qui plus est, les tests peuvent être réalisés à grande échelle. Prenez le programme de dépistage du cancer colorectal : le test utilisé pour analyser le prélèvement de selles relève du DIV. »

« Grâce aux DIV, nous dépistons de nombreuses maladies à un stade précoce, ce qui nous permet souvent d’intervenir avant que les problèmes s’aggravent. »

« Les tests de DIV sont aussi de plus en plus utilisés pour les mesures physiologiques », conclut Julie Hotton. « Ces tests ne servent pas à détecter une maladie ou un risque de maladie, mais plutôt à dresser le bilan de santé d’une personne afin qu’elle puisse adapter son mode de vie en conséquence. »

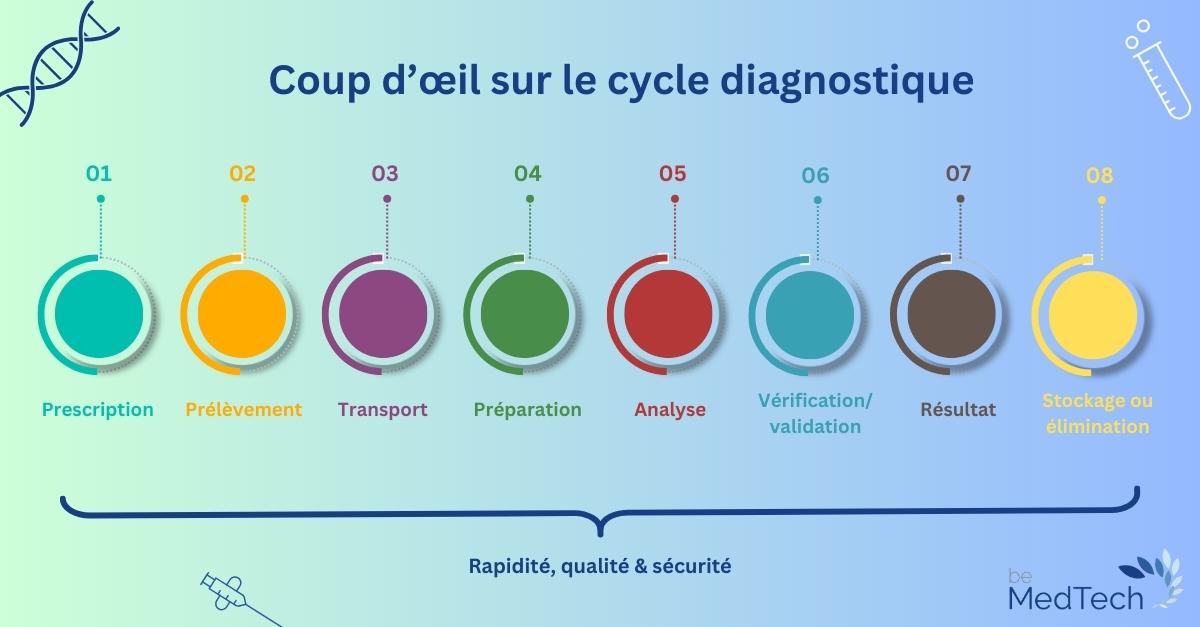

Le processus du diagnostic à la loupe

Les diagnostics in vitro ne cessent de gagner en importance dans le domaine des soins de santé : les décisions médicales sont fondées à 60 %, voire 70 % sur les résultats d’un ou de plusieurs tests de DIV.

Les résultats des tests reposent sur un processus complexe qui, outre l’automatisation, nécessite de plus en plus de travail et d’expertise de la part de l’équipe soignante concernée. Résumons ci-dessous les principales étapes de ce cycle diagnostique.

- Prescription : le médecin prescrit un test.

- Prélèvement d’un échantillon : le médecin ou le personnel infirmier prélève un échantillon sur le patient (prise de sang, biopsie de tissu…).

- Transport de l’échantillon : l’échantillon est amené rapidement et en toute sécurité au laboratoire médical chargé de l’analyse.

- Préparation de l’échantillon : l’échantillon est préparé pour l’analyse (dilution, centrifugation, fixation, coloration…). La préparation s’effectue dans un laboratoire clinique.

- Analyse de l’échantillon : l’échantillon préparé est analysé en laboratoire, par exemple par chimie clinique, séquençage de l’ADN… L’analyse s’effectue à l’aide de dispositifs de DIV et est souvent en grande partie automatisée.

- Vérification/validation post-analyse : le spécialiste du laboratoire évalue les résultats des tests du patient en tenant compte de ses antécédents médicaux (sur la base du dossier médical) et communique les résultats à l’issue d’un contrôle de qualité.

- Résultat : le laboratoire communique les résultats des tests au prestataire de soins de santé qui les a prescrits ainsi qu’au patient. Dans certains cas, le patient reçoit les résultats avec un peu de retard, afin de laisser à l’équipe soignante suffisamment de temps pour interpréter les résultats.

- Stockage ou élimination : le laboratoire médical stocke ou élimine l’échantillon en toute sécurité, conformément aux règles applicables.

Une attention particulière est accordée à deux aspects durant le cycle :

- Le turnaround time ou TAT (délai de réponse) : la rapidité avec laquelle un échantillon est traité est cruciale quand il s’agit d’appuyer un diagnostic avec efficacité et efficience. Le TAT correspond au délai qui s’écoule entre l’enregistrement de l’échantillon au laboratoire et la mise à disposition des résultats.

- La qualité et la sécurité : l’accent est mis sur la qualité et la sécurité tout au long du processus. Il s’agit notamment de déterminer si le test proposé est adapté à la finalité envisagée, d’évaluer la sensibilité et la spécificité du test ou encore de valider ou de vérifier les résultats.

« Ce dispositif de télécardiologie a littéralement changé ma vie »

Paul Peeters (75 ans) souffre d’insuffisance cardiaque depuis des années. En 2018, vu la dégradation de son état, son cardiologue, le Dr Pierre Troisfontaines (Citadelle, Liège), lui a proposé un suivi par télémédecine. Lorsqu’il a accepté le dispositif, il était loin de se douter qu’il allait faire de lui un nouvel homme. L'interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami à laquelle notre fédération participe (voir également l'encadré en bas de page pour plus d'info).

Comment avez-vous été amené à entrer en contact avec la télémédecine?

« J’étais suivi à la clinique de l’insuffisance cardiaque de la Citadelle depuis de nombreuses années. Puis en 2018, j’ai été hospitalisé pour dégradation de mon insuffisance cardiaque. J’y ai fait un choc cardiogénique, ce qui m’a conduit aux soins intensifs. »

« Là-bas, j’ai fait une mort subite réanimée. J’ai donc été ressuscité si l’on peut dire. On m’a aussi diagnostiqué de la tachycardie ventriculaire. »

« En avril 2018, les médecins ont alors décidé de m’implanter un pacemaker. Puis, en septembre de la même année, comme je n’étais toujours pas très stable, mon cardiologue m’a proposé un système de monitoring à distance. »

En quoi consiste ce dispositif?

« Il s’agit d’un petit capteur de pression que l’on place dans une branche d’artère pulmonaire. Il permet de mesurer les pressions d’artères pulmonaires. »

Comment cela se passe-t-il au quotidien?

« Chaque matin, je me couche sur un oreiller spécial et grâce au capteur que l’on m’a placé, différentes mesures sont envoyées à l’hôpital. Je dois aussi leur donner ma fréquence cardiaque et leur dire si je ressens certains symptômes. »

« Chaque matin, je me couche sur un oreiller spécial et grâce au capteur que l’on m’a placé, différentes mesures sont envoyées à l’hôpital. »

« Toutes les données arrivent de manière cryptée sur des serveurs sécurisés et sont analysées par une infirmière dont une des tâches est de relever les alertes et de transmettre les données anormales au cardiologue. »

« En effet, depuis 2018, j’ai la chance d’être suivi à la fois par une infirmière spécialisée en insuffisance cardiaque et par une infirmière spécialisée en télécardiologie. »

Quels sont les avantages de ce suivi à distance?

« Selon mon cardiologue, ces différentes informations leur permettent d’anticiper une déstabilisation de deux à trois semaines. Concrètement, je vais beaucoup moins souvent à l’hôpital. Je n’y vais plus que pour faire contrôler mon pacemaker deux fois par an et pour des échos de suivi. Je n’ai plus été hospitalisé. Mon traitement a pu être optimalisé. »

Et cela a eu un impact sur votre vie au quotidien?

« La conséquence directe est que j’ai pu retrouver une vie beaucoup plus active. Il faut savoir que j’ai toujours été très sportif. Mais les derniers temps avant la pose de cet appareil, mes capacités physiques étaient très fortement réduites. »

« Grâce au suivi de télécardiologie, j'ai pu retrouver une vie beaucoup plus active. »

« Ce dispositif a littéralement changé ma vie. Grâce à lui, je refais du vélo tous les jours, j’ai repris des cours de néerlandais à l’université du troisième âge… »

Comment avez-vous été sélectionné pour bénéficier de ce dispositif?

« À l’époque, l’hôpital menait déjà un programme de télésurveillance pour les patients cardiaques (*). Il n’y avait pas de cadre officiel de remboursement en 2018. L’équipe a alors décidé de m’inclure dans ce programme. Je leur en suis toujours très reconnaissant. »

(*) À la Citadelle, cette décision est prise par la Heart Team. Actuellement, plus de 300 patients sont suivis au centre par télémonitoring.

Campagne Digital-In-Health

Cette interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami.

Intégrer des technologies numériques innovantes aux soins de santé peut apporter une valeur ajoutée tant aux patients qu’aux prestataires de soins. Avec cette campagne, l'Inami veut faire connaître davantage encore aux prestataires toutes les possibilités offertes par une intégration pertinente de ces technologies dans leurs processus de soins et les inviter à sauter le pas.

Notre fédération soutient l'initiative en collaboration avec Agoria.

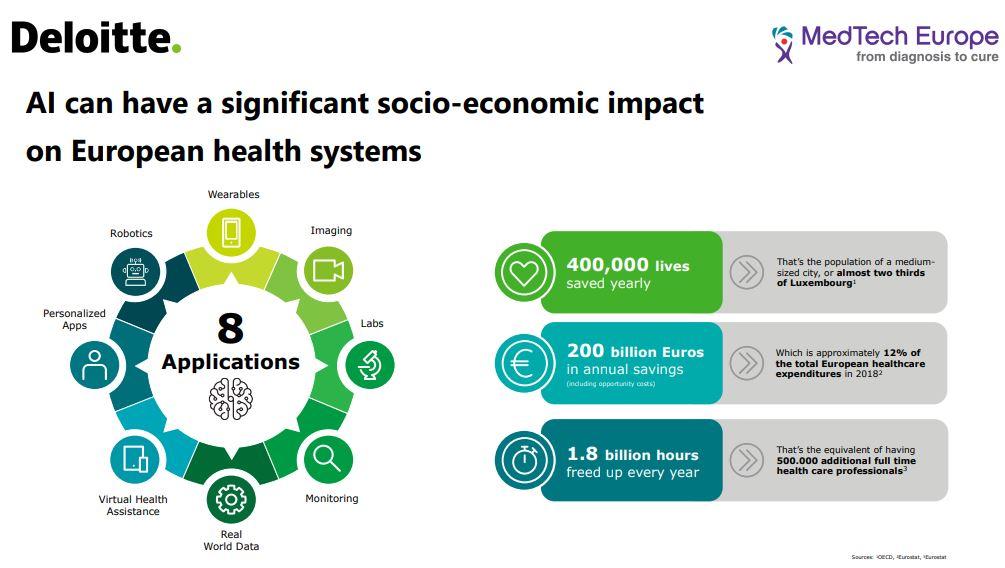

L’IA nous aide à prendre mieux soin du patient et du système

Au-delà des soins aux patients, l’intelligence artificielle peut également contribuer à améliorer l’ensemble du système des soins de santé. MedTech Europe a chargé Deloitte, d’une part d’étudier la manière dont l’IA peut nous aider à relever les grands défis systémiques et, d’autre part, de déterminer ce dont nous avons besoin pour tenir efficacement ces promesses.

Si l’intelligence artificielle (IA) et son impact potentiel sur notre société suscitent la curiosité du grand public depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, le sujet occupe les initiés depuis bien plus longtemps, notamment dans le domaine des soins de santé.

Déjà en 2020, MedTech Europe, la fédération européenne de l’industrie des technologies médicales, et le cabinet de conseil Deloitte ont uni leurs forces pour identifier l’importance et le potentiel de l’IA au niveau des soins de santé. Cette collaboration s’est soldée par un rapport intitulé « The socio-economic impact of AI in healthcare : addressing barriers to adoption for new healthcare technologies in Europe ».

(lisez la suite sous l'infographie)

Le rapport a beau dater de plusieurs années, sa lecture reste recommandée à tout qui se préoccupe de l’avenir des soins de santé. Vous trouverez ci-dessous le résumé de quelques-unes des principales conclusions.

Du début à la fin du parcours patient

On peut déployer des applications d’IA à chaque étape du parcours patient : de la prévention au traitement, en passant par la détection précoce et le diagnostic.

Le rapport distingue huit types de catégories : les dispositifs portables, l’imagerie, les applications de laboratoire, la surveillance physiologique, les real-world data, l’assistance virtuelle, les apps personnalisées et la robotique. Tous ces aspects interviennent à un ou plusieurs stades du parcours patient.

Trois indicateurs

Pour déterminer l’impact sociétal potentiel de chacune des huit catégories, le rapport « quantifie » leurs retombées socio-économiques à l’aide de trois indicateurs : le nombre de vies sauvées grâce à l’IA (résultats en matière de santé), les ressources financières libérées grâce à l’IA et le temps que l’IA fait gagner aux prestataires de soins.

Jusqu'à 403.000 vies sauvées par an

D’après les calculs effectués par Deloitte en 2020, l’utilisation de l’IA dans les soins de santé pourrait permettre de sauver de 380 000 à 403 000 vies par an dans l’UE, soit l’équivalent de la population d’une ville européenne de taille moyenne. Un chiffre susceptible d’augmenter à mesure que les solutions d’IA s’amélioreront...

- La plus grande contribution vient des dispositifs d’IA portables, avec un nombre de vies sauvées évalué entre 298 000 et 313 000 par an.

- Les applications d’IA pour la télésurveillance pourraient sauver de 39 000 à 42 000 vies par an.

- L’imagerie assistée par l’IA permettrait de sauver de 36 000 à 41 000 vies par an.

Jusqu'à 212,4 milliards d’euros épargnés par an

Toujours selon Deloitte, le recours à l’IA dans les soins de santé pourrait permettre d’économiser entre 170,9 et 212,4 milliards d’euros de dépenses par an dans l’UE. Cette économie comprend le « coût d’opportunité du temps des prestataires de soins » : les médecins pourront voir plus de patients, car ils devront passer moins de temps à remplir les dossiers des patients.

Pour mettre ce chiffre en perspective : 200 milliards d’euros représentaient environ 12 % du total des dépenses de santé de l’UE en 2018.

- Là encore, ce sont les dispositifs portables qui présentent le plus grand potentiel d’économie, à savoir de 45,6 à 50,6 milliards d’euros par an.

- Les outils de surveillance basés sur l’IA pourraient permettre d’économiser de 43,6 à 45,7 milliards d’euros par an.

- Les modèles d’IA qui extraient des informations à partir de real-world data pourraient générer entre 14 et 38 milliards d’euros par an.

Jusqu'à 1,94 miljard d'heures libérées par an

Enfin, les applications d’IA ont le potentiel de libérer entre 1,659 et 1,944 milliard d’heures par an pour les prestataires de soins, ce qui représente environ 500 000 soignants supplémentaires à temps plein. Il s’agit de temps gagné par les soignants parce que le recours à l’IA accélère certaines tâches. Un temps qui peut alors être consacré à des activités de soins de plus grande valeur.

- À ce niveau, c’est dans le domaine des soins de santé virtuels que les applications d’IA apportent la plus grande contribution. Au total, elles peuvent faire gagner entre 961,1 millions et 1,154 milliard d’heures par an.

- La robotique pourrait permettre d’économiser entre 330,8 et 367,5 millions d’heures par an.

- Les dispositifs portables pourraient libérer de 301,6 à 336,1 millions d’heures.

Lever les obstacles

Il reste néanmoins des obstacles majeurs à surmonter si nous voulons exploiter efficacement l’énorme potentiel de l’IA au profit des patients, des prestataires de soins de santé et des gouvernements. Le rapport pointe quatre domaines qui méritent une attention particulière de la part des décideurs politiques et des autres acteurs de la santé.

- Données : les données sont pour ainsi dire le carburant de l’IA. Or un bon carburant doit être propre. Pour entraîner des applications d’IA efficaces et fiables, nous devons investir dans la qualité des données, la facilité à les trouver, l’interopérabilité, la réutilisation, la protection de la vie privée, la cybersécurité…

- Législation et réglementation : l’IA évolue à toute vitesse dans le secteur de la santé, ce qui pose d’importants défis en termes de législation et de réglementation. Nous avons besoin d’un cadre qui garantisse une utilisation correcte et sûre des applications d’IA tout en stimulant l’innovation et la concurrence.

- Organisation et financement : pour soutenir l’évolution de l’IA et de la numérisation dans les soins de santé, des investissements massifs s’imposent dans plusieurs domaines : la technologie, l’infrastructure, l’adaptation des trajets de soins, les compétences et la formation, le passage des soins réactifs aux soins proactifs, le renouvellement des modèles de financement des soins…

- Société : l’utilisation de l’IA dépend de la confiance des utilisateurs, que ce soit les patients ou les prestataires de soins. D’où l’importance d’une communication claire et transparente, de même qu’une bonne gouvernance et une collaboration entre tous les intervenants. Last but not least, le patient doit jouer un rôle actif dans l’évolution de l’IA.

« La télésurveillance a une valeur inestimable pour moi en tant que patient »

Mieke De Brouwer est atteinte de diabète de type 2. L’an dernier, elle a intégré le trajet de soins hybride d’i-mens. Sa glycémie fluctue fortement, mais grâce au suivi par télésurveillance, elle parvient désormais à mieux la contrôler. L'interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami à laquelle notre fédération participe (voir également l'encadré en bas de page pour plus d'info).

Mieke De Brouwer, patiente diabétique, a été incluse dans un trajet de soins consacré au diabète de type 2. « L’avantage de ce programme réside notamment dans le remboursement intégral de mes médicaments et de mes consultations chez mon généraliste. »

L’an dernier, Mieke a participé, durant neuf mois, à l’étude clinique « Trajet de soins hybride pour le diabète de type 2 » (*) de l’organisation de soins à domicile i-mens. Le trajet de soins hybride ajoute plusieurs dimensions au trajet de soins classique, dont l’autosurveillance par le patient, le suivi 24 h/24 des paramètres par l’équipe soignante et des interventions ponctuelles incluant des conseils personnalisés (sur le mode de vie).

Mieke a tiré une véritable plus-value de ce soutien supplémentaire : « Ma glycémie fluctue énormément. Elle peut se situer en dessous de 100 le matin et dépasser les 200 le soir. Le trajet de soins hybride m’a permis de mieux la contrôler. »

24 heures sur 24

« Tout au long de l’étude, des appareils intelligents ont régulièrement enregistré une série de paramètres, tels que la glycémie, la tension artérielle et le nombre de pas. J’avais accès aux résultats, qui étaient aussi transmis directement à un opérateur-infirmier du centre de soins Z-plus. »

« Les appareils intelligents transmettaient les paramètres de Mieke directement à un opérateur-infirmier du centre de soins Z-plus. »

L’équipe de Z-plus a surveillé les valeurs de Mieke à distance, de jour comme de nuit. La technologie numérique a permis à l’équipe de réagir rapidement et d’intervenir avant même qu’un problème survienne.

« À plusieurs reprises, ma glycémie est montée si haut qu’on m’a demandé de me rendre immédiatement à l’hôpital », confie Mieke. « Il arrivait aussi qu’on m’appelle pour savoir si tout allait bien. L’opérateur-infirmier informait aussi systématiquement mon éducateur en diabétologie de la moindre intervention. »

Des données objectives

L’étude clinique s’est terminée après neuf mois. Mieke : « Je peux toujours mesurer mon taux de sucre, mais les résultats ne sont plus transmis directement au centre de soins. Je peux encore consulter ma glycémie sur mon smartphone, mais ce n’est évidemment pas comparable au suivi externe. »

Mieke peut tout de même montrer les résultats à son médecin généraliste quand elle se rend en consultation. « C’est un gros avantage. Sans ces données objectives, il est souvent difficile de déterminer dans quelle mesure les valeurs fluctuent et à quels moments des anomalies se produisent », souligne-t-elle.

« Sans données objectives, il est souvent difficile de déterminer dans quelle mesure les valeurs fluctuent et à quels moments des anomalies se produisent. »

« C’est une bonne chose que je puisse continuer à consulter mes données. Si je constate que ma glycémie est très élevée, j’ai avec moi une seringue spéciale qui fait effet rapidement. Je regrette seulement de ne plus recevoir d’alerte quand mes valeurs ne sont pas bonnes. »

Vers un déploiement à grande échelle ?

« Je suis résolument favorable au déploiement généralisé du trajet de soins hybride. Ce serait un véritable avantage pour moi, compte tenu de ma glycémie très variable. Beaucoup d’autres patients diabétiques en profiteraient également. »

« Je plaide pour un financement structurel des solutions de ce genre, afin que les patients qui le souhaitent puissent y recourir à tout moment, indépendamment des éventuelles études cliniques en cours », conclut Mieke.

(*) Lisez ICI notre interview de Dorien Vandormael et Joyce Kaes d’i-mens au sujet du trajet de soins hybride pour les patients atteints de diabètes de type 2.

Campagne Digital-In-Health

Cette interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami.

Intégrer des technologies numériques innovantes aux soins de santé peut apporter une valeur ajoutée tant aux patients qu’aux prestataires de soins. Avec cette campagne, l'Inami veut faire connaître davantage encore aux prestataires toutes les possibilités offertes par une intégration pertinente de ces technologies dans leurs processus de soins et les inviter à sauter le pas.

Notre fédération soutient l'initiative en collaboration avec Agoria.

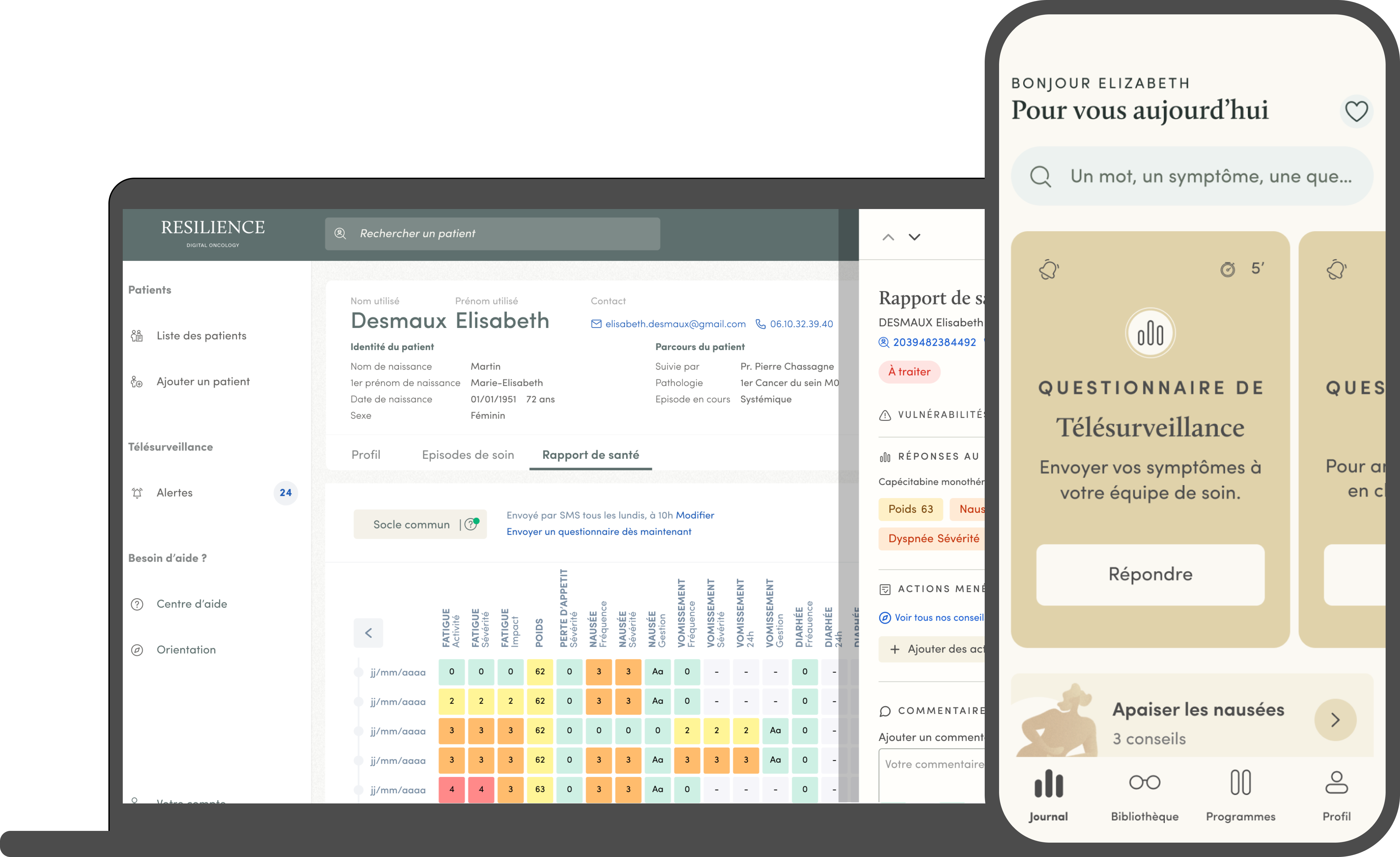

Télésurveillance des patients atteints de cancer : meilleur suivi, coûts réduits

Mieux comprendre, mieux suivre et mieux soigner les patients atteints de cancer. Tel est, selon Paul-Louis Belletante, directeur stratégique, l’objectif ambitieux de la start-up française Resilience.

« Notre solution comprend deux outils : un pour le patient et un pour l’équipe soignante. Lorsque le médecin prescrit Resilience, le patient reçoit chaque semaine un questionnaire par SMS, par e-mail ou via l’app. Les questions permettent d’évaluer ses symptômes et son ressenti. »

« Le patient reçoit chaque semaine un questionnaire par SMS, par e-mail ou via l’app pour évaluer ses symptômes et son ressenti. »

« Nos algorithmes analysent les réponses et identifient tout risque de complications ou de rechute. En présence d’un risque (dans un tiers des cas), le médecin reçoit une notification. Il peut alors intervenir immédiatement en appelant le patient pour obtenir plus d’informations, programmer une consultation ou, en cas de complications graves, le faire hospitaliser. La notification entraîne souvent un ajustement du traitement, par exemple de la dose d’un médicament. »

Ne plus sacrifier la qualité de vie

Paul-Louis Belletante voit des avantages considérables dans le suivi quasiment permanent. « Dans le cadre d’un traitement traditionnel du cancer, le patient va chez le médecin toutes les quatre semaines. S’il ressent des effets secondaires ou des douleurs entre deux consultations, il doit appeler lui-même son médecin (or, le moment n’est pas toujours opportun) ou attendre la consultation prévue. »

« Au mieux, sa qualité de vie en pâtit pendant plusieurs semaines. Dans le pire des cas, son état de santé s’aggrave. Parfois, il doit se rendre aux urgences, voire être réhospitalisé. »

« Notre questionnaire hebdomadaire permet aux médecins de suivre leurs patients de plus près et de détecter les problèmes plus tôt. L’analyse aide également les patients à mieux gérer les effets secondaires de la maladie ou du traitement. »

Dose intensité relative

Le traitement médicamenteux peut être mieux ajusté dans le cadre d’une chimiothérapie. « La télésurveillance permet d’augmenter ce que l’on appelle la dose intensité relative. Quand le patient est mal en point, on ne lui administre pas la totalité du traitement. On lui administre une dose plus faible jusqu’à ce qu’il supporte mieux le traitement, ou on reporte le traitement. »

« Grâce à la télésurveillance, on peut entamer une chimiothérapie complète avec la dose appropriée chez davantage de patients, car ils sont suivis de près. Leurs chances de guérison augmentent. »

Vidéos et podcasts personnalisés

En plus d’offrir des avantages en termes de santé et de qualité de vie, le système permet de réduire le nombre d’hospitalisations évitables et d’admissions aux urgences, poursuit Paul-Louis Belletante. « La valeur ajoutée pour les professionnels de la santé vient du fait qu’ils suivent l’ensemble de leurs patients, mais qu’ils peuvent consacrer plus de temps à ceux qui ont vraiment besoin de leur attention sur le moment. »

« Les professionnels de la santé peuvent consacrer plus de temps à ceux qui ont vraiment besoin de leur attention sur le moment. »

L’application ne se contente pas de poser des questions sur les symptômes, souligne Paul-Louis Belletante. « Elle fournit des informations personnalisées selon le type de cancer, le traitement et les réponses du patient. Près de 900 vidéos, podcasts et textes sont déjà disponibles pour aider les patients à mieux comprendre leur maladie et leur traitement. Tous sont basés sur des informations cliniques validées. »

« Des programmes de yoga, de méditation et d’exercice adaptés sont également proposés pour réduire le stress et la fatigue engendrés par le traitement du cancer. Notre objectif consiste non seulement à améliorer la santé et la qualité de vie, mais aussi à personnaliser et à humaniser les soins aux patients atteints d’un cancer. »

Pas (encore) d’IA

« Notre solution est un dispositif médical de classe IIA selon l’ancienne classification MDD (Medical Devices Directive, directive européenne relative aux dispositifs médicaux) et nous sommes également certifiés selon la nouvelle classification MDR (Medical Device Regulation, règlement européen relatif aux dispositifs médicaux). Les médecins peuvent prescrire Resilience en France à tout patient atteint d’un cancer, quel que soit le type de cancer ou le traitement, pendant toute la durée du traitement actif. »

« Peu importe que le patient reçoive une chimiothérapie, une immunothérapie, une radiothérapie ou un traitement hormonal. Nous constatons que les médecins continuent de suivre leurs patients après la fin du traitement actif, afin de surveiller les effets à long terme tels que la fatigue, l’anxiété et la douleur. »

« L’application peut s’utiliser dans le cadre de pratiquement tous les traitements : chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie, traitement hormonal… »

Les algorithmes de Resilience sont basés sur des études cliniques internationales. « Nous utilisons actuellement un modèle déterministe », explique Paul-Louis Belletante. « Les mêmes réponses donnent toujours les mêmes résultats. »

« Ce point a joué dans le remboursement en France : le gouvernement n’est pas encore prêt à rembourser une application uniquement basée sur l’IA. L’IA repose sur une approche probabiliste et prédit le meilleur résultat possible, qui peut varier d’un cas à l’autre », explique Paul-Louis Belletante. « Notre modèle n’en est pas statique pour autant : cinq médecins évaluent et ajustent nos algorithmes en permanence. »

Bientôt une adoption plus modeste en Belgique ?

En France, 80 hôpitaux utilisent actuellement Resilience pour suivre plus de 7 000 patients atteints de cancer. En Belgique, trois hôpitaux s’en servent, à savoir l’Institut Jules Bordet (Bruxelles), le CHU Saint-Pierre (Bruxelles) et la Clinique Saint-Luc de Bouge (Namur), pour un total de 500 patients suivis.

Paul-Louis Belletante : « D’autres hôpitaux belges ont manifesté leur intérêt, mais je ne peux pas encore citer de noms. Tout dépendra bien sûr du remboursement éventuel. »

(lisez la suite en-desous l'encadré)

Demande introduite auprès de l'Inami

La solution Resilience est remboursée depuis le 24 novembre 2023 en France. « C’est la première solution de télésurveillance qui permet un suivi à long terme des patients atteints de cancer », explique Paul-Louis Belletante. « Le gouvernement a reconnu son impact positif sur les soins et les économies. La Haute Autorité de Santé a constaté un impact clinique chez les patients atteints d’un cancer avancé ou métastatique. Nos questionnaires et nos algorithmes améliorent la qualité de vie des patients. »

mHealth Belgium

« Nous suivions depuis quelque temps ce qui se passait en Belgique en matière de soins numériques. La solution Resilience a été intégrée à la plateforme mHealthBelgium. Comme le processus a changé, nous avons attendu que la situation se stabilise. Début 2024, nous avons introduit notre dossier auprès de l’INAMI en vue du remboursement de notre solution. »

« L’évaluation prendra sans doute du temps, car nous sommes parmi les tout premiers à avoir soumis ce genre de dossier. J’espère que nous pourrons avancer en Belgique cette année et que la reconnaissance obtenue en France incitera les autorités belges à prendre une décision. »

« En France, nous sommes remboursés au titre de fournisseur de la solution, mais le médecin prescripteur et l’infirmier qui suit les rapports le sont aussi. Ça a tout changé. L’hôpital peut donc employer une personne chargée d’analyser les alertes. »

« En Belgique, la solution sera probablement adoptée à une échelle plus modeste. Elle donne systématiquement de très bons résultats à l’Institut Jules Bordet. Les médecins utilisent déjà Resilience pour de nombreux patients. Et son succès ne fera que croître si un remboursement intervient. »

« Moins d’urgences et d’hospitalisations, moins de médicaments : la télésurveillance permet d’économiser plusieurs milliers d’euros par patient atteint d’un cancer. »

« Nous sommes parvenus à démontrer que Resilience garantissait des économies substantielles par rapport au suivi traditionnel. La solution réduit, en effet, le nombre d’urgences et d’hospitalisations. Le patient doit, en outre, prendre moins de médicaments. Selon les études, la télésurveillance permet d’économiser plusieurs milliers d’euros par patient. »

Toutes les maladies chroniques

« Dans un premier temps, nous souhaitons que notre solution soit utilisée le plus possible dans la pratique médicale, afin qu’elle devienne la norme en France, en Belgique et dans le reste de l’Europe. À plus long terme, nous avons l’ambition d’exploiter les données que nous collectons pour améliorer les processus de soins, les traitements et les médicaments. »

« Notre entreprise dispose de bons moyens financiers, ce qui nous permet de faire les choses correctement. Pour les patients atteints de cancer, mais aussi pour tous les patients qui souffrent d’une maladie chronique. Nous avons récemment racheté une entreprise, GutyCare, spécialisée dans les maladies inflammatoires chroniques du système digestif, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Nous suivons actuellement plus de 300 patients et nous préparons un dossier pour le remboursement. »

Questionnaire facile à remplir

La qualité du suivi dépend des réponses fournies par le patient. Quid s’il n’est pas capable de répondre au questionnaire ? « L’aidant proche ou toute autre personne peut le remplir à sa place », explique Paul-Louis Belletante. « Mais nous avons conçu une interface si conviviale qu’elle est à la portée de pratiquement tout le monde. »

« Le questionnaire comporte toujours 12 à 18 questions, auxquelles on peut répondre rapidement et facilement. Les patients atteints de cancer ont déjà suffisamment de soucis, nous ne voulons pas leur compliquer davantage la vie. Il n’y a que dans le cas de personnes âgées ou de patients en soins palliatifs que l’entourage doit apporter son aide. »

Après six mois de traitement, plus de 85 % des patients répondent encore aux questions chaque semaine. « Ce chiffre en dit long sur l’expérience du patient », se félicite Paul-Louis Belletante.

Logiciel de radiologie belge remboursé aux États-Unis depuis cette année

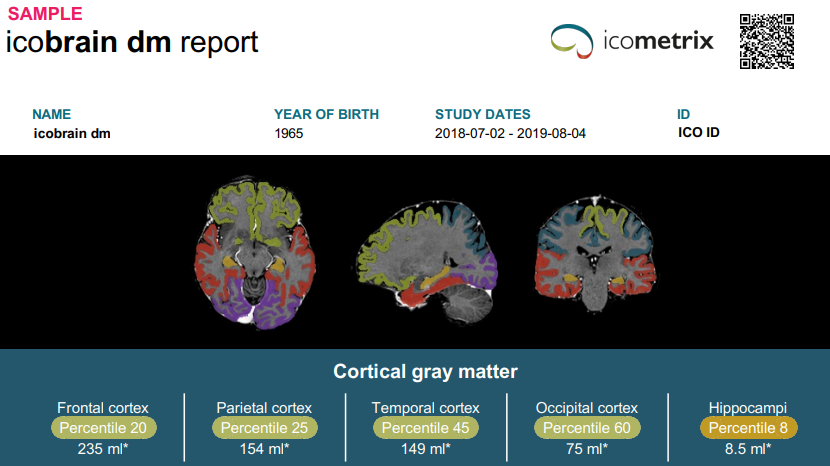

icometrix utilise l’IA pour analyser les images des scanners cérébraux. De quoi permettre aux médecins de traiter des maladies telles que la sclérose en plaques avec plus de précision. « Le traitement le plus indiqué pour chaque patient : tel est notre objectif », explique Dirk Smeets.

icometrix a vu le jour en 2011, en tant que spin-off des universités et des hôpitaux universitaires de Louvain et d’Anvers. L’entreprise emploie environ 45 collaborateurs : à Louvain, aux États-Unis et dans le reste du monde.

Un incubateur d’imagerie médicale. Voilà comment Dirk Smeets décrit l’outil icobrain d’icometrix. « Notre logiciel applique des algorithmes sur les images du scanner. Les résultats sont transmis au radiologue, qui les intègre dans le rapport destiné au médecin traitant, généralement un neurologue ou un gériatre. »

« Nous nous concentrons sur le suivi des patients. Ils ont généralement déjà reçu un diagnostic, mais en présence d’une pathologie neurologique, il est extrêmement difficile de leur prescrire le bon traitement. »

« Prenez la SEP (pour ainsi dire notre cheval de bataille) : la plupart des patients ne disposent malheureusement pas d’un traitement vraiment efficace.. Nos analyses basées sur l’IA montrent au médecin traitant le degré d’activité de la maladie. Le neurologue peut alors ajuster le traitement en conséquence. »

Une médecine personnalisée

« Nous collaborons avec les entreprises pharmaceutiques et les établissements universitaires. En neurologie, on administre encore souvent le même médicament à tous les patients. Notre mission ? Contribuer à trouver le traitement le plus adapté à chaque patient. Une médecine personnalisée, en d’autres termes. Dans ce domaine, l’oncologie a, par exemple, déjà une longueur d’avance. »

« En radiologie, nous ne sommes que la cinquième entreprise à avoir obtenu un tel code de remboursement. Nous sommes même la toute première en neuroradiologie. »

En juillet 2023, l’American Medical Association a attribué un code Current Procedural Terminoloy (CPT III) au logiciel d’icometrix pour la quantification des structures cérébrales par IRM. C’est exceptionnel, d’après Dirk Smeets. « En radiologie, nous ne sommes que la cinquième entreprise à avoir obtenu un tel code de remboursement. Nous sommes même la toute première en neuroradiologie. »

(lisez la suite en-desous l'encadré)

Après l’assurance publique, bientôt une assurance privée aux États-Unis ?

« Le système de remboursement américain n’est pas simple », explique Dirk. « Il faut réunir trois éléments. Premièrement : une description de la procédure pour permettre aux médecins d’appliquer votre technologie. Nous avons franchi cette étape en juillet ; il n’y avait auparavant aucune procédure de ce type aux États-Unis. Les deux autres éléments sont le “payment rate”, ou taux de paiement, et la “coverage”, soit la couverture. »

« Le taux de paiement est le montant du remboursement associé au code. La couverture indique quant à elle les maladies concernées par le remboursement. Notre code peut ainsi être utilisé pour diverses pathologies neurologiques, en plus de la sclérose en plaques, notamment les lésions cérébrales traumatiques et la démence. »

Plus de la moitié du marché

« Les CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services), soit le plus grand organisme public d’assurance des États-Unis, ont décidé de rembourser le logiciel d’icometrix. Nous avons un taux de paiement depuis le mois de novembre. La couverture suit un raisonnement négatif : en l’absence de contre-argument, elle s’applique. »

« Notre code est actif depuis le 1er janvier 2024. De nombreux Américains sont assurés auprès d’un assureur privé, mais les CMS couvrent 160 millions d’autres Américains : des retraités, des personnes malades ou handicapées ainsi que des familles à bas revenus. »

« Nous sommes en négociations avec les assureurs privés. Ce processus peut prendre du temps, les assureurs ne mettent pas facilement la main au portefeuille. Le fait que l’assurance publique ait examiné notre solution et décidé d’y associer un remboursement constitue toutefois un atout. »

« Bien qu’il y ait 6 000 assureurs privés aux États-Unis, nous nous concentrons sur les cinq principaux : UnitedHealth Group, Elevance Health, Aetna, Cigna et Kaiser représentent ensemble quelque 55 % du marché américain. »

D’importants débouchés

Pourquoi icometrix cible-t-elle autant les États-Unis ? « C’est le premier marché mondial de la santé, et celui qui nous offre le plus de débouchés », répond Dirk. « Jusqu’à présent, notre logiciel était essentiellement utilisé par des visionnaires et des “fanatiques”. Maintenant que notre application est remboursée, elle sera accessible à davantage d’utilisateurs. »

(Pas de) siège pour les radiologues

« La feuille de route est claire aux États-Unis. Chez nous, les procédures ne sont pas encore parfaitement au point. Si on dépense plus d’argent pour les logiciels de radiologie, il y en aura moins pour les radiologues ; c’est un point sensible. Aux États-Unis, il y a une séparation plus nette entre les décideurs et les médecins. Chez nous, les radiologues siègent au Conseil technique médical de l'Inami, ce qui complique un peu les choses. »

Quelles leçons icometrix a-t-elle tirées de l’aventure américaine ? Dirk Smeets : « Vous devez pouvoir prouver que votre technologie a des effets positifs. Reasonable and necessary, comme on dit là-bas. Le caractère raisonnable est lié au prix, le caractère nécessaire à l’utilité de la technologie. »

« À l’étranger, la Belgique est perçue comme un pays qui dispose d’entreprises de référence dans le domaine des technologies médicales. Le made in Belgium est un gage de qualité. »

« Il est aussi essentiel de bien se faire conseiller. Nous avons reçu l’aide d’un consultant qui faisait partie du groupe chargé des décisions relatives aux codes de remboursement. La rédaction de ce genre de dossier n’a rien de trop compliqué ; il est question d’une quarantaine de pages. Mais il y a des subtilités que seul un expert maîtrise. C’est aussi une question d’audace. Il faut, en outre, une stratégie pour en tirer un avantage concurrentiel. »

20 hôpitaux belges, de l’UZA à l’AZ Sint-Maarten

Près de 500 hôpitaux utilisent actuellement le logiciel d’icometrix aux quatre coins du monde : des États-Unis au Japon, en passant par la Belgique et le Pérou. Dirk Smeets : « À l’étranger, la Belgique est perçue comme un pays qui dispose d’entreprises de référence dans le domaine des technologies médicales. Le made in Belgium est un gage de qualité. Les logiciels dans le cloud présentent un avantage : ils nous permettent de nous étendre relativement facilement à l’échelle mondiale, à condition bien sûr de nous conformer à la législation locale. »

« Au Pérou, par exemple, l’obtention d’un remboursement n’est pas notre priorité pour l’instant. Les soins de santé privés y disposent de ressources suffisantes. En Belgique, une vingtaine d’hôpitaux utilisent notre outil, principalement en Flandre. Des hôpitaux universitaires comme l’UZA et l’UZ Brussel, mais aussi l’OLV Aalst, le CH Delta, l’AZ Sint-Maarten et le Sint-Franciscus Ziekenhuis, entre autres. »

« Nous espérons que le remboursement aux États-Unis aura des répercussions positives sur la situation en Belgique. »

« Nous ne sommes pas encore remboursés ici. Nous nous sommes adressés au cabinet du ministre et avons entamé de discussions avec l'Inami, mais nous avons choisi de cristalliser nos efforts sur les États-Unis dans un premier temps. Nous espérons néanmoins que le remboursement aux États-Unis aura des répercussions positives sur la situation dans notre pays. »

« Les hôpitaux belges qui utilisent notre logiciel le paient eux-mêmes. Ils tirent la valeur ajoutée de l’aide qu’il apporte au diagnostic et au suivi des patients. Comme les informations fournies par icobrain permettent aux radiologues d’examiner plus efficacement les images des scanners cérébraux et de dresser des rapports standardisés, le flux de travail au sein de l’hôpital s’en trouve amélioré. La sensibilité de la détection des anomalies cérébrales augmente, ce qui permet aux patients de recevoir les soins appropriés dans les plus brefs délais. »

Bientôt un remboursement au Royaume-Uni ?

« Nous tentons également d’obtenir un remboursement au Royaume-Uni. La décision revient au National Institute for Health and Clinical Excellence, tenu en haute estime à l’échelle mondiale. »

« Au Royaume-Uni, la décision relative au remboursement repose sur une approche puriste, à savoir une analyse coûts-efficacité pure et simple. Si les coûts diminuent après l’implémentation , ou s’ils augmentent, si les QALY (années de vie pondérées par la qualité) augmentent suffisamment, votre technologie est remboursée. En Allemagne, c’est l’utilité qui importe : qu’en retire le patient ? Et aux États-Unis, c’est donc le caractère raisonnable et nécessaire qui prime. Cette approche laisse libre cours au marché, ce qui est exclu au Royaume-Uni. »

« Au Royaume-Uni, les procédures sont claires, mais chronophages. En Belgique, le politique entre un peu plus en jeu. Notre pays est toutefois l’un des premiers à disposer d’un système simple et clair, avec la pyramide de validation mHealth. Notre app icompanion est également enregistrée chez nous. »

« Grâce à l’UE, l’Europe dispose d’un cadre réglementaire harmonisé, mais ça reste une grande mosaïque en ce qui concerne le remboursement des technologies : les procédures varient d’un pays à l’autre. Espérons que les États membres apprennent les uns des autres et partagent les bonnes pratiques. »

Médecin généraliste : « Des soins personnalisés via une app ? J’avais du mal à y croire »

Dans une lettre ouverte publiée dans la presse médicale, le Dr Rita Matthys, ancien médecin généraliste, a appelé ses collègues à donner plus de chances aux soins numériques. Elle l’a fait après avoir elle-même utilisé une app dans le cadre de sa rééducation, après la pose de sa deuxième prothèse de genou. « L’app nous permettra de vous apporter une aide plus personnalisée », lui a-t-on dit à l’hôpital. « Honnêtement, j’avais du mal à y croire », confie le Dr Matthys. « Pourquoi ? Parce que je me faisais une fausse idée de ce qu’était la télérééducation. »

Elle a beau être retraitée depuis quelque temps, le Dr Rita Matthys reste très attachée au métier qu’elle a exercé avec passion pendant de longues années : la médecine générale.

C’est cet attachement qui l’a poussée à prendre la plume en février dernier. Elle s’est adressée à ses confrères généralistes via une lettre ouverte publiée dans la presse médicale. Son appel ? Donnez une chance à la rééducation via une app.

Nous lui avons demandé de nous accorder un entretien.

Dr Matthys, pourquoi avez-vous écrit cette lettre ouverte le mois dernier ? Qu’est-ce qui vous y a poussée ?

« L’idée m’est venue après avoir été moi-même une patiente. On m’a récemment posé une deuxième prothèse de genou, environ 10 ans après la première. Lors d’une consultation préopératoire, l’orthopédiste m’a proposé d’utiliser une app pour ma rééducation. Il m’a dit : “Vous recevrez une aide plus personnalisée et vous vous rétablirez plus vite.” »

« Très honnêtement, j’avais du mal à y croire… J’ai principalement accepté pour deux raisons. La première est d’ordre pratique : je n’allais pas devoir me rendre chez le kiné trois fois par semaine. Je pouvais, par ailleurs, décider à tout moment de repasser à la rééducation “classique” ; ça m’a rassurée. Si la technique ne fonctionnait pas, il me suffisait d’arrêter d’utiliser l’app. »

« Mais je n’ai jamais dû en arriver là. Au contraire ! Mon expérience a été tellement positive que j’ai ressenti le besoin d’en parler à d’autres médecins généralistes. Non pas pour faire la publicité d’une app en particulier, mais pour leur ouvrir les yeux sur les possibilités qu’offrent les soins numériques. »

« J’ai l’impression qu’on manque encore de connaissances sur le sujet dans le secteur des soins de première ligne. Et comme chacun sait : on n’aime que ce qu’on connaît. »

Au départ, vous ne pensiez pas que la rééducation à l’aide d’une app pouvait être « personnalisée ». Avez-vous changé d’avis ?

« J’étais effectivement très sceptique au début. J’avais du mal à imaginer que le suivi par l’intermédiaire d’une app puisse être plus personnalisé qu’un rendez-vous chez le kiné trois fois par semaine. Pourquoi ? Parce que je me faisais une idée complètement fausse du fonctionnement de l’app. »

« J’avais du mal à imaginer que le suivi par l’intermédiaire d’une app puisse être plus personnalisé qu’un rendez-vous chez le kiné trois fois par semaine. »

« Il ne s’agit pas d’une boîte de dialogue qui donne des conseils standardisés. Il y a un kiné bien réel derrière, avec toute son expérience. Et grâce à l’app, il peut vous guider de manière beaucoup plus intensive et individualisée que si vous n’alliez chez lui que trois fois une demi-heure par semaine. »

En quoi consistait ce suivi intensif et personnalisé ?

« J’étais en contact quotidien avec mon kiné via l’app. J’ai même reçu un message pour me demander si je ne souffrais pas trop le jour où je suis sortie de l’hôpital, qui tombait pourtant un week-end. Grâce à cette interaction continue, mon kiné a pu me donner des conseils beaucoup plus avisés. »

« Si certains exercices me gênaient trop, par exemple, on m’en prescrivait d’autres. Un jour, j’ai indiqué via l’app que j’avais ressenti une douleur vive et fulgurante : on m’a alors conseillé de ne plus faire d’exercices ce jour-là et d’appliquer plus de glace sur mon genou. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. »

« Je n’aurais jamais appelé mon kiné dans le cadre d’une rééducation “classique”, j’aurais attendu la consultation suivante pour lui faire part de ces problèmes. L’app m’a permis de les signaler très facilement, après quoi mon programme était adapté immédiatement. »

« Grâce à l’interaction continue via l’app, mon kiné a pu me donner des conseils beaucoup plus adaptés. »

« Les contacts ne se faisaient d’ailleurs pas seulement par écrit. Je partageais régulièrement des vidéos de mes exercices et je recevais du feed-back : faites plus comme ceci, étirez plus comme cela. Grâce à la synchronisation avec mon podomètre, le kiné se faisait une bonne idée de mon activité quotidienne totale et de sa répartition sur la journée. Je répondais aussi tous les soirs à un questionnaire sur divers facteurs : tuméfaction, rougeur, sensation de chaleur, raideur, gêne/douleur pendant les exercices, sommeil… »

« Mon kiné savait ainsi parfaitement comment se déroulait ma rééducation. Le chirurgien orthopédique recevait aussi ces informations. Toutes les données étaient, en outre, intégrées dans des graphiques clairs. Mon équipe de soignants pouvait suivre mon évolution d’un simple coup d’œil, identifier d’éventuels pics, etc. »

« En tant que patiente, je savais que si quelque chose n’allait pas, ils pouvaient intervenir immédiatement. J’étais rassurée. »

Si vous deviez choisir, quels seraient, selon vous, les deux principaux avantages de l’app ?

« L’un des gros points forts, c’est la motivation. Le système m’a vraiment encouragée à faire mes exercices tous les jours, même le week-end. Libre à moi de décider quand, selon mon emploi du temps. Et s’il m’arrivait de ne pas les faire, je l’indiquais dans l’app. Cela n’engage que moi, mais cette motivation était bien moindre pendant ma rééducation traditionnelle : je faisais 30 minutes d’exercices chez le kiné, mais beaucoup moins en dehors, voire pas du tout… »

« Le deuxième gros avantage est d’ordre pratique. Plus besoin d’aller chez le kiné ! Sans l’app, j’aurais dû m’y rendre trois fois par semaine. Je n’aurais pas pu le faire seule, surtout au début. J’aurais donc dû faire appel à un aidant proche pour me conduire trois fois par semaine. »

En marge des avantages, il y a toujours des défis à relever. Quelles sont, à votre avis, les deux principales préoccupations que soulèvent les apps numériques de ce type ?

« La première est étroitement liée à l’un des avantages, à savoir la motivation. Vous devez faire vos exercices tous les jours, remplir le questionnaire, etc., ce qui demande une bonne dose d’autodiscipline. Cet aspect ne m’a pas posé de problème, notamment parce que l’app et le kiné m’encourageaient. Mais je peux comprendre que ce type de rééducation ne convienne pas à tout le monde. »

« Les prestataires de soins doivent en avoir conscience. D’après moi, le choix entre l’approche classique ou numérique ne devrait donc jamais être définitif. Ceux qui le souhaitent devraient toujours pouvoir passer de l’un à l’autre, comme j’en avais la possibilité ici. »

« Deuxième élément crucial : la convivialité. En ce qui concerne l’app que j’ai utilisée, je n’ai rien à redire à ce niveau. Pour que de telles applications puissent être déployées à grande échelle, elles doivent être aussi conviviales que possible. Les patients doivent, en outre, pouvoir contacter une ligne d’assistance numérique si quelque chose ne leur semble pas clair ou s’ils rencontrent un problème. »

Dans votre lettre ouverte, vous demandez qu’on laisse une chance aux outils numériques dans le cadre d’une rééducation. Dans quels domaines des soins voyez-vous aussi des opportunités ? Et quels domaines ne s’y prêtent pas du tout ?

« Je vois une foule d’applications possibles : traitement du diabète, gériatrie, suivi des problèmes cardiaques, surveillance du fœtus et suivi de grossesse, accompagnement après un bypass gastrique, suivi des personnes atteintes de troubles neurologiques, dermatologie, etc. »

« L’utilisation d’outils numérique est peut-être un peu plus compliquée chez les patients pédiatriques, surtout s’ils doivent saisir eux-mêmes certaines données. Il y a, malgré tout, des perspectives : je pense notamment à la rééducation par le jeu. »

Pensez-vous que les outils numériques sont suffisamment connus dans le secteur des soins de première ligne ?

« Je vous répondrai très brièvement et très clairement : pas du tout. »

« Un médecin généraliste n’a tout simplement pas le temps de chercher des informations sur les possibilités de soins numériques. Ce sujet devrait être davantage abordé dans le cadre de notre formation, celle de médecine générale. Le sujet n’était bien sûr pas à l’ordre du jour à mon époque, mais j’espère qu’il en va autrement aujourd’hui. Nous devrions aussi former les médecins généralistes en exercice, par exemple en proposant des post-formations accréditées. »

Est-ce uniquement du ressort de l’enseignement ou voyez-vous d’autres acteurs qui pourraient ou devraient jouer un rôle ?

« C’est une responsabilité partagée. Tout le monde peut apporter sa pierre à l’édifice. Mon conseil à chaque partie ? »

« Aux patients, je dirais ceci : les compétences numériques revêtent de plus en plus d’importance, dans les soins de santé, mais aussi dans de nombreux autres aspects de la vie quotidienne. Investissez donc dans vos compétences numériques, quel que soit votre âge, et demandez de l’aide si vous éprouvez des problèmes à ce niveau. »

« Aux spécialistes, je dis : si vous utilisez une application numérique pour assurer le suivi d’un patient, pensez à informer son médecin traitant. »

« Mon conseil aux médecins généralistes : prenez le train du numérique dès maintenant, car une fois qu’il sera passé (et il passe à grande vitesse), vous n’aurez plus qu’une chose à faire : courir désespérément derrière. N’oubliez jamais qu’il est toujours préférable d’embarquer, même si c’est dans un des derniers wagons. Une fois à bord, vous pourrez toujours avancer, alors que si vous restez à quai, ce sera impossible. »

« Aux spécialistes : si vous utilisez une application numérique pour assurer le suivi d’un patient, pensez à informer son médecin traitant. Expliquez-lui pourquoi vous avez choisi cet outil, précisez ce qu’il permet ou pas. »

« Au gouvernement : mettez en place un cadre légal et une politique de remboursement claire pour les soins numériques. L’assistance numérique permet d’améliorer la qualité et le confort, ce qui peut se traduire par une baisse des coûts pour vous, au niveau du gouvernement. Pour vous donner une idée, grâce à l’app, ma rééducation n’a duré que 8 semaines, au lieu de 12 semaines via la méthode classique. »

« Enfin, je conseillerais aux entreprises et aux organisations qui développent ces outils numériques de collaborer pour améliorer ce qui existe déjà. Il faut éviter une prolifération incontrôlée de systèmes similaires, car cela ne fera qu’engendrer de la confusion chez les prestataires de soins et les patients. »

Dernière question : comment voyez-vous l’avenir des soins numériques ?

« Il est évident que la technologie va jouer un rôle de plus en plus important dans les soins de santé. Nous combinerons davantage de données provenant de différentes sources, puis nous utiliserons des modèles d’intelligence artificielle pour identifier les menaces pour la santé à un stade plus précoce. Nous passerons ainsi de soins réactifs et curatifs à des soins préventifs et proactifs. Qui plus est, ces soins seront beaucoup plus personnalisés. »

« La technologie nous aidera à passer de soins réactifs et curatifs à des soins préventifs et proactifs. »

« Ce changement est d’ailleurs nécessaire. Non pas parce que le modèle actuel fournit, par définition, une “qualité inférieure”, mais parce qu’il nécessite trop de main-d’œuvre : avec le vieillissement de la population, il faut beaucoup plus de personnel et de ressources pour continuer à offrir des soins optimaux dans le cadre de ce modèle. Or, nous ne les avons pas. »

« En nous aidant du numérique, nous pouvons améliorer la prévention, personnaliser davantage les traitements, impliquer davantage les patients et privilégier les soins à domicile, afin de réaliser deux objectifs : vivre et vieillir en meilleure santé. »

« Cette ambition nécessite une transformation radicale de notre système. Elle ne se concrétisera donc pas du jour au lendemain. Mais je suis convaincue qu’à terme, nous y parviendrons. »

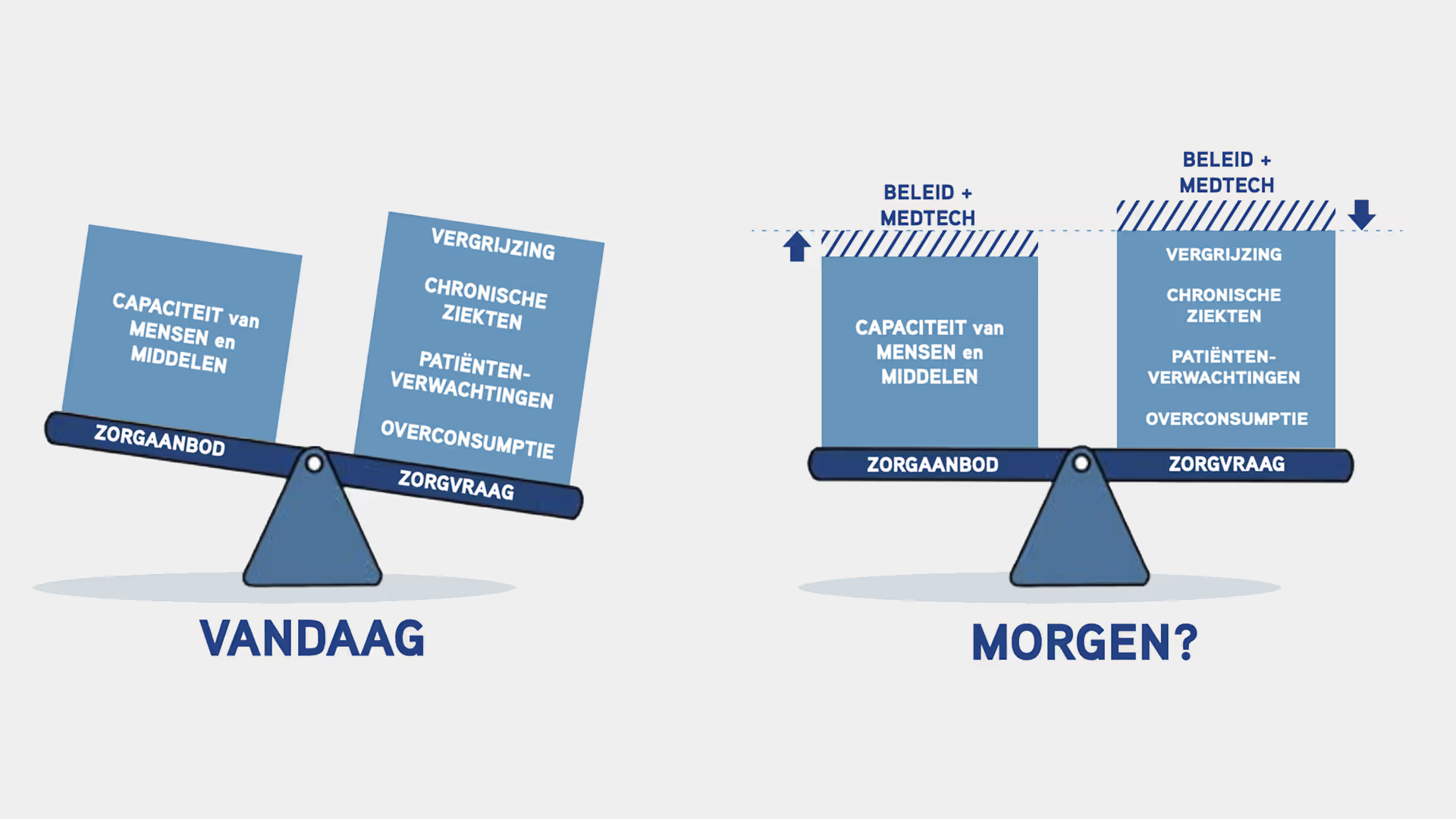

Technologie médicale, bouffée d’air pour les soins

Il existe un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande de soins de santé dans notre pays. Il n'existe malheureusement pas de solutions toutes faites. Pour rétablir l'équilibre, nous devrons apprendre à fournir plus de soins avec la même capacité de soins dans les années à venir. Dans notre mémorandum « Bouffée d'air pour les soins », nous expliquons comment la technologie médicale peut aider.

Notre système de santé est mis sous pression. Avec le vieillissement de la population, la demande de soins ne cesse de croître. En même temps, l'offre de soins stagne: les prestataires de soins de santé sont moins nombreux à rejoindre le secteur qu'à partir à la retraite, et le budget n'augmente pas non plus au même rythme que la demande de soins de santé. Les solutions miracles n'existent malheureusement pas. Le seul remède est de travailler dur et intelligemment, et sur deux fronts.

Deux fronts

En ce qui concerne l'offre de soins, nous devons apprendre à fournir des soins plus nombreux et de meilleure qualité avec la même capacité. Cependant, il est hors de question d'exiger encore plus de nos prestataires de soins de santé ; ils puisent déjà dans leurs dernières forces. Le défi consiste à soutenir les prestataires de soins de santé de manière à ce qu'ils puissent prendre plus de décisions et de meilleures décisions, suivre plus de patients, etc. dans le même laps de temps et avec le même effort.

Il reste également beaucoup de travail à effectuer de l'autre côté de la balance : la demande de soins. La situation de départ est claire: mieux vaut prévenir que guérir. En d'autres termes, nous devons faire en sorte que la demande de soins diminue, ou du moins qu'elle augmente moins rapidement. Par exemple, en se concentrant beaucoup plus qu'aujourd'hui sur les soins préventifs et proactifs. Sur le dépistage et la détection précoce. Sur l'accompagnement des personnes dans la prise en charge de leur santé. Etc.

La technologie seule ne suffit pas

Sur ces deux fronts, les technologies médicales peuvent jouer un rôle crucial. Et ce, pour tous les acteurs concernés. Ils peuvent ainsi aider les citoyens, les patients, à mieux prendre en charge leur santé. Ils peuvent aider les prestataires de soins de santé à mieux soigner un plus grand nombre de patients avec le même effort. Ils peuvent également aider les décideurs politiques à améliorer la santé et la qualité de vie des citoyens avec les mêmes ressources.

Toutefois, les technologies médicales ne suffiront pas à elles seules. Car, quelle que soit la valeur ajoutée d'un outil, il ne peut prouver son utilité que si nous l’utilisons correctement.

Avec notre mémorandum « Bouffée d’air pour les soins. La technologie médicale comme compagnon de route pour les patients, les soignants et la politique », nous nous adressons aux décideurs politiques et aux autres acteurs du secteur des soins de santé. Car ce n'est que par la collaboration que nous parviendrons à une intégration durable de la technologie médicale dans les soins de santé belges.

Hemeryck : « Savoir utiliser des apps ne te fait pas encore expert du numérique »

Les mutualités saluent la nouvelle procédure de l'Inami pour les applications mobiles médicales. Elles espèrent que les soins assistés par le numérique trouveront ainsi rapidement une place permanente dans le financement public. Cependant, l’intégration des outils numériques dans nos soins de santé doit s’accompagner d’une éducation suffisante, soulignent-elles. Des patients et des prestataires de soins. Ainsi que des jeunes et des moins jeunes. Cet article s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami à laquelle notre fédération participe (voir également l'encadré en bas de page pour plus d'info).

Comment intégrer les technologies médicales numériques dans nos soins de manière à ce qu’elles apportent un soutien maximal aux patients et aux prestataires de soins? C’est sur cette question que nous avons organisé une table ronde en décembre 2023 avec les trois plus grandes mutualités belges. L’initiative s’inscrivait dans le cadre de la campagne Digital-In-Health de l'Inami.

Au total, six thèmes ont été abordés: (1) télésurveillance et aide à la décision clinique; (2) financement; (3) intégration des technologies médicales numériques dans les parcours de soins; (4) résultats, données de santé et qualité des soins; (5) empowerment des patients; (6) littératie en santé (numérique).

Le rapport intégral de la table ronde est disponible ICI pour téléchargement. Ci-dessous, nous résumons les principaux propos tenus sur trois de ces thèmes.

Besoin d’un nouveau cadre de financement mais aussi de rapidité

Elaborer un cadre de financement pour les technologies médicales numériques est complexe et demande donc du temps. Néanmoins, il faut accélérer les choses, sinon nous risquons de créer des circuits parallèles et de voir se développer des soins à plusieurs vitesses.

Bernard Landtmeters (MC): « Les bundled payments sont cruciaux pour l’intégration des technologies médicales numériques dans nos soins. S’il faut commencer à chercher des financements pour chaque application distincte, cela va devenir très compliqué. »

Ingrid Fleurquin (MC): « La dernière chose dont nous avons besoin, ce sont différentes sources pour rembourser des implications individuelles. »

Marc Geboers (MLOZ): « Dans ce sens, la nouvelle procédure de remboursement pour les applications mobiles médicales est un signal important des autorités. »

Bernard Landtmeters (MC): « Désormais, nous devons aussi donner un coup d’accélérateur en termes de financement. Le budget pour les technologies médicales numériques est encore très faible aujourd’hui. En outre, la main d’œuvre au niveau des autorités semble aussi limitée. »

Ilke Montag (Solidaris): « Il s’agit non seulement d’un manque de personnel qui a les connaissances nécessaires, mais aussi d’un manque de personnel tout court. Dans un projet tel que celui-ci, il faut être suffisamment rapide. Dès lors, il faut aussi des collaborateurs pour le suivi, la coordination, etc. »

Ingrid Fleurquin (CM): « Nous ne pouvons pas pousser digital medtech ver d’autres formes de financement, sinon nous créerons des soins à des vitesses différentes. »

Marc Geboers (MLOZ): « Entre-temps, la pression sur nos épaules augmente pour intégrer les technologies médicales numériques dans notre assurance complémentaire. Toutefois, nous ne prenons pas encore cette voie. »

Ingrid Fleurquin (MC): « Pourquoi? Parce que cela relève du financement public. Nous devons veiller à ne pas pousser les entreprises et les établissements de soins vers d’autres formes de financement, sinon nous créerons des soins à des vitesses différentes. »

Le patient devient son premier prestataire de soins

Les soins soutenus par le numérique sont un levier pour le patient empowerment. Le numérique modifie la répartition des rôles dans les soins de santé, mais entraîne en même temps de nouveaux besoins.

Ward Hemerijck (MC): « Un terme comme ‘télésurveillance’ évoque en fait une image erronée: en tant que patient, vous êtes surveillé à distance par l’équipe soignante. Cela donne l’impression que les patients restent passifs dans leur propre processus de soins. Or, grâce aux nouveaux outils, ils peuvent justement jouer un rôle beaucoup plus actif. Peut-être devrions-nous utiliser le terme ‘télécoaching’? Cela montrerait clairement qu’il existe une dynamique entre le patient et l’équipe soignante. »

Ingrid Fleurquin (MC): « Les outils de télésurveillance sont plus qu’une extension du prestataire de soins; ils offrent une occasion unique de proposer une voie à double sens. »

Bernard Landtmeters (MC): « Cette nouvelle répartition des rôles entraîne aussi de nouvelles questions. Prenons la surveillance du diabète. Imaginons qu’un outil signale qu’une hypoglycémie va arriver. Chez qui se trouve la responsabilité de réagir: le patient ou l’équipe soignante? »

Marc Geboers (MLOZ): « À cet égard, il est important de déployer correctement l’IA. Il s’agit de configurer l’algorithme de manière à ce qu’une impulsion soit donnée au patient et à l’équipe soignante. Et d’y inclure le facteur d’urgence: si une intervention professionnelle est nécessaire de toute urgence, l’équipe soignante doit être prévenue différemment. »

Ward Hemerijck (CM): « Il faudra bientôt un nouveau profil dans les soins : quelqu’un qui suit et interprète les données collectées numériquement. »

Ward Hemerijck (MC): « En effet, il faudra bientôt un nouveau profil dans cette équipe de soins: quelqu’un qui suit et interprète les données collectées numériquement, fait appel à un professionnel des soins si nécessaire... Nous devrions déjà travailler à la définition de ce profil aujourd’hui: quelle formation est nécessaire, à quoi ressemblera la répartition des tâches, qui porte la responsabilité finale... »

La littéracie en santé numérique est un point d’attention à la fois pour les patients et les prestataires de soins

Être capable d’utiliser couramment la technologie ne signifie pas encore que l’on soit automatiquement ‘numériquement averti’. Les initiatives relatives à la littératie en santé (numérique) ne devraient donc pas être limitées aux générations plus âgées

Ingrid Fleurquin (MC): « On s’aperçoit que la pandémie de Covid-19 a entraîné des changements. Depuis lors, les gens recherchent beaucoup plus activement des informations sur leur santé, des outils numériques qui leur permettent d’accéder à leurs données, des solutions de téléconsultation, etc. »

Ward Hemerijck (MC): « Avec ces outils numériques, les jeunes générations sont automatiquement plus vite à l’aise. C’est pourquoi de nombreuses initiatives de littératie de santé numérique s’adressent principalement aux générations plus âgées. Mais c’est totalement faux. Certes, les jeunes sont souvent plus à l’aise avec la technologie, mais ce n’est qu’une petite partie de l’alphabétisation. »

Marc Geboers (MLOZ): « Comparez la littéracie en santé numérique à la conduite automobile. Vous pouvez être techniquement parfait au volant, mais si vous ne comprenez pas la circulation, vous causerez des accidents en un rien de temps. »

Marc Geboers (MLOZ): « Ce qui compte surtout, c’est la vue d’ensemble. C’est ce qu’on appelle la ‘sagesse numérique’. Comparez cela à la conduite automobile. Vous pouvez être techniquement parfait au volant, mais si vous ne comprenez pas la circulation, vous causerez des accidents en un rien de temps. »

Ward Hemerijck (MC): « Un exemple: nos jeunes membres trouvent probablement très rapidement des applications dans leur magasin d’applications qui leur permettent de scanner des taches cutanées suspectes. Mais ils ne sont pas encore en mesure de déterminer lesquelles de ces applications sont dignes de confiance. C’est l’un des plus grands défis de la littératie en santé numérique: apprendre aux gens à faire la distinction entre ce qui est digne de confiance et ce qui ne l’est pas. »

lke Montag (Solidaris): « Les mutualités peuvent et devront jouer un rôle encore plus actif dans ce domaine au cours des prochaines années. Les digicoaches que nous formons actuellement en sont un exemple concret. Mais l’éducation est aussi une responsabilité de l’ensemble de la société: l’enseignement, l’industrie, les autorités, le secteur des soins de santé, etc. »

Campagne Digital-In-Health

Cette interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami.

Intégrer des technologies numériques innovantes aux soins de santé peut apporter une valeur ajoutée tant aux patients qu’aux prestataires de soins. Avec cette campagne, l'Inami veut faire connaître davantage encore aux prestataires toutes les possibilités offertes par une intégration pertinente de ces technologies dans leurs processus de soins et les inviter à sauter le pas.

Notre fédération soutient l'initiative en collaboration avec Agoria.