Actualités et publications

Grâce à notre salle de presse, nous partageons régulièrement des mises à jour sur les technologies médicales, les évolutions politiques pertinentes et des publications intéressantes. Vous restez ainsi informé d’un secteur en constante évolution.

Hans : « Le patient est un partnenaire dans le système »

Selon le professeur Guy Hans, directeur médical de l’UZA, les appareils médicaux numériques présentent de nombreux avantages. Préopératoire, ils peuvent aider à la profilage des risques. Postopératoire, ils permettent un meilleur suivi des patients. Il est cependant crucial d'utiliser correctement les outils, souligne-t-il. L'interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami à laquelle notre fédération participe.

Le déploiement des technologies médicales numériques dans les programmes de soins s’accélère. « Les applications numériques sont utiles avant et après une opération », explique le professeur Guy Hans, directeur médical de l’hôpital universitaire d’Anvers (UZA) et coordinateur du centre de la douleur de l’hôpital d’Anvers.

Évaluer les risques

« Nous établissons un profil de risque avant toute opération. Nous savons qu’

environ 10 % des patients risquent de développer une douleur chronique. Ce chiffre est même beaucoup plus élevé dans certaines populations à risque. D’où l’importance d’identifier rapidement les patients à risque afin de pouvoir se préparer », poursuit le professeur Hans.

« Nous envoyons un questionnaire et des informations aux patients via une app. Nous pouvons désormais procéder à grande échelle, ce qui est impossible quand il faut le faire manuellement ou par téléphone. En présence d’un patient “à risque”, nous entamons un traitement au préalable et nous personnalisons le programme de soins à l’hôpital. »

Suivi ultérieur

« Les outils numériques font également leurs preuves à l’autre bout du spectre, dans le cadre du suivi des traitements », poursuit le professeur Hans. « Une fois le traitement terminé, on veut savoir s’il a fonctionné ou s’il faut passer à l’étape suivante. »

« Nous avions l’habitude de programmer une consultation de contrôle durant laquelle nous demandions au patient comment s’étaient déroulées les semaines qui avaient suivi l’opération. Une question compliquée, qui donnait parfois lieu à des débats entre le patient et son partenaire, qui, avec le recul, ne portaient pas le même regard sur la période postopératoire. »

« Ces données recueillies en continu sont beaucoup plus objectives que celles que les patients doivent se remémorer des semaines écoulées lors des consultations. »

« Nous disposons désormais d’outils numériques qui nous permettent de recueillir des informations à des stades intermédiaires. Ces informations sont, de surcroît, beaucoup plus objectives. Nous pouvons aussi aller bien plus loin et demander des informations qui englobent d’autres aspects que la gestion de la douleur proprement dite. Nous pouvons, par exemple, nous pencher sur la qualité de vie ou la réinsertion socio-économique. »

« Le patient indique son ressenti dans l’app. Ces données sont ensuite intégrées automatiquement. Nous demandons à certains patients de transmettre des informations tous les jours via un journal, accompagné ou non de questionnaires validés. Pour d’autres, la fréquence est plus faible. »

Vaste projet pilote

« La télémétrie permet, en outre, d’enregistrer objectivement des informations supplémentaires telles que la température, le rythme cardiaque ou la pression artérielle. Certains patients sont équipés d’un tracker d’activité, qui indique s’ils bougent suffisamment après une intervention chirurgicale majeure. Ce n’est toutefois pas encore systématique pour tous les patients. »

L’UZA déploie actuellement un vaste projet pilote dans le cadre duquel plus de 700 patients sont invités à répondre à un questionnaire préopératoire. « Nous espérons pouvoir étendre la procédure, dans le courant de l’année, à tous les patients qui doivent subir une intervention chirurgicale », explique le professeur Hans.

« Le projet cible les patients hospitalisés pour une intervention chirurgicale à risque, mais nous espérons pouvoir le déployer à plus grande échelle prochainement. Nos programmes de soins numériques comportent également des outils éducatifs tels que des vidéos, des textes, des missions et des exercices destinés à guider au mieux le patient. »

Partenaires actifs

Les patients, quel que soit leur âge, sont clairement ouverts à ces nouveaux développements. « À condition qu’ils soient considérés comme des partenaires actifs. Nous ne devons pas imposer ces changements unilatéralement ; le patient doit, lui aussi, trouver des avantages majeurs dans l’utilisation des outils numériques. »

« Le patient doit, lui aussi, trouver des avantages majeurs dans l’utilisation des outils numériques. »

Le problème vient de l’aspect financier. « L’hôpital assume le coût du projet pilote, alors que le gouvernement devrait faire sa part », estime le professeur Hans.

« Si un hôpital peut démontrer que cette façon de travailler permet de réduire les coûts parce que le patient est hospitalisé moins longtemps, une partie de ces économies devrait pouvoir servir à rembourser les frais encourus par l’hôpital, à condition, bien sûr, de mettre en place un contrôle de la qualité et un suivi des indicateurs. On pourrait ainsi déployer les projets plus rapidement et à plus grande échelle. »

« Il ne fait cependant aucun doute que le gouvernement entend lui aussi changer les choses, comme en témoignent les récentes initiatives en matière de santé mobile et, plus largement, de santé numérique. Attendons donc de voir ce que nous réserve l’avenir », conclut le professeur Hans.

Campagne Digital-In-Health

Cette interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami.

Intégrer des technologies numériques innovantes aux soins de santé peut apporter une valeur ajoutée tant aux patients qu’aux prestataires de soins. Avec cette campagne, l'Inami veut faire connaître davantage encore aux prestataires toutes les possibilités offertes par une intégration pertinente de ces technologies dans leurs processus de soins et les inviter à sauter le pas.

Notre fédération soutient l'initiative en collaboration avec Agoria.

« L’innovation collective est l’avenir des soins de santé »

Définir les besoins en matière de soins, les transposer en cas d’utilisation, permettre aux entreprises de soumettre leur projet et mettre en œuvre les meilleures solutions. Telle est la mission de Coalition Next Belgium, une plateforme d’accélération de l’innovation dans le secteur de la santé. Christophe Jauquet : « Nous misons sur l’efficacité et l’efficience. Nous apprenons les uns des autres, nous affinons les besoins et le processus est beaucoup plus rapide qu’en solitaire. On pourrait parler d’une forme d’achat groupé. »

L’objectif de Coalition Next Belgium ? Accélérer la mise en œuvre des innovations en matière de santé numérique. Christophe Jauquet : « Notre rêve est de découvrir des innovations numériques qui arriveront à s’imposer en Belgique et qui seront appliquées à grande échelle. »

La coalition compte une trentaine de membres dans notre pays, dont des hôpitaux, des organisations de soins à domicile et des entreprises pharmaceutiques. « L’idée initiale nous vient toutefois de France », souligne Christophe Jauquet, Ecosystem Lead de Coalition Next Belgium et conférencier axé sur l’innovation dans le secteur de la santé.

« En avril 2020, soit en pleine crise du coronavirus, de nombreux patients chroniques n’ont plus pu se rendre chez leur médecin. Digital Pharma Lab, un client basé à Paris, a alors réussi quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant dans le domaine des soins de santé. »

Remarquable

« En quatre mois, ils ont réuni 20 entreprises pharmaceutiques et 30 réseaux hospitaliers, ils ont défini leurs besoins conjoints et lancé un appel à projets. Pas moins de 450 start-ups ont répondu à l’appel. Les projets ont ensuite été évalués et, au bout de quatre mois, certains étaient déjà prêts à être déployés. »

« Nous ne sommes pas une entreprise, mais un processus. Quels sont les besoins ? Quelles sont les solutions ? Et comment les mettre en œuvre ? »

« Au moins 12 projets ont finalement été lancés dans 20 hôpitaux. Et que dire de la vitesse à laquelle ils sont passés des besoins à la mise en œuvre ou du mode de collaboration ouvert ? C’est tout simplement remarquable ! »

Coalition Next a pris forme en Belgique en mars 2022. « Nous ne sommes ni une entreprise ni une association, mais un processus. Quels sont les besoins ? Quelles sont les solutions ? Et comment les mettre en œuvre ? »

80 candidatures au premier appel

« Sans collaboration, chaque partenaire devrait tout faire individuellement : définir les besoins, les transposer en cas d’utilisation, évaluer les projets soumis, sélectionner les meilleurs et les mettre en œuvre. Nous avons clôturé notre deuxième appel à projets en septembre 2023. Nous nous réunissons actuellement en ligne chaque semaine pour examiner toutes les solutions des start-ups. »

Lors du premier appel en 2022, quelque 80 dossiers avaient été introduits. Des dossiers en provenance de Belgique, mais aussi des Pays-Bas, de France, d’Allemagne, du Danemark et d’Israël. « Les 16 meilleurs candidats avaient pu venir présenter leur projet en présentiel. »

« Parmi les candidatures reçues lors de notre premier appel à projets, 15 solutions sont aujourd’hui utilisées au sein de 22 établissements de soins de santé. »

« Les produits de 15 de ces start-ups sont aujourd’hui utilisés au sein de 22 organisations. Il arrive parfois que des établissements de soins de santé collaborent avec des entreprises qui ne sont finalement pas retenues, mais qui s’avèrent toutefois intéressantes pour répondre à leurs besoins spécifiques. »

Un processus plus rapide, des besoins mieux définis

« Nous misons sur l’efficacité et l’efficience. Nous apprenons les uns des autres, nous affinons les besoins et le processus est beaucoup plus rapide qu’en solitaire. »

« On pourrait parler d’une forme d’achat groupé. Non pas pour faire baisser les prix, mais parce qu’il s’agit d’un effort collectif en vue de trouver la meilleure solution pour répondre aux besoins des Belges. »

(lisez la suite en dessous de l’image)

« Les candidats y trouvent également leur compte », explique Christophe Jauquet. « J’ai eu l’occasion de coacher de nombreuses start-ups actives dans le domaine de la santé numérique. Elles ont souvent beaucoup de mal à trouver la bonne personne au sein de l’hôpital, celle qui a besoin de leur solution à ce moment-là, qui dispose des ressources humaines et financières nécessaires et qui parvient à convaincre de l’intérêt de la solution en interne. »

Et puis l’argent vient à manquer…

« De nombreuses start-ups MedTech ou HealthTech trébuchent à ce stade. Elles se retrouvent sans argent avant d’avoir pu trouver la bonne personne. Notre coalition vous donne immédiatement accès à un réseau composé d’une vingtaine d’hôpitaux et de cinq organisations de soins à domicile. Vous ne devez présenter votre projet qu’une seule fois, pas 25. Qui plus est, vous recevez un feed-back concret. »

« Faites une croix sur votre produit révolutionnaire s’il est trop complexe pour une infirmière. L’an dernier, certaines start-ups proposaient ainsi une solution prometteuse, qui comportait toutefois encore certains détails perfectibles. Elles ont rectifié le tir cette année et plusieurs hôpitaux sont désormais intéressés par leur solution. »

« Faites une croix sur votre produit révolutionnaire s’il est trop complexe pour une infirmière. »

S’il est un enseignement que la coalition a pu tirer de son premier appel à projets en 2022, c’est de réaliser la première sélection plus rapidement. « Sur la base du dossier, des clients et des étapes de mise en œuvre que les candidats présentent, on comprend rapidement si leur projet est viable ou non. En avançant la première sélection, nous disposerons de plus de temps pour évaluer en détail les meilleures candidatures (cette fois au nombre de 24) et nous pourrons impliquer les équipes soignantes et les départements techniques plus tôt dans le processus. »

(Lisez la suite en dessous de l’encadré)

Rendez-vous à Ambition Coalition en mars

Le 26 mars, Coalition Next Belgium organisera pour la deuxième fois « Ambition Coalition ». Cet événement réunira des hôpitaux, des entreprises des sciences de la vie (pharma, BioTech, MedTech et HealthTech), des organisations de soins à domicile et d’autres organisations et entreprises. L’objectif ? Faire le plein d’inspiration et alimenter les réflexions quant à l’accélération de la mise en œuvre des innovations numériques dans le secteur de la santé.

Des exemples de projets vous seront présentés et vous en apprendrez plus sur les appels à projets et la culture de l’innovation. L’événement s’inscrit dans une approche pragmatique et vise à vous fournir des connaissances et des perspectives immédiatement applicables.

Suivez la page LinkedIn de Coalition Next Global pour ne rater aucune information.

Un pays n’est pas l’autre

« Il est essentiel d’impliquer les équipes soignantes à un stade précoce », souligne Christophe. « C’est l’erreur que nous avons faite la dernière fois, avec un outil de reconnaissance vocale pour la logopédie. Cette solution était déjà utilisée dans 80 hôpitaux en France et semblait donc très prometteuse pour la Belgique. »

« Ce n’est qu’à partir du moment où les prestataires de soins ont été impliqués que la solution a été confrontée à la réalité. Nous avons alors compris que nos voisins du sud faisaient face à une importante pénurie d’orthophonistes et que cet outil pouvait être très utile pour eux, mais qu’il s’avérait moins pertinent pour nous. D’où il n’a pas suscité d’intérêt en Belgique. Nous voulons éviter ce genre de situations à l’avenir, en évaluant les projets plus rapidement, à plus large échelle et de manière plus approfondie, avec davantage de parties prenantes. »

Du rêve à la réalité ?

« Notre rêve est de découvrir des innovations numériques qui arriveront à s’imposer en Belgique et qui seront appliquées à grande échelle. Une application de ce type est en passe d’être signée avec différents hôpitaux, entreprises pharmaceutiques et organisations de soins à domicile. »

« Nous la déploierons d’abord à petite échelle, avec une thérapie simple et un nombre limité de patients. Nous passerons ensuite à une thérapie plus importante, avec un nombre accru de patients dans tout le pays. Il s’agit en quelque sorte de notre étoile polaire. »

À propos de Christophe Jauquet

Christophe Jauquet travaille dans le secteur de la santé depuis près de 25 ans. Il a d’abord été Business Manager chez Pfizer, avant de rejoindre une start-up et scale-up. Il a écrit le livre « Healthusiasm » en 2018 et se concentre depuis lors sur ses activités de conférencier. Il inspire les établissements de soins, les entreprises pharmaceutiques et les entreprises de consommation sur l’avenir de la santé.

« Chacun d’entre nous veut être heureux et en bonne santé. Toutes les entreprises devraient donc tenir compte du facteur santé », explique Christophe.

« Si vous voulez satisfaire vos clients, vous devez vous demander ce que vous pouvez faire pour leur santé. Ceci aura également un impact sur le secteur des soins de santé, où les innovations doivent être mises en œuvre plus rapidement et plus efficacement. »

Christophe a créé la branche belge de Coalition Next en mars 2022.

Changement dans la gestion de beMedTech

Sabrina Suetens sera bientôt la nouvelle directrice générale beMedTech. Elle succèdera à Marnix Denys, qui a dirigé la fédération au cours des sept dernières années et demie. Sabrina Suetens entrera en fonction le 1er février 2024.

Sabrina Suetens succédera prochainement à Marnix Denys, qui était directeur général de la fédération depuis octobre 2016. De mai 2019 à août 2023, elle a travaillé pour Mölnlycke, où elle a occupé différents postes de direction. Jusqu'à la fin de l'année dernière, elle était également membre de l’organe d’administration de beMedTech.

‘Un élément important de la solution’

« Je tiens tout d'abord à remercier Marnix pour son engagement sans faille en tant que directeur général au cours des sept dernières années et demie », déclare Alexander Alonso (BD Benelux), président de l’organe d’administration de beMedTech.

« Marnix a contribué à faire connaître la technologie médicale comme un élément important de la solution aux défis auxquels est confronté notre système de soins de santé. Tout au long de son parcours, il a noué des relations durables avec les différentes administrations de la santé de notre pays et avec les représentants des patients, des prestataires de soins de santé et des établissements de santé. »

« Sabrina Suetens et son équipe continueront de construire sur ces fondations », a poursuivi Alonso. « Nous sommes convaincus qu'elle contribuera à renforcer le rôle des technologies médicales dans notre système de santé, en consultation constructive avec toutes les parties prenantes du secteur. »

Année électorale

Avec les élections prévues, 2024 sera une année très importante pour l'avenir des soins de santé belges, comme le sait Alonso. « Avec tous les autres acteurs du secteur, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les soins de santé figurent en bonne place dans l'agenda politique. Car la Belgique mérite des soins de santé de la meilleure qualité possible. »

Les patients de l’UZA mesurent eux-mêmes leurs paramètres vitaux

Avant leur consultation ou leur traitement, certains patients de l’hôpital universitaire d’Anvers (UZA) mesurent eux-mêmes leurs paramètres vitaux, leur poids et leur taille. Pour ce faire, ils utilisent le kiosque d’autotest de BeWell Innovations. Les résultats sont enregistrés dans le Dossier Patient Informatisé et les patients en reçoivent une copie papier.

« C’est un signal fort, qui active les patients », se réjouit le directeur médical, le Prof. Dr Guy Hans. L’UZA compte neuf kiosques du genre à ce jour. « Il y en a dans les salles d’attente et près des ascenseurs ainsi qu’aux pôles de services », explique Guy Hans, qui, en plus d’être médecin en chef, est également anesthésiste et coordinateur de la clinique de la douleur.

« Après s’être enregistrés, les patients se rendent à un kiosque pour y mesurer différents paramètres : la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la tension, la taille et le poids. Ils répondent à des questions destinées à évaluer leur douleur et leur risque de chute. Nous leur demandons aussi s’ils ont eu de la fièvre récemment. Ce système nous permet d’identifier les patients qui présentent des infections respiratoires contagieuses. »

Lien avec le DPI

Les mesures et les questions ne prennent que quelques minutes. Toutes les données sont automatiquement transférées dans le Dossier Patient Informatisé (DPI) et le patient reçoit une copie papier.

« Cette fiche a toute son importance », explique Guy Hans. « J’assure moi-même des consultations et les patients arrivent avec ce document imprimé. “Docteur, la dernière fois, vous m’avez dit de faire plus d’exercice et de perdre du poids. Regardez : j’ai réussi.” Les patients se mettent à gérer activement leurs données de santé. Les soignants peuvent, quant à eux, parler des tendances. »

« Les infirmières gagnent du temps, car elles ne doivent plus prendre les paramètres de base. Il en va de même pour les questionnaires. Les kiosques sont reliés à notre système numérique de suivi à domicile. Un patient qui devait remplir un questionnaire chez lui, mais qui ne l’a pas encore fait, y répond au kiosque. »

Patient empowerment sur le terrain

Comment réagissent les patients ? Guy Hans : « La plupart d’entre eux voient comme un atout le fait de pouvoir faire quelque chose eux-mêmes et d’obtenir les résultats instantanément. L’écran leur indique ce qu’ils doivent faire, étape par étape. Les patients s’en sortent généralement sans problème. À un stade ultérieur, ils pourront s’enregistrer directement au kiosque. »

Selon le directeur médical, l’un des principaux avantages réside dans l’activation et la responsabilisation des patients. La fameuse patient empowerment, dont on parle si souvent.

« Les patients voient les résultats comme des informations objectives qu’ils peuvent utiliser. Ce n’est pas la même chose que d’entendre un professionnel de la santé leur dire que leur tension est trop élevée ou trop basse. »

« Les patients n’ont pas d’autre choix que de regarder la réalité en face. Les résultats les poussent à agir pour remédier à la situation. »

« Ils emportent la fiche chez eux et chez leur généraliste. Ils n’ont pas d’autre choix que de regarder la réalité en face. Si les résultats ne sont pas bons ou s’ils partent subitement dans la mauvaise direction, les patients se rendent compte qu’ils doivent réagir. La consultation revêt alors aussi un caractère préventif, à condition que le médecin montre clairement qu’il tient compte des résultats. Le patient sait, dans ce cas, qu’il fait l’objet d’un suivi permanent. »

Les mesures prises par le patient sont-elles fiables ? Guy Hans : « Les appareils sont étalonnés en permanence. Il arrive, certes, qu’une mesure ne soit pas parfaite, mais c’est la tendance qui compte. Elle ne ment pas. »

Une combinaison efficace

Guy Hans ne voit pas seulement des débouchés dans les hôpitaux. « Le kiosque d’autotest peut apporter une valeur ajoutée partout où l’on reçoit un feed-back immédiat de la part d’un prestataire de soins de santé : chez le généraliste, à la pharmacie… La combinaison de chiffres objectifs et de conseils professionnels est particulièrement efficace. »

« Le gain vient du temps libéré par les soignants. Ils peuvent le consacrer aux soins proprement dits. »

« Les kiosques de première génération étaient plutôt encombrants et peu confortables. Les nouveaux sont plus compacts et plus ergonomiques. Leur prix ? Plus de dix mille euros par kiosque. Le gain vient du temps libéré par les soignants. Ils peuvent le consacrer aux soins proprement dits. »

Intégration dans le trajet de soins

« Un kiosque comme celui-là ne doit pas être isolé, mais doit être intégré aux soins transmuraux », souligne le Prof. Dr Guys Hans.

« Le trajet de soins commence dès la prise de rendez-vous : questionnaires, paramètres, suivi… À domicile, en première ligne et à l’hôpital. Il est entièrement numérique, sans paperasserie. Tout est dans le DPI, que le patient peut consulter sur notre portail UZA@home via l’app ou un PC. »

Impact

« L’impact d’une utilisation à grande échelle sera énorme : les problèmes de santé seront détectés beaucoup plus vite. Je conseille toujours à mes patients d’arrêter de fumer. Je peux désormais baser ce conseil sur un chiffre qu’ils ont eux-mêmes mesuré : regardez, votre saturation en oxygène augmente. Et ça fonctionne. »

Pas (encore) pour tous les patients

Qu’en est-il des patients qui se méfient de la technologie ? Ou de ceux qui préfèrent qu’un être humain prenne leurs paramètres ?

« Nous ne voulons pas forcer la main », précise le Prof. Dr Hans. « Nous estimons que le kiosque est indispensable dans le cadre de certains processus de soins, car son utilisation accélère et optimise le travail. Ces patients sont invités à se rendre à un kiosque à leur arrivée. D’autres peuvent y passer, sans obligation. Tout se fait naturellement. »

Les médecins sont-ils tous convaincus ? « Certains craignaient un impact sur le flux dans l’hôpital. Il faut qu’il y ait suffisamment de kiosques et qu’ils soient correctement répartis pour qu’il n’y ait pas files d’attente. »

« Nous avons commencé dans deux services, ceux qui y croyaient le plus. Aujourd’hui, les services réclament spontanément l’appareil. »

« Nous avons d’abord installé deux kiosques dans les services qui y croyaient le plus. C’est comme ça que tout a commencé. Aujourd’hui, les services réclament spontanément l’appareil quand ils rénovent leur salle d’attente. Le kiosque n’est pas une pièce séparée, mais un coin isolé, ce qui procure un sentiment d’intimité aux patients. »

Et le gouvernement ? « Il observe avec grand intérêt la manière dont nous numérisons les trajets de soins, mais les prochaines étapes ne sont pas encore au programme », répond Guy Hans. « Ces innovations démontrent pourtant leur valeur ajoutée sur le terrain. Elles s’inscrivent parfaitement dans notre rôle social en matière de prévention et de bien-être. »

Pour en savoir plus sur le kiosque d’autotest de BeWell Innovations, cliquez ICI.

Jusqu’à trois dollars de rendement par dollar investi dans la santé numérique

La santé numérique est de plus en plus souvent considérée comme un aspect décisif de la santé, en marge des facteurs traditionnels tels que l’hérédité, le statut socio-économique, le système de soins de santé ou encore le mode de vie. Tel est le constat dressé par l’OCDE dans son volumineux rapport « Panorama de la santé 2023 ».

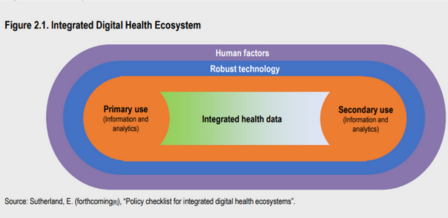

L’OCDE consacre pour la première fois un chapitre distinct à la santé numérique dans son rapport biennal intitulé « Panorama de la santé ». Ce chapitre s’attarde sur l’importance d’une politique intégrée en matière de santé numérique et évalue l'état de préparation des pays de l’OCDE dans ce domaine.

Impact majeur

L’OCDE ne s’y intéresse pas par hasard : selon l’Organisation, chaque dollar investi dans une stratégie liée à la santé numérique peut rapporter jusqu’à trois dollars. Ce type de stratégie permet en effet d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé, de freiner la surutilisation et la sous-utilisation des soins de santé et de réduire les abus.

Selon l’OCDE, ces meilleures « performances » résultent principalement de l’amélioration de divers processus, notamment le mode d’administration des soins, la prise en charge des maladies chroniques (prévention, traitement et gestion) ou le soutien aux prestataires de soins et aux patients.

État de préparation à la santé numérique

Le recours à la santé numérique ne s’improvise pas à l’échelle nationale. Le système de soins de santé doit d’abord être suffisamment mûr pour déployer les applications numériques à grande échelle et générer un impact.

Ceci vaut à la fois pour l’utilisation primaire des outils numériques (c.-à-d. utilisation par les prestataires et patients individuels) et pour leur utilisation secondaire (c.-à-d. utilisation à des fins de gestion de la santé de la population, de recherche et de développement, de politique fondée sur des preuves, etc.)

Dans son rapport, l’OCDE épingle quatre dimensions qui permettent d’évaluer l'état de préparation des pays à la santé numérique. Le score plus ou moins encourageant qu’obtiennent les systèmes de soins de santé sur chacune de ces dimensions détermine dans quelle mesure ils sont capables d’exploiter les atouts de la santé numérique dans la pratique.

(Retrouvez plus d’informations en dessous de la figure)

Coup d’œil sur les quatre dimensions…

- Préparation en termes d'analytique : capacité d’un système de soins de santé à élaborer des analyses et à les mettre au service de la santé des citoyens, des communautés et de la population au sens large. Il peut notamment s’agir de développer et de déployer des solutions IA responsables pour aider les prestataires de soins à effectuer leurs tâches quotidiennes ou à poser des diagnostics.

- Préparation en termes de données : capacité d’un système de soins de santé à collecter, consulter et utiliser des données qualitatives dans ses analyses en vue d’améliorer les soins, la santé publique, le système de soins de santé, ainsi que la recherche et le développement. Imaginez une politique qui combine des mesures liées à la protection des données, à la désidentification, à l’accès aux données et à leur mise en relation.

- Préparation en termes de technologie : degré de présence de technologies qui facilitent l’introduction, le stockage et le déplacement des données en toute sécurité. Épinglons ici la notion d’interopérabilité (technique et sémantique), qui permet aux systèmes de communiquer entre eux de manière sûre et fluide.

- Préparation en termes de facteurs humains : mesure dans laquelle l’écosystème de santé numérique dispose des ressources et de la résilience nécessaires pour absorber les chocs. La confiance et les connaissances en matière de santé numérique des différentes parties prenantes sont essentielles à cet égard.

Indicateurs

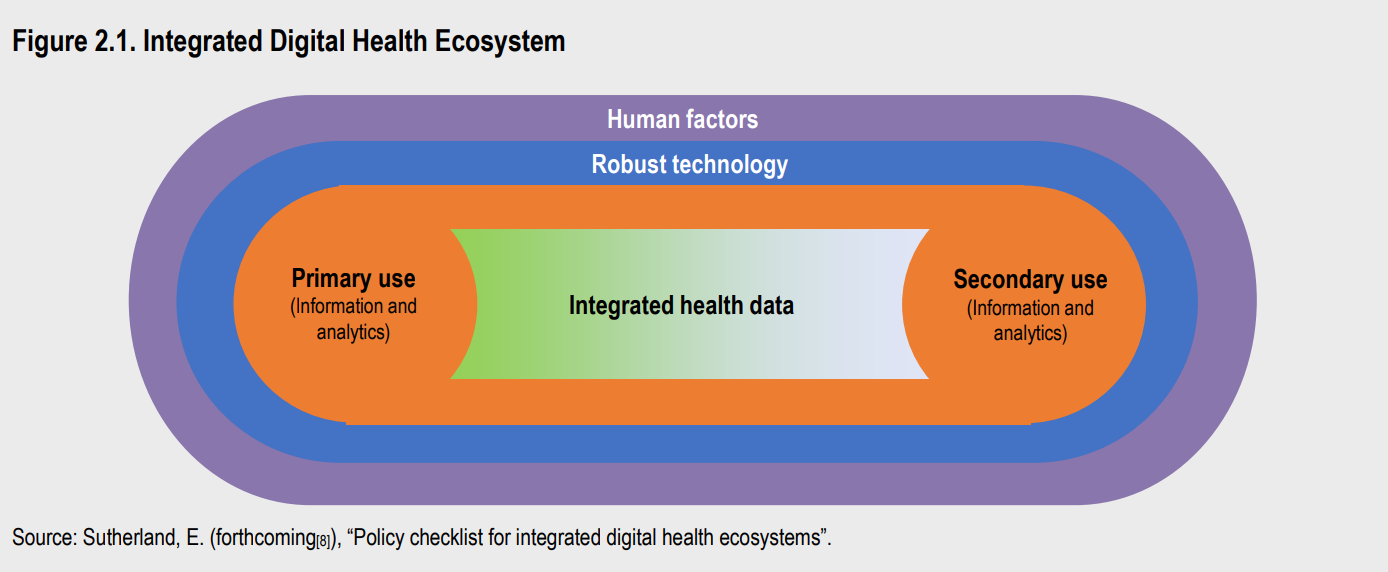

Plusieurs facteurs peuvent être développés pour chacune de ces quatre dimensions afin de mesurer l’efficience et l’efficacité des systèmes de soins de santé.

Dans son rapport, l’OCDE dresse une première liste de facteurs potentiels (voir ci-dessous), mais précise que cet aperçu n’est pas exhaustif et que des recherches supplémentaires s’imposent pour définir des indicateurs adéquats.

(Retrouvez plus d’informations en dessous du tableau)

Et en Belgique?

Dans son rapport, l’OCDE évalue l'état de préparation à la santé numérique des différents pays qui la composent. L’Organisation tient compte de douze indicateurs (trois indicateurs par dimension).

La Belgique obtient de bons résultats pour trois des douze indicateurs :

- interopérabilité (préparation en termes de données), notamment l’utilisation de normes internationales pour ce qui concerne l’échange des données de santé ;

- certification des producteurs (préparation en termes de technologie), notamment la validation des progiciels pour les prestataires de soins de santé

- stratégie de développement de la santé numérique (préparation en termes de facteurs humains). Notons, à ce titre, que seuls 3 des 38 pays examinés ne disposent d’aucune stratégie en matière de santé numérique : la Lettonie, le Mexique et la Turquie.

Outre ces « points positifs », la Belgique a encore fort à faire dans de nombreux domaines. Pensez, par exemple, à l’accès direct aux données de soins et à la réutilisation des données à des fins de recherche et de politique.

Le citoyen au centre de la démarche

Autre point important : l’importance du rôle que joue le citoyen dans les développements numériques. Il s’agirait notamment de communiquer en toute transparence sur les performances des services (de soins de santé), d’échanger avec les citoyens au sujet des soins de santé, de miser sur une autonomisation et un engagement accrus, d’être attentif à la représentation des groupes vulnérables, etc.

À cet égard, la Belgique arrive seulement à la 22e place du classement, parmi 38 pays évalués...

Daubie : « Temps de donner une place importante à la m-santé dans les soins »

Les technologies numériques en santé peuvent-elles aider les prestataires (médecins et pharmaciens) et les patients dans le cadre de processus de soins? Mickaël Daubie en est convaincu. Le directeur général du Service soins de santé à l'Inami explique les avantages d’une politique de développement de la mobile health. L'interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami à laquelle notre fédération participe (voir également l'encadré en bas de page pour plus d'info).

Pourquoi l'Inami veut-il sensibiliser les médecins, les pharmaciens et les patients à l’utilisation des technologies numériques de la santé ?

Mickaël Daubie: Utiliser ces technologies est vraiment une nécessité dans le contexte actuel de la raréfaction des ressources financières et humaines.

Nous essayons aujourd’hui de donner un nouveau souffle à cette dynamique en proposant une nouvelle procédure pour demander notre remboursement pour l’utilisation d’applications, qui va permettre de mettre sur le marché de nouvelles apps de santé.

Depuis le 1er octobre, dans le cadre de cette nouvelle procédure, vous avez ouvert aux professionnels de santé, aux associations scientifiques et aux hôpitaux la possibilité d’introduire des dossiers pour le remboursement d’applications de santé ?

MD: En effet, par le passé, seule l’industrie pouvait introduire des dossiers de remboursement. Nous avons élargi les possibilités. L’industrie peut toujours introduire des dossiers, mais les associations scientifiques et professionnelles et les hôpitaux peuvent désormais le faire aussi.

Il est important de souligner que l’application dont l’utilisation pourrait être remboursée, de façon temporaire ou définitive, doit s’intégrer dans le déroulement des soins. Nous ne finançons pas l’application en tant que telle, mais son utilisation dans ce processus de soins. C’est primordial.

Quels types de produits pourraient être remboursés ?

MD: Deux types d’app liées à la santé peuvent être remboursés.

Premièrement, celles qui permettent aux prestataires de soins de faire le suivi de leurs patients à distance. Deuxièmement, les applications médicales à proprement parler. Ce sont, par exemple, des applications qui permettent de diagnostiquer ou d’appliquer une thérapie à distance

Pouvez-vous rassurer les prestataires de soins par rapport à la sécurité des données de santé qui sont traitées par ces applications numériques ?

MD: Tout à fait. Le marquage CE et le fait d’être actif dans le microcosme eSanté aux niveaux de l’interaction et de l’interopérabilité figurent parmi les conditions de remboursement fixées par l'Inami pour ces applications.

Nous avons mis des garde-fous pour que ces applications répondent aux critères de respect de la vie privée et de la stricte confidentialité des données médicales.

Invitez-vous les prestataires de soins, médecins et pharmaciens, et les entreprises à vous soumettre des dossiers ?

MD: Absolument! C’est une demande forte du secteur.

Nous avons débloqué un budget, mis un groupe de travail permanent sur pied et déterminé des critères de sélection. Toutes les pièces du puzzle sont disponibles! Nous n’attendons plus que les dossiers des partenaires.

Quel budget a été alloué à cette initiative «mobileHealth» ?

MD: Au total, 3,8 millions d’euros ont été débloqués pour favoriser l’utilisation de ces applications mobiles. Ce montant permettra de rembourser l’utilisation des technologies qui auront été retenues par l'Inami.

Campagne Digital-In-Health

Cette interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami.

Intégrer des technologies numériques innovantes aux soins de santé peut apporter une valeur ajoutée tant aux patients qu’aux prestataires de soins. Avec cette campagne, l'Inami veut faire connaître davantage encore aux prestataires toutes les possibilités offertes par une intégration pertinente de ces technologies dans leurs processus de soins et les inviter à sauter le pas.

Notre fédération soutient l'initiative en collaboration avec Agoria.

Politique en matière de digital medtech : du « non » a priori au « oui » ?

Disons a priori « oui » aux technologies médicales numériques utiles et voyons ensuite comment les intégrer. Plutôt que de toujours supposer un « non » et de perpétuer ainsi le statu quo. C’est l’appel que lance Hans Danneels (Byteflies) aux décideurs politiques du secteur belge des soins de santé. « Il est vrai que nous avons fait des progrès dans les politiques relatives aux technologies médicales numériques au cours des derniers mois. Mais pendant que nous avançons à petits pas, les autres pays se précipitent à pas de géants ».

L’INAMI a récemment introduit une nouvelle procédure destinée à booster l’adoption des solutions de santé numériques en Belgique. Cette nouvelle approche marque un pas dans la bonne direction et illustre la volonté du gouvernement fédéral de stimuler l’innovation (numérique) dans le secteur des soins de santé.

Je reste néanmoins préoccupé, en tant que citoyen belge et entrepreneur.

Notre pays prend, certes, des mesures positives, mais si on va voir au-delà de nos frontières, on se rend compte que d’autres pays en prennent davantage, et de plus importantes. Si l’on ajoute à cela la complexité du paysage des soins de santé en Belgique et l’incertitude qui en découle pour les entreprises, une chose est sûre : l’innovation risque de parvenir aux patients et aux prestataires de soins plus lentement qu’ailleurs.

3 versus 18

Prenez la France.

La procédure accélérée mise en place par nos voisins du sud en matière de technologies médicales numériques s’étale sur 3 mois. Autrement dit, une entreprise qui introduit une demande sait après 3 mois si elle bénéficiera ou non d’un financement temporaire pour une application.

À titre de comparaison : le délai est de 18 mois chez nous. Et oui, on parle bien de la nouvelle procédure améliorée…

Ce très long délai plonge les entrepreneurs et les entreprises dans l’incertitude. Qui plus est, les start-up et les scale-up n’ont bien souvent pas les moyens d’introduire une demande de remboursement (temporaire) dans différents pays.

Vaut-il la peine d'introduire une demande en Belgique ? De plus en plus d'entreprises se posent la question...

Elles se trouvent alors face à un dilemme : introduire coûte que coûte un dossier en Belgique ou se concentrer sur d’autres pays… Et ne vous y trompez pas, de plus en plus de start-ups et de scale-ups belges se posent la question.

On peut (encore) rectifier le tir

Point positif : de nombreux pays ne mènent que depuis peu une politique active en matière de technologies médicales numériques. Nous sommes, en d’autres termes, au début du parcours, ce qui laisse la porte ouverte aux ajustements.

Mais le temps presse.

Le discours est presque unanime sur la scène internationale : nous avons besoin des digital medtechs pour garantir des soins de qualité et centrés sur le patient, pour soulager la pression exercée sur nos systèmes de santé et pour faire des progrès en matière de prévention.

Choix stratégiques

De nombreux pays font donc le choix stratégique de placer les technologies médicales numériques en tête de liste de leurs priorités politiques, ce qui se traduit notamment par des procédures d’évaluation et de mise en œuvre rapides et des budgets supplémentaires.

Imaginez que votre entreprise souhaite lancer une nouvelle technologie médicale numérique. Quel(s) pays allez-vous cibler en premier ? Exact…

J’aimerais m’adresser à tous les décideurs politiques de notre pays. Au moment d’élaborer et de déployer une politique en matière de digital medtechs, allez voir ce qui se passe à l’étranger.

Pendant que nous avançons prudemment, d'autres pays se précipitent à pas de géants.

Au rythme actuel, nous avons beau avancer, d’autres nous dépassent. Si nous ne passons pas à la vitesse supérieure, nous verrons apparaître de plus en plus de technologies médicales numériques précieuses dans d’autres pays (y compris des solutions belges), tandis que nos patients et nos prestataires de soins de santé resteront dans l’attente.

« Oui », a priori

En tant qu’entrepreneur et citoyen belge, je plaide en faveur d’une attitude résolument différente à l’égard des digital medtechs.

Y a-t-il de bonnes raisons d’adopter une nouvelle solution de santé (numériques) ? Partons du principe que « oui », puis examinons les moyens d’en faire profiter les patients et les prestataires de soins rapidement et en toute sécurité plutôt que prendre un point de vue négatif qui ne fait qu’entretenir le statu quo, que ce soit notre intention ou non.

Le statu quo menace la viabilité de notre système de santé. Nous avons besoin d’une approche positive et proactive qui encourage l’innovation. Aujourd’hui, pas dans 18 mois.

À propos de l’auteur

Hans Danneels est cofondateur et co-CEO de Byteflies, une entreprise belge qui propose des solutions de surveillance médicale à distance aux hôpitaux et aux patients.

La Belgique ne lutte pas du tout contre la septicémie aujourd'hui

La septicémie est toute réponse inflammatoire généralisée associée à une infection grave potentiellement mortelle. Chaque année, des milliers de Belges décèdent de ce syndrome. Et pour ceux qui survivent, les conséquences sont souvent dramatiques. Une approche rapide pourrait éviter bien des complications, mais elle fait souvent défaut dans notre pays aujourd'hui. Le reportage Pano de la VRT a abordé cette question hier soir lors d'un reportage plein d'émotions.

Un cancer du sein a été diagnostiqué chez Ilse Malfait en 2020. Après un premier traitement de chimiothérapie, elle s'est retrouvée dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital. C'est alors qu'elle a contracté un sepsis, anciennement et couramment appelé septicémie.

Des conséquences dramatiques

Les symptômes ont été pris en considération trop tard, ce qui a eu et a encore des conséquences dramatiques. Ilse a oscillé entre la vie et la mort pendant des semaines et a été maintenue dans un coma artificiel. Ses doigts et le bas de ses jambes ont été amputés. Après 487 jours et 22 opérations, elle a finalement pu quitter l'hôpital.

Pour épargner à d'autres personnes tant de souffrances évitables, elle a fondé, avec d'autres survivants de la septicémie, l'organisation à but non lucratif Sepsibel en 2023. Leur mission ? Sensibiliser le grand public à la septicémie, mais aussi les prestataires de soins de santé et les décideurs politiques.

Ilse Malfait : « Il est grand temps de sortir la septicémie de l'ombre dans notre pays. Car chaque heure compte si nous voulons sauver des vies. »

Ilse Malfait a recueilli son expérience dans le livre « Elk uur telt » (Chaque heure compte). « Son témoignage nous permet de mieux comprendre les effets de la septicémie sur une personne et son environnement. Il nous incite à travailler à l'élaboration d'une meilleure politique en matière de septicémie », déclare le professeur Erika Vlieghe.

Le livre est en vente au Standaard Uitgeverij.

Approche en Belgique

Le reportage a fait intervenir de nombreux spécialistes médicaux, tels que la virologue Prof Erika Vlieghe (UZA) et l'intensiviste Prof Jan De Waele (UZ Gent), tous deux membres du comité consultatif médical et infirmier de Sepsibel.

Le professeur Dr. Jan De Waele, président de la Société européenne de médecine intensive, s'est montré critique à l'égard de l'approche actuelle de notre pays en matière de sepsis. « Nous ne nous en sortons pas très bien du tout » , a-t-il déclaré.

En 2017, l'Organisation mondiale de la santé a exhorté les gouvernements à élaborer un plan de lutte contre la septicémie, et un certain nombre de pays européens disposent désormais d'un plan national. Mais pas la Belgique…

Appel : plan belge concret pour lutter contre le sepsis

Sepsibel appelle les décideurs politiques belges à travailler rapidement sur un plan national autour du sepsis. En tant que partenaire de l'association sans but lucratif, nous soutenons pleinement cet appel.

Ces dernières années, le nombre d'infections sanguines dans les hôpitaux belges a augmenté, selon le rapport de Sciensano. our inverser cette tendance, nous avons besoin d'un plan concret et solide pour lutter contre ces infections dans les soins de santé.

Selon nous, les éléments suivants méritent une place centrale dans un tel plan :

- Guidelines et détection précoce: mettre en œuvre les lignes directrices internationales concernant le sepsis, notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l'évaluation précoce, le diagnostique et pronostique de la septicémie, le traitement initial, l'intensification des soins, l'identification de la source d'infection, la surveillance précoce, l'information et le soutien aux patients et aux soignants, ainsi que la formation et l'éducation.

- Prévention: renforcement des équipes hospitalières de soutien en cas de sepsis, en mettant l'accent sur la détection précoce.

- Des données de qualité et Suivi : collecte obligatoire de données de qualité sur les sepsis et suivi précis de ces données, tant au niveau national qu'à l’échelle des hôpitaux, afin de procéder à des ajustements en temps utile, le cas échéant.

- Consultation : organisation d'une consultation avec tous les acteurs concernés sur les actions prioritaires dans la lutte contre les sepsis.

Les politiciens concluent un symposium réussi par un débat animé

Comment les décideurs politiques perçoivent-ils le déséquilibre croissant entre l'offre et la demande de soins de santé dans notre pays ? Cette question était au centre du débat politique lors de notre colloque de lundi dernier. Les hommes politiques présents étaient d'accord sur un point : nous devons ramener les soins préventifs et curatifs au même niveau politique. Quant à savoir à quel niveau, les avis divergeaient (ce qui n'est pas tout à fait inattendu...).

Bouffée d’air pour les soins. Le thème de notre symposium n'a pas été choisi par hasard.

L'équilibre entre l'offre et la demande dans notre système de soins de santé est rompu. Alors que la demande de soins ne cesse d'augmenter, tant en volume qu'en complexité, l'offre de soins stagne. Qui plus est, si l'on considère uniquement le nombre de prestataires de soins de santé au sein de cette offre, la tendance est même à la baisse. En d'autres termes, les prestataires de soins sont de moins en moins nombreux pour faire de plus en plus de choses.

Cette situation est évidemment préoccupante ; elle ne doit pas devenir catastrophique. Mais nous devons faire les bons choix dès aujourd'hui.

Nous avons d'abord demandé à trois experts de nous parler de ce que ces choix pourraient être.

- Jeroen Franssen, d'Agoria, a mis l'accent sur la nécessité d'une organisation différente de l'ensemble du marché du travail en Belgique. En effet, le secteur des soins de santé ne fonctionne pas en vase clos. Si nous voulons remédier à la pénurie de personnel dans notre secteur, nous devons également tenir compte des besoins des autres secteurs. C'est la seule façon de trouver des solutions durables. (Pour en savoir plus sur le programme Be The Change, cliquez ICI.)

- Katharine Mullock, de l'OCDE, a invité les décideurs politiques à accorder plus d'attention aux compétences qu'aux seuls ETP lorsqu'ils planifient l'offre de soins. Après tout, la demande de soins d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de demain. Pour répondre à cette future demande de soins, nous devons savoir combien de compétences seront nécessaires et lesquelles. (Pour en savoir plus sur le rapport de l'OCDE, cliquez ICI).

- Enfin, Johan Hellings, d'AZ Delta, a évoqué les solutions issues de la pratique. Il a cité le projet WeScan comme une solution possible à la pénurie de technologues en imagerie médicale et a expliqué comment l'UHasselt forme des ingénieurs en soins de santé pour aider à gérer les changements majeurs auxquels notre système de soins de santé sera bientôt confronté.

Visions politiques

C'était ensuite au tour des politiciens. Georges-Louis Bouchez (MR), Jan Bertels (Vooruit), Tineke Van hooland (Open Vld), Laurent Heyvaert (Écolo), Frieda Gijbels (N-VA) et Lieven Zwaenepoel (Groen) ont débattu des politiques dont notre système de soins de santé a besoin. Christophe Deborsu, le chef d’orchestre du jour, a mené le débat du bout de sa baguette d'une manière aussi légère qu'experte.

Le débat a fait apparaître d'importantes divergences de vues. Bien entendu, la discussion communautaire sur un système de soins de santé au niveau fédéral ou régional ne pouvait être laissée de côté.

Similitudes

En dépit de ces divergences, d'importants points communs sont apparus entre les parties. Par exemple, toutes les parties présentes se sont accordées sur la nécessité d'une coopération interdisciplinaire accrue dans le domaine des soins de santé et d'une plus grande utilisation de la technologie médicale comme outil pour mieux soutenir les prestataires de soins de santé et les patients.

Rapprocher la prévention et les soins

La « division » entre les soins préventifs et curatifs a également fait l'unanimité : la Belgique devrait se concentrer davantage sur la prévention, mais cela ne sera possible que si la responsabilité des soins préventifs et curatifs se situe au même niveau politique. Sur ce point, les avis divergent...

Intéressant à savoir ? Georges-Louis Bouchez, libéral dans l'âme, s'est prononcé en faveur d'un contrôle un peu plus étroit des pouvoirs publics en matière de soins de santé. « Après tout, nous parlons d'un secteur que nous finançons presque entièrement avec des fonds publics », a-t-il déclaré.

« Je suis un libéral dans l'âme, mais je pense néanmoins que le gouvernement pourrait facilement gérer nos soins de santé de manière un peu plus stricte. »

Le dîner de clôture qui a marqué notre 65ème anniversaire a été la cerise sur le gâteau d'un événement de qualité. Merci à tous ceux qui y ont participé et/ou qui ont voulu y être. Et en route pour 2024 !