Actualités et publications

Grâce à notre salle de presse, nous partageons régulièrement des mises à jour sur les technologies médicales, les évolutions politiques pertinentes et des publications intéressantes. Vous restez ainsi informé d’un secteur en constante évolution.

Le prestataire de soins de demain est une équipe… et les technologies médicales en font partie

Nous le savons tous : le secteur des soins de santé souffre actuellement d’une pénurie de personnel. S’il n’existe pas de solution miracle à ce problème, de nombreux petits gestes peuvent avoir un grand impact. Différents acteurs du secteur ont formulé des propositions en vue d’offrir un meilleur accompagnement aux prestataires de soins de santé et de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande. Le dénominateur commun de ces propositions ? Le recours ciblé aux technologies médicales.

« Nombre de prestataires de soins jettent aujourd’hui l’éponge, car ils n’ont pas suffisamment de temps pour soigner effectivement de leurs patients. L’utilisation ciblée des technologies médicales peut changer la donne. »

Marnix Denys, managing director de beMedTech

La demande de soins de santé augmente d’année en année en Belgique, tant en volume qu’en complexité. La fédération sectorielle Agoria a calculé que nous aurons besoin de pas moins de 106 000 (!) prestataires de soins supplémentaires si nous voulons répondre de manière qualitative à la demande accrue de soins dans notre pays à l’horizon 2030. Un constat alarmant, alors que de nombreux postes restent vacants dans le secteur des soins de santé à ce jour…

En quoi les technologies médicales peuvent-elles aider les prestataires de soins à faire face à cette demande croissante ? Des parties prenantes issues de divers milieux se sont penchées sur cette question à l’occasion de notre table ronde intitulée « Le paysage des soins de santé en déséquilibre ». Ces acteurs de terrain se sont attardés à la fois sur l’offre et sur la demande en matière de soins. Il est, en effet, essentiel de travailler sur les deux fronts si l’on veut s’attaquer de manière structurelle à la pénurie de personnel dans le secteur des soins.

Renforcer l’offre de soins : attractivité, précision et intégration

En Belgique, nous comptons aujourd’hui plus de prestataires de soins qui partent à la retraite (« exode naturel ») que de nouveaux qui entrent en service. Les professionnels de la santé sont également de plus en plus nombreux à quitter le secteur prématurément, (bien) avant leur retraite. Ce problème semble se poser dès la phase de formation.

« De plus en plus d’étudiants en soins infirmiers abandonnent avant même d’accéder effectivement à la profession. »

Robin Decoster, haute école Odisee

Pour inverser cette tendance et renforcer notre offre de soins, les participants à la table ronde souhaitent utiliser les technologies médicales à trois fins.

- Attractivité : les technologies médicales peuvent décharger les prestataires de tâches répétitives (p. ex. monitoring et enregistrement), ce qui leur laisse plus de temps pour s’occuper effectivement des patients. Le recours plus fréquent à la technologie peut également contribuer à attirer de nouveaux profils dans le secteur des soins de santé.

- Précision : diverses technologies médicales aident à accroître la précision dans le secteur des soins de santé. Les opérations deviennent moins invasives et nécessitent, de ce fait, moins de personnel. Dans ce contexte, une collaboration encore plus étroite est de mise entre les membres du personnel médical et technique. Ce point doit aussi être abordé dès le stade de la formation.

« Le prestataire de soins de demain est une équipe. »

Brecht Cardoen, KU Leuven en Vlerick Business School

- Intégration : la complexité croissante des soins accentue sans cesse l’importance de mettre en place une approche intégrée. Les technologies médicales peuvent aider les prestataires à collaborer à travers les disciplines et même à travers les organisations. Pour donner un véritable élan aux soins intégrés dans notre pays, nous devons toutefois en repenser le financement : nous devons valoriser les résultats des soins plutôt que l’acte en tant que tel.

Move people, not knowledge : l’IRM à distance

Un des exemples abordés au cours de la table ronde est le projet WeScan : un patient peut passer une IRM sur le campus Sint-Augustinus des GZA Ziekenhuizen d’Anvers, tandis que l’examen est réalisé à distance par un technologue en imagerie médicale (une profession précisément en pénurie) de l’AZ Delta, à Roulers. Cet accompagnement s’effectue via un cockpit virtuel conçu par Siemens Healthineers.

Cet exemple illustre bien de quelle manière les technologies médicales peuvent contribuer à résoudre le problème croissant d’effectif dans le secteur des soins de santé. Cliquez ici pour en savoir plus sur le projet.

Modérer la demande de soins : dépistage et rôle du patient

Selon les membres de la table ronde, les technologies médicales peuvent également aider à réduire la demande croissante de soins de santé. Les participants épinglent deux éléments essentiels : le dépistage et le rôle actif du patient.

- Dépistage : étant donné qu’il existe toujours plus de possibilités thérapeutiques, il est de plus en plus important de détecter les pathologies rapidement. Plus le dépistage est précoce, plus le traitement a des chances de réussir et moins le patient a besoin de soins par la suite. L’utilisation des technologies médicales aux fins de dépistage contribue donc à alléger la pression qui pèse sur le système de soins de santé.

- Rôle actif du patient : les soins chroniques se composent d’une multitude d’actes récurrents. Grâce aux technologies médicales, les patients (et leur aidant proche) qui le souhaitent peuvent assurer eux-mêmes le suivi de certaines de ces tâches. Cela permet d’intégrer les soins de manière plus flexible à leur quotidien et de soulager le personnel soignant qui s’occupe d’eux.

Vous souhaitez connaître les propositions concrètes formulées par les participants lors de la table ronde ? Cliquez ici pour télécharger le rapport complet.

Les technologies au service des soins de demain

La table ronde « Le paysage des soins de santé en déséquilibre » est la troisième et dernière d’une série d’événements organisés par beMedTech sur le thème « Les technologies au service des soins de demain ». D’autres tables rondes avaient eu lieu sur le rôle des technologies médicales en tant que game-changers du secteur des soins de santé, ainsi que sur l’utilisation des technologies médicales pour les personnes atteintes de maladies chroniques.

Digisphère de la santé : de la « santé numérique » au « numérique dans la santé » ?

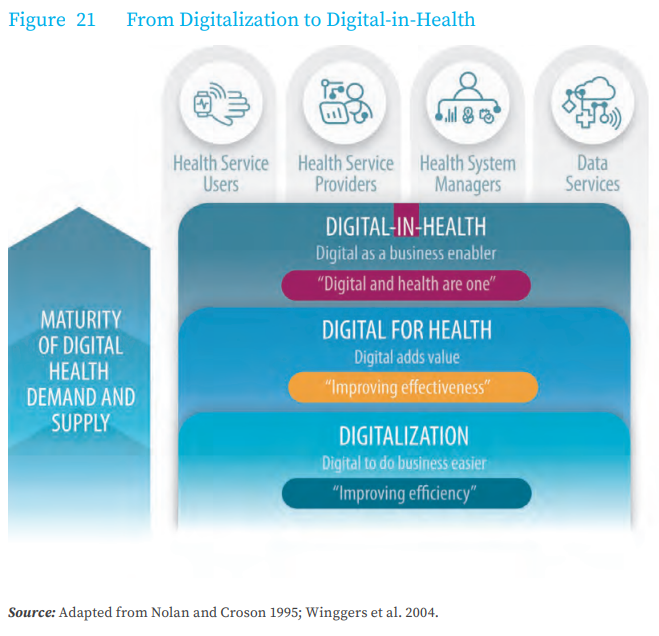

La digital health est aujourd’hui souvent considérée comme un domaine distinct des soins de santé. Mais cette démarcation deviendra bientôt obsolète, prédit le Groupe de la Banque mondiale. Dans un rapport volumineux, il explique comment la santé numérique deviendra de plus en plus le numérique dans la santé, en tant que thème transversal présent dans tous les domaines des soins. Nous résumons les grandes lignes de l’évolution vers une telle « sphère numérique de la santé ».

Dans son rapport Digital-in-health. Unlocking the value for everyone (août 2023), le Groupe de la Banque mondiale décrit comment les systèmes de santé peuvent accélérer l'évolution de la santé numérique en tant que domaine distinct vers le numérique dans la santé en tant que thème transversal. Ce faisant, il parle également de la « digisphère de la santé », en tant que centre national où toutes les données et les technologies numériques liées aux soins dans un pays sont réunies.

Mais qu'entend-on concrètement par « numérique dans la santé » ? Et que peut-on attendre d'une digisphère de la santé ? Résumons cela.

Digisphère de la santé ?

Partout dans le monde, les pays s'efforcent de rendre les processus de soins de santé plus efficaces, d'améliorer la qualité des soins et d'aider les patients de manière plus personnelle.

L'utilisation de la technologie est une constante dans ce domaine. Non pas en tant que force motrice, mais en tant que levier crucial pour soutenir, accélérer et étayer les diverses transformations dans les soins de santé.

Étant donné que les changements majeurs dans les soins de santé concernent presque toujours plusieurs domaines, il est important de garder une vue d'ensemble. Et c'est là qu'une sphère de santé numérique a un rôle crucial à jouer : elle rassemble efficacement la multitude de données de santé dans un pays, les systèmes d'information utilisés pour gérer ces données et les technologies numériques utilisées pour les collecter, et veille à ce que tous les éléments puissent fonctionner ensemble. De cette manière, la transformation peut se faire de manière intégrée.

Le numérique dans la santé ?

Plus les soins de santé deviendront "numériques", moins les technologies seront visibles. L'utilisation de la technologie sera de plus en plus intégrée dans le tissu des systèmes de soins de santé et ne sera donc plus perçue comme quelque chose de distinct.

Le groupe de la Banque mondiale fait notamment la comparaison avec le secteur bancaire : presque toutes les transactions financières ont aujourd'hui une composante numérique sans que l'on parle toujours de banque numérique. Il en sera bientôt de même pour les soins de santé.

Le groupe de la Banque mondiale divise le processus de maturation numérique des soins de santé en trois phases : de la numérisation au numérique pour les soins de santé et au numérique dans les soins de santé.

(plus d'informations sous l'image)

Assez de théorie, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Examinons les trois phases plus en détail.

- Numérisation : efficacité des processus

L'accent est mis sur la création de systèmes d'information sur la santé, la connexion des établissements de soins de santé et la collecte de données numériques auprès des prestataires de soins de santé afin qu'ils puissent les utiliser pour établir des rapports à l'intention des gestionnaires de soins de santé et à des fins de remboursement.

Il s'agit de numériser les processus existants, et non de les modifier pour améliorer les soins de santé.

À ce stade, la demande et l'offre de santé numérique sont rudimentaires et le gouvernement n'y accorde que peu d'attention. La numérisation est principalement considérée comme un coût, et peu d'attention est accordée à sa valeur ajoutée potentielle. - Le numérique au service de la santé : des solutions de santé numérique isolées

Outre l'efficience, l'accent est mis sur l'intégration et l'efficacité des processus cliniques et administratifs.

Les données et la technologie font progressivement partie de la pratique quotidienne et constituent une base pour la transformation de la prestation, du financement et de la politique des soins de santé.

Comme la numérisation comprend également la transformation des processus sous-jacents, les coûts augmentent. Reconnaissant sa valeur ajoutée potentielle en termes de qualité, de portée et d'échelle, la demande de solutions technologiques augmente.

De nombreux pays en sont actuellement à ce stade. - Santé numérique : symbiose de la numérisation et des soins de santé (systèmes)

L'utilisation des données et de la technologie numérique est pleinement intégrée au système de santé, dans le cadre d'une approche holistique. Elles constituent un élément essentiel de la fourniture et de la gestion de soins centrés sur la personne.

De nouvelles modalités de prestation et d'achèvement des soins apparaissent. Les systèmes de santé déploient des écosystèmes numériques efficaces et essentiels pour améliorer la qualité des soins et leur centrage sur la personne. Les modèles et processus de prestation de services peuvent être facilement adaptés en fonction de l'évolution des besoins en matière de soins et répondre de manière résiliente aux situations d'urgence.

La stratégie numérique ne peut plus être séparée de la stratégie globale en matière de soins de santé, elle en constitue un fondement essentiel.

La demande a considérablement augmenté, ce qui a stimulé l'offre de solutions numériques plus avancées.

Approche holistique

La santé numérique à part entière ne repose plus sur un système de soins de santé et une offre de soins de santé, mais sur le patient, le citoyen, en tant que « client final » : de quoi les patients, les citoyens, ont-ils besoin pour surveiller et gérer leur santé de manière optimale et comment pouvons-nous les aider à le faire ?

En d'autres termes, l'évolution vers la santé numérique est inextricablement liée au passage à une approche holistique de la santé, centrée sur la personne. Les modes de vie sains, la prévention, la santé publique et les soins de santé font partie d'un même continuum, fragmenté mais en même temps connecté.

Les digital medtechs, un levier pour le modèle value-based healthcare

Plus on peut en faire dans le domaine de la santé, plus on peut dépenser pour les soins. Pensez, par exemple, au « coût » des nouvelles options thérapeutiques ou du suivi continu des personnes atteintes de maladies chroniques. En d’autres termes, l’arrivée des nouvelles technologies médicales numériques ne se traduit pas forcément par des économies. Au contraire. Mais ce n’est évidemment pas une raison pour freiner l’innovation numérique dans les soins de santé.

Viser juste

Le terme « coût » a bien souvent une connotation négative. Il s’agit pourtant d’investissements qui créent une valeur ajoutée en termes de santé et de qualité de vie. Une société se doit d’agir en ce sens.

Le défi consiste à organiser les soins de santé de manière à ce qu’ils restent abordables, tant pour les citoyens et les patients que pour la société.

La solution réside en grande partie dans... cette même innovation numérique. En effet, si les technologies médicales numériques laissent entrevoir de nouvelles options de traitement et de suivi, avec les « coûts » afférents, elles offrent également une excellente occasion de mettre en place un système de soins de santé qui vise plus juste, et par conséquent de générer plus d’impact par euro investi dans les soins de santé. De quoi aller de l’avant, même à budgets de soins de santé constants.

L’impact est un point sensible de notre système de soins de santé actuel. Nous n’avons pas suffisamment de visibilité sur l’impact qu’ont les soins de santé aujourd’hui, ce qui oblige les décideurs politiques à naviguer à vue.

L’impact est un point sensible de notre système de soins de santé actuel. Pas nécessairement parce qu’il est trop faible, mais parce que nous ne connaissons pas et ne mesurons pas suffisamment l’impact de nos soins aujourd’hui.

Au cours des derniers mois et des dernières années, nous avons pris plusieurs mesures pour mettre davantage l’accent sur le résultat et la qualité des soins, plutôt que sur la quantité. Quelques exemples :

- le programme « pay for performance » (P4P) pour les hôpitaux ;

- le financement forfaitaire de diverses formes de soins à basse variabilité dans les hôpitaux ;

- l’accent mis sur le suivi proactif des patients dans le cadre de l’élaboration du New Deal pour les médecins généralistes ;

- le projet de travailler avec un cadre pluriannuel pour les objectifs en matière de soins de santé.

Autant d’initiatives positives. Mais il manque encore une composante clé pour que nous puissions en tirer vraiment parti : un système permettant de collecter, d’analyser, d’interpréter et de relier les données pertinentes de manière structurelle.

D’un projet ambitieux à un objectif mesurable ?

Tant que nous ne pourrons pas comparer les coûts des soins à la valeur créée (*), nous ne pourrons pas objectiver ni améliorer l’impact des mesures. Le modèle value-based healthcare restera alors un projet ambitieux, pas un objectif mesurable.

Les digital medtechs constituent un élément clé pour changer la donne.

Les technologies médicales numériques offrent une occasion unique de mesurer, de mettre en corrélation et d’interpréter les données cliniques et les patient reported outcome & experience measures (PROM et PREM). Pensez aux applications mobiles qui enregistrent un large éventail de données, aux thérapies numériques basées sur la surveillance constante des paramètres ou encore aux puissantes solutions d’IA qui centralisent différentes données et facilitent leur interprétation.

Plus de valeur

Les digital medtechs permettent ainsi aux décideurs politiques de se faire une meilleure idée de l’effet de leurs mesures et de générer plus de valeur avec le même budget. Les prestataires de soins de santé peuvent, quant à eux, collaborer plus efficacement et personnaliser encore davantage les soins prodigués à leurs patients, sans que le temps ou le lieu constituent un obstacle.

Voilà ce qu’est la valeur².

La qualité plutôt que la quantité

Bien qu’il existe différentes définitions du modèle value-based healthcare, toutes s’articulent autour du principe suivant : ce modèle récompense les prestataires et les établissements de soins en fonction des résultats des soins qu’ils prodiguent aux patients, plutôt qu’en fonction de la quantité de soins fournis. Pour déterminer la valeur réelle ou la valeur des soins, on confronte les résultats des soins au coût de la prestation de ces soins.

(*) La valeur des soins comprend plusieurs aspects : les avantages cliniques, les progrès du point de vue du patient, les améliorations organisationnelles, l’impact sur l’économie de la santé...

Une campagne de sensibilisation à la dénutrition

La dénutrition est souvent sous-estimée dans le secteur des soins de santé. Elle affecte pourtant le pronostic des patients en termes de résultats cliniques et de qualité de vie. Avec 48 autres acteurs belges, nous nous engageons dans la Semaine de sensibilisation à la dénutrition, qui se tiendra du 6 au 12 novembre.

Fadoua Amraoui, conseillère pour, entre autres, le secteur de la nutrition médicale chez beMedTech : « Une nutrition optimale ne suffit généralement pas pour guérir un patient, mais constitue un facteur décisif pour le succès de nombreux traitements. En tant que fédération représentant les entreprises de nutrition médicale, nous estimons qu’il est important de soutenir cette campagne. »

Ce n’est pas anodin

La dénutrition dans les soins de santé est souvent associée à la vieillesse. C’est vrai : le risque de dénutrition augmente avec l’âge, mais de nombreux patients plus jeunes y font également face.

Et ce n’est pas anodin. La dénutrition engage le pronostic des patients à plusieurs niveaux : le risque de complications augmente, les patients contractent plus facilement des infections, les thérapies fonctionnent moins bien, les traitements prennent plus de temps, le risque de mortalité augmente, etc. En d’autres termes, l’impact négatif sur les patients concernés et leur entourage est considérable.

(lire la suite sous la vidéo, vidéo en néerlandais)

Le secteur des soins de santé et le système de santé en pâtissent également. La dénutrition occasionne des soins sous-optimaux, ce qui se traduit par des résultats de moindre qualité et des coûts plus élevés pour la société.

Evidence-based

Heureusement, l'appel en faveur d'une "alimentation comme élément essentiel d'une bonne prise en charge" s'est fait plus pressant ces dernières années. La dénutrition fait également l'objet d'un plus grand nombre d'études scientifiques dans le domaine des soins de santé, qui fournissent aux décideurs politiques des outils pour des actions evidence-based.

En vue de sensibiliser encore les patients, leur entourage, les prestataires de soins de santé et les décideurs politiques, les 49 partenaires publics et privés de l’alliance belge ONCA lancent aujourd’hui la « Semaine de sensibilisation à la dénutrition ». ONCA est l’acronyme de Optimal Nutritional Care for All.

Prof. André Van Gossum : « En raison du culte que la société voue à la minceur, la dénutrition est souvent détectée et prise en charge trop tard. »

Le professeur en gastroentérologie André Van Gossum est coordinateur de l’ONCA en Belgique : « La société voue un culte à la minceur. La dénutrition est donc souvent remarquée et prise en charge trop tard. La problématique reçoit de plus en plus d’attention en Belgique, mais il reste du chemin à parcourir. C’est pour cette raison que nous lançons cette campagne. »

L’ONCA est une campagne européenne coordonnée par la fondation multipartite European Nutrition for Health Alliance (ENHA). La Semaine de sensibilisation à la dénutrition aura lieu cette année dans plus de 15 pays européens.

La restauration rapide peut-elle être parfois justifiée ?

Une « alimentation saine » ne représente pas la même chose pour une personne en bonne santé et pour une personne malade. Les aliments que nous qualifions de mauvais dans un contexte normal, ne le sont parfois plus du tout dans le contexte des soins.

Le professeur Elisabeth De Waele (VUB) a donné un exemple retentissant à Universiteit van Vlaanderen en 2019 : pour de nombreux patients malades, les hamburgers et autres produits de fast-food constituent souvent une meilleure alternative qu’une salade avec des tomates.

S’agit-il d’un appel à la promotion de la restauration rapide ? Bien sûr que non. Mais cette remarque montre qu’il est essentiel de comprendre la thérapie nutritionnelle pour adapter l’alimentation des patients à leurs besoins réels.

Regardez la présentation complète du professeur De Waele ci-dessus ou via ce lien (vidéo en néerlandais).

Pour en savoir plus sur le rôle de beMedTech dans l'Alliance belge ONCA, vous pouvez nous contacter ici.

Bouffée d'air pour les soins - beMedTech mémorandum 2024

Ce mémorandum « De l’oxygène pour les soins » présente des recommandations politiques pour optimiser l’utilisation des technologies médicales dans le système de santé belge. Il vise à renforcer l’efficacité, l’accessibilité et l’innovation, et propose des pistes concrètes aux décideurs pour construire un système de soins durable et orienté vers l’avenir.

Notre système de santé est mis sous pression. Avec le vieillissement de la population, la demande de soins ne cesse de croître. En même temps, l'offre de soins stagne: les prestataires de soins de santé sont moins nombreux à rejoindre le secteur qu'à partir à la retraite, et le budget n'augmente pas non plus au même rythme que la demande de soins de santé. Les solutions miracles n'existent malheureusement pas. Le seul remède est de travailler dur et intelligemment, et sur deux fronts.

Deux fronts

En ce qui concerne l'offre de soins, nous devons apprendre à fournir des soins plus nombreux et de meilleure qualité avec la même capacité. Cependant, il est hors de question d'exiger encore plus de nos prestataires de soins de santé ; ils puisent déjà dans leurs dernières forces. Le défi consiste à soutenir les prestataires de soins de santé de manière à ce qu'ils puissent prendre plus de décisions et de meilleures décisions, suivre plus de patients, etc. dans le même laps de temps et avec le même effort.

Il reste également beaucoup de travail à effectuer de l'autre côté de la balance : la demande de soins. La situation de départ est claire: mieux vaut prévenir que guérir. En d'autres termes, nous devons faire en sorte que la demande de soins diminue, ou du moins qu'elle augmente moins rapidement. Par exemple, en se concentrant beaucoup plus qu'aujourd'hui sur les soins préventifs et proactifs. Sur le dépistage et la détection précoce. Sur l'accompagnement des personnes dans la prise en charge de leur santé. Etc.

La technologie seule ne suffit pas

Sur ces deux fronts, les technologies médicales peuvent jouer un rôle crucial. Et ce, pour tous les acteurs concernés. Ils peuvent ainsi aider les citoyens, les patients, à mieux prendre en charge leur santé. Ils peuvent aider les prestataires de soins de santé à mieux soigner un plus grand nombre de patients avec le même effort. Ils peuvent également aider les décideurs politiques à améliorer la santé et la qualité de vie des citoyens avec les mêmes ressources.

Toutefois, les technologies médicales ne suffiront pas à elles seules. Car, quelle que soit la valeur ajoutée d'un outil, il ne peut prouver son utilité que si nous l’utilisons correctement.

Avec notre mémorandum « Bouffée d’air pour les soins. La technologie médicale comme compagnon de route pour les patients, les soignants et la politique », nous nous adressons aux décideurs politiques et aux autres acteurs du secteur des soins de santé. Car ce n'est que par la collaboration que nous parviendrons à une intégration durable de la technologie médicale dans les soins de santé belges.

Construire ensemble la medtech valley : coup d'envoi réussi !

Comment faire en sorte que les technologies médicales prometteuses percent plus rapidement dans notre pays ? C'est autour de cette question que nous avons réuni 130 "défenseurs de l'innovation" à Vilvorde au début du mois d'octobre. Nous l'avons fait en collaboration avec les clusters régionaux BioWin, lifetech.brussels et Medvia et avec le soutien d'autres acteurs clés du secteur belge des soins de santé.

C'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs expérimentés reconnaiteront : vous avez une idée fantastique et vous pensez qu'une fois que vous aurez réussi à la transformer en une technologie médicale tangible, le reste suivra automatiquement. Malheureusement, rien n'est plus faux.

Aussi prometteuses soient-elles, de nombreuses technologies médicales belges ne parviennent pas, ou très difficilement, à s'imposer dans la pratique. Et à y faire ce pour quoi elles ont été conçues : faire la différence pour les patients et les prestataires de soins de santé.

Occasions manquées

Si la technologie n'arrive pas à s'imposer sur le marché, c'estavant tout regrettable pour les entrepreneurs et les entreprises concernés. Mais c'est aussi une occasion manquée pour les patients et les prestataires de soins de santé qui auraient pu être aidés avec la technologie en question. Et pour les autorités qui voient L'innovation dans les soins de santé évoluer moins vite que possible

Les raisons de ce passage difficile à la pratique sont nombreuses. Elles concernent les mécanismes de financement, l'organisation de nos soins, les défis liés à l’implémentation l'évaluation de la valeur ajoutée des solutions, l'implication des patients et des soignants dans le développement des solutions, et j'en passe.

Trajet commun

La complexité et l'imbrication des facteurs font que les solutions structurelles passent nécessairement par la collaboration. Entre les entreprises de technologies médicales elles-mêmes. Et entre le secteur des technologies médicales et les autres parties prenantes : autorités, prestataires et organisations de soins de santé, patients, compagnies d'assurance maladie, etc.

C'est à partir de ce constat qu'est née l'idée d'unir les forces de beMedTech avec les clusters régionaux BioWin, lifetech.brussels et Medvia. Agoria, Voka Health Community, imec.istart et Covartim ont également rejoint l'initiative.

Marnix Denys: « Pour pourvoir se développer durablement Une connaissance et des contact au niveau politiques sont nécessaires. »

Marnix Denys, directeur général de beMedTech : "De nombreuses organisations aident les entreprises à se développer. Nous aidons principalement les entreprises sur le plan des aspects politiques. Ces deux mondes peuvent sembler distincts, mais ce n'est pas du tout le cas. Une croissance durable nécessite des connaissances et des contacts au niveau politique. Avec cette initiative, nous réunissons ces deux facettes".

Le 3 octobre 2023, le coup d'envoi a été donné à Living Tomorrow avec pas moins de 130 défenseurs de l'innovation issus de différentes entreprises. Au programme du jour, home market success, les formes actuelles de financement des technologies médicales en Belgique et les défis qu'elles posent, les expériences récentes des entreprises qui ont demandé un financement, un regard sur nos pays voisins...

En route pour la medtech valley

Un premier workshop est prévu le 23 novembre 2023. Les participants y examineront ensemble les solutions possibles pour accélérer la percée de technologies médicales prometteuses dans notre pays. Un deuxième workshop suivra le 12 décembre 2023.

Nous transformerons ensuite les résultats de ces deux workshop en un livre blanc contenant des recommandations politiques. L'objectif : collaborer avec toutes les parties prenantes pour créer une medtech valley dans notre pays, qui profitera aux patients, aux prestataires de soins de santé, aux entreprises et aux citoyens belges.

Deux options pour la Belgique : le numéro un ou la lanterne rouge

L'une des histoires vécues abordées le 3 octobre était celle de Byteflies. Hans Danneels, cofondateur et co-PDG, nous a parlé de son expérience avec l’implémentation des solutions de surveillance à domicile de Byteflies.

Une citation que nous aimerions souligner ici : "Si la Belgique n'est pas le premier pays, elle sera le dernier".

Petite et complexe

La Belgique est un marché si petit avec un système si complexe que si les entreprises ne parviennent pas à y introduire rapidement leur technologie, elles se tournent vers d'autres pays où les marchés sont plus vastes et/ou les réglementations plus simples.

Étant donné que la Belgique obtient un « mauvais » score sur ces deux points, elle ne devient pas le numéro deux du classement. Nous devenons en revanche "dernier". Et c'est là que les prestataires de soins de santé et les patients sont finalement perdants.

"Bien sûr, nous ne pouvons pas faire grand-chose en ce qui concerne la taille de notre marché", a déclaré M. Danneels. "Mais nous pouvons contrôler les réglementations. Ce n'est qu'en rendant les choses aussi claires et simples que possible pour les entreprises que nous pourrons continuer à apporter rapidement des technologies médicales précieuses aux patients belges.

Restriction de l'utilisation des PFAS : fin de la consultation publique européenne

Plus de 4 400 organisations, entreprises et particuliers ont soumis collectivement plus de 5 600 commentaires sur l'interdiction de l'utilisation des PFAS dans l'Espace économique européen. L'Agence européenne des produits chimiques va maintenant analyser tous les commentaires et inclure des arguments fondés sur des preuves dans son avis final à la Commission européenne.

La consultation publique sur la proposition visant à restreindre fortement l'utilisation des PFAS dans l'Espace économique européen (l'UE et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) s'est déroulée du 22 mars au 25 septembre 2023.

Le comité d'évaluation des risques et le comité d'analyse socio-économique de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) analysent actuellement tous les commentaires et formulent leurs avis à l'intention de la Commission européenne d'ici la fin de l'année. Un nouveau cycle de consultation publique sur la proposition de restriction actualisée est prévu pour le début de l'année 2024.

Interdiction avec exceptions

L'initiative visant à restreindre (sévèrement) l'utilisation des PFAS en Europe découle de l'inquiétude suscitée par l'impact des PFAS sur les êtres humains, les animaux et l'environnement. L'objectif est d'interdire l'utilisation des PFAS tout en prévoyant certaines exceptions.

Une exception devrait notamment être prévue pour les dispositifs médicaux. En effet, certains types de PFAS pour lesquels il n'existe pas toujours d'alternative sont essentiels à la production de dispositifs médicaux.

Une interdiction générale des PFAS pourrait compromettre la disponibilité des dispositifs médicaux et donc les soins pour de nombreux patients en Europe.

Une interdiction générale pourrait compromettre la disponibilité des dispositifs médicaux et donc les soins prodigués à de nombreux patients en Europe. En outre, de nombreux cas concernent des types stables de PFAS qui ne présentent aucun danger pour l'homme et l'environnement.

Autorités belges

Nos organisations faîtières européennes MedTech Europe et Euromcontact ont soumis à l'ECHA la demande d'autoriser l'utilisation des PFAS pour la production de dispositifs médicaux. Les deux organisations sont également, avec nous, en contact avec les autorités belges compétentes pour assurer le suivi de la législation belge en la matière.

Nous tiendrons nos membres informés de l'évolution de ce dossier. Les entreprises ou autres parties prenantes qui ont des questions peuvent toujours nous contacter à l'adresse info@bemedtech.be.

26 sociétés signent la mise à jour de la charte DIV

26 entreprises ont signé la charte mise à jour sur les diagnostics in vitro (DIV) de beMedTech. Cela confirme leur engagement à fournir des tests de haute qualité aux patients. Les Commissions de biologie clinique et d'anatomie pathologique ainsi que le Collège belge de génétique humaine et maladies rares ont collaboré au projet et ont approuvé la charte mise à jour.

Première version en 2016

En 2016, nous avons publié la toute première version de la charte DIV en réponse aux nombreuses questions des laboratoires. Aujourd'hui, la charte a été révisée. Cette nouvelle version a eu droit à un petit coup de fraicheur et de même, elle est adaptée à tous les laboratoires médicaux (laboratoires de biologie clinique et d'anatomie pathologique ainsi que les centres de génétique humaine).

Lieselot De Vos (beMedTech) : « Ensemble, nous luttons pour des soins de santé durables et une meilleure qualité de vie pour les patients ».

« Cette nouvelle charte voit le jour grâce à notre engagement continu à investir dans les DIV, garantissant ainsi des produits et services de haute qualité », a déclaré Lieselot De Vos, conseillère en DIV chez beMedTech. « Il est important que toute la chaîne soit garantie, de la phase de développement et de production jusqu'à la distribution et à la réalisation des tests dans les laboratoires. Avec cette charte, les entreprises et les laboratoires collaborent pour s'adapter aux évolutions réglementaires et environnementales ».

Le DIV joue un rôle essentiel dans le processus décisionnel des médecins. Ils sont l'un des principaux outils dans le domaine de la santé pour la prévention, le diagnostic (précoce), le pronostic, la détermination de la thérapie appropriée et la surveillance.

Les analyses menées dans les laboratoires médicaux comprennent la biologie clinique, l’anatomie pathologique et les analyses génétiques.

60 à 70 % de toutes les décisions médicales sont basées sur les résultats d’analyses de laboratoire effectués à l'aide des DIV.

Entre la législation européenne, les normes internationales et l’évolution rapide des technologies, il est parfois difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi, en 2016, la première version de la charte entre les laboratoires médicaux et l'industrie du DIV a été publiée. L'objectif était de répondre aux nombreuses questions des laboratoires. Cette charte résultait de consultations intensives entre l'industrie du DIV, les autorités et les biologistes cliniciens en Belgique.

Cependant, le secteur de la santé évolue constamment : de nouvelles lois sont promulguées, les connaissances évoluent, les technologies s'améliorent... Après sept ans, il était donc temps de mettre à jour la charte DIV.

Partenariat durable

Le but de la charte révisée demeure le même : établir un partenariat durable entre les laboratoires médicaux (en biologie clinique et anatomie pathologique) et les centres génétiques d'une part, et l'industrie du DIV d'autre part. La base d'une telle relation durable est une compréhension mutuelle des besoins et des obligations, ainsi que l'utilisation sûre et efficace des dispositifs.

Les 26 entreprises qui ont souscrit à la charte révisée s'engagent à soutenir les laboratoires médicaux face aux exigences légales et dans leurs efforts en matière de qualité. Cela se fait à travers dix éléments concrets énumérés dans la charte, notamment le respect rigoureux de la législation et de la réglementation, la fourniture d'une formation adéquate au personnel technique et la protection des données personnelles.

IRM à distance : « La technologie existe, il ne reste qu’à bien la mettre en pratique »

Cette année encore, les hôpitaux AZ Delta et GZA Ziekenhuizen lanceront un projet pilote remarquable dans notre pays : à l'aide d'un logiciel de Siemens Healthineers, des technologues en imagerie médicale d'un hôpital effectueront des examens IRM sur des patients passant sous le scanner de l'autre hôpital. « Cela permet de pallier les pénuries de personnel médical, d’offrir de nouvelles possibilités de formation et d’améliorer la qualité des soins de santé », affirme avec conviction Maarten Clinckaert de Siemens Healthineers.

Maarten Clinckaert (Siemens Healthineers) : « syngo Virtual Cockpit est un logiciel qui permet de contrôler jusqu’à trois scanners IRM à distance. L’examen peut ainsi être réalisé depuis n’importe quel endroit et plus nécessairement à partir de la console située à côté du scanner. »

Métier en pénurie

Une même personne pourrait donc réaliser plusieurs IRM, sans avoir à se déplacer d’un campus à l’autre. Voilà qui permettrait de faire face au manque de personnel. « L’imagerie médicale est un métier en pénurie », admet Maarten Clinckaert.

« Les hôpitaux sont parfois contraints de débrancher leurs scanners, car ils n’ont pas assez de personnel pour les faire fonctionner. Avec des temps d’attente encore plus longs à la clé. »

« Et ce n’est pas près de s’améliorer : la demande de scanners augmente partout dans le monde, mais l’offre ne suit pas. Les hôpitaux sont parfois contraints de débrancher leurs scanners, car ils n’ont pas assez de personnel pour les faire fonctionner. Avec des temps d’attente encore plus longs à la clé. »

Shopping IRM

Évoquons également le phénomène de « shopping IRM » : les patients prennent un rendez-vous pour un scanner, puis tentent d’obtenir un service plus rapide dans un autre hôpital. Lorsqu’ils y parviennent, ils « oublient » souvent d’annuler leur premier rendez-vous.

Maarten Clinckaert : « Avec syngo Virtual Cockpit, le lieu où est pratiqué l’examen et où se trouve le patient n’a plus d’importance. Grâce aux caméras placées dans la salle d’imagerie et sur la pompe de contraste, le technologue en imagerie médicale, appelé “pilote”, garde à tout moment une vue sur l’appareil et l’injection du produit de contraste. »

« L’opérateur peut partager son écran et demander l’avis d’un médecin. Le patient n’est évidemment pas livré à lui-même. Un “patient manager” (technologue médical ou infirmier) reste à ses côtés pendant toute la durée de l’examen, afin de le mettre à l’aise et de veiller au bon déroulement du scanner. »

Fondement scientifique

AZ Delta, en collaboration avec UZA, a été le premier hôpital de notre pays à adopter la solution. Les hôpitaux GZA les rejoignent à présent. À AZ Delta, tout se passe en étroite collaboration avec le centre d'apprentissage et d'innovation RADar, qui est responsable de la base scientifique.

AZ Delta : former le personnel en continu

Dr Kristof De Smet, chef du service de radiologie : « L’AZ Delta possède trois scanners IRM sur ses deux campus de Roulers. Grâce au cockpit virtuel, nous commandons désormais ces appareils de manière centralisée, depuis le campus principal. Nous réalisons au maximum deux examens en même temps, jamais trois. »

« Le technologue en imagerie médicale est toujours accompagné d’une personne en formation. C’était pour nous la principale raison d’acquérir le système : les collaborateurs bénéficient d’une formation continue et peuvent ainsi effectuer des examens de plus en plus complexes, tels que l’IRM cardiaque. Nous optimisons ainsi le niveau de connaissances de notre personnel. »

« Nous n’utilisons donc pas ce cockpit virtuel pour économiser sur le personnel », insiste le Dr De Smet. « Il y a toujours un technologue en imagerie médicale auprès du patient et dans le cockpit. Tout le monde alterne entre les deux tâches, afin de ne pas perdre le contact avec la pratique du scanner. »

« Nous avons également revu la planification : il n’est plus nécessaire de changer de rôle toutes les cinq minutes. Le fait que les collaborateurs puissent se concentrer pleinement et plus longuement sur une seule tâche apporte une vraie valeur ajoutée, tant pour l’expérience client que pour la qualité de l’imagerie. »

La planification, un gage de sécurité

N’est-il pas risqué de réaliser plusieurs examens en même temps ? « C’est une bonne question », tempère Maarten Clinckaert. « La réponse réside dans la planification. L’IRM diffère totalement d’un examen tomodensitométrique (CT). Le CT présente un temps d’acquisition (temps nécessaire pour obtenir les images) plutôt court. Pour l’IRM, il faut compter plusieurs minutes, voire une demi-heure par séquence. »

« Il faut donc bien planifier. Veillez à ce que les examens que vous pratiquez simultanément en tant que pilote soient compatibles. Évitez, par exemple, de combiner deux IRM cardiaques, car le scanner du cœur est très exigeant. Une bonne gestion du planning vous permettra de proposer une qualité de service équivalente, parfois même supérieure. »

Concilier l’offre et la demande

Si le scanner à distance se pratique déjà entre les différents campus de l’AZ Delta, il pourrait aussi être mis en œuvre entre différents hôpitaux.

« Par l’intermédiaire de notre projet pilote WeScan qui débutera prochainement, nous entendons nous profiler en intermédiaire pour les services d’imagerie », avance Maarten Clinckaert. « Notre système concilie l’offre et la demande, indépendamment de l’emplacement de l’appareil ou de l’identité du fabricant. »

« Supposons que l’hôpital A soit spécialisé dans l’IRM de la prostate. Le patient peut alors passer sous le scanner de l’hôpital B, tandis que l’imagerie est réalisée par l’expert de l’hôpital A. Il en va de même pour les hôpitaux en manque de personnel ou les services d’urgences, qui peuvent faire appel à la plateforme pour assurer la continuité du service. »

« Cela va dans les deux sens : votre hôpital est tantôt client, tantôt fournisseur. »

« Cela va dans les deux sens : votre hôpital est tantôt client, tantôt fournisseur. Les soins deviennent plus abordables, car le patient ne doit plus se déplacer aussi loin et ne doit plus attendre aussi longtemps pour passer un scanner. Les connaissances et les expériences sont mises en commun, ce qui profite bien entendu aussi au patient. »

Score de fiabilité

Rien ne change en principe pour le radiologue, qui continue à recevoir les images et à suivre les protocoles comme à l’accoutumée. Tout dépend évidemment de la fiabilité du technologue en imagerie médicale… Cette personne que vous ne connaissez pas, mais qui réalise des scanners pour vous.

« À l’image d’Uber ou Booking, nous envisageons de mettre en place une sorte de qualification objective », explique Maarten Clinckaert. « Vous pourriez ainsi vous assurer, sur la base d’un score, que l’opérateur dispose de l’expérience et de l’expertise requises. »

Le projet pilote avec l’AZ Delta et un deuxième hôpital, qui souhaite rester discret pour l’instant, débutera en novembre. Dans l’intervalle, l’équipe doit encore clarifier pas mal de questions, notamment juridiques et financières, mais aussi en matière d’assurance.

« Il s’agit d’organiser le moyen », nuance le Dr De Smet de l’AZ Delta, « mais nous ne devons pas perdre de vue notre principal objectif, qui est d’améliorer l’accessibilité aux soins de santé. »

« Compte tenu de la pénurie de personnel qui ne cesse de s’aggraver et de la demande de soins qui ne cesse d’augmenter, des solutions pourraient bien être nécessaires plus tôt qu’on le pense. »

« Nous devons prendre les mesures qui s’imposent pour continuer à remplir notre mission sociale. Compte tenu de la pénurie de personnel qui ne cesse de s’aggraver et de la demande de soins qui ne cesse d’augmenter, des solutions pourraient bien être nécessaires plus tôt qu’on le pense. La bonne nouvelle, c’est que la technologie existe déjà et que nous allons tester les formes de collaboration les plus appropriées. »

« Le projet suscite beaucoup d’intérêt de la part d’hôpitaux qui possèdent plusieurs campus, mais aussi de réseaux hospitaliers. Ceux-ci sont confrontés à des défis organisationnels majeurs, que ce type de technologie peut aider à relever », se réjouit Maarten Clinckaert.

Autres types de scanner

Maarten Clinckaert : « Est-il possible de réaliser d’autres examens à distance, par exemple un CT-scan ou un examen de médecin nucléaire, en parallèle des IRM ? D’un point de vue technique, oui. D’un point de vue juridique, cela reste un point d’interrogation. Les rayons X doivent, par exemple, obligatoirement être lancés sur place. En raison des temps d’acquisition courts, le patient manager devrait alors appuyer en permanence sur des boutons. »

« Le système peut néanmoins être utile pour le CT-scan dans les situations d’urgence, dans le cadre de la formation et lorsque l’avis d’un expert est requis. Si le modèle utilisé pour les scanners IRM s’avère viable, nous ne manquerons pas d’évaluer à quels autres examens le scanner à distance peut apporter une valeur ajoutée. »