Actualités et publications

Grâce à notre salle de presse, nous partageons régulièrement des mises à jour sur les technologies médicales, les évolutions politiques pertinentes et des publications intéressantes. Vous restez ainsi informé d’un secteur en constante évolution.

Monitoring cardiaque à domicile : « Des avantages pour les patients et l’équipe soignante »

Le service Cardiology Plus Flow de Byteflies permettait déjà d’assurer un suivi à domicile des patients cardiaques allant de quelques jours à quatre semaines. Il propose désormais aussi un monitoring à court terme de 24 heures. Le Dr Léopold Loumaye, cardiologue, utilise aujourd’hui cette solution au Grand Hôpital de Charleroi, ainsi que dans son cabinet privé : « J’épingle deux avantages majeurs : elle renforce la sécurité des patients et offre un gain de temps à notre équipe soignante. »

« Nous restons convaincus de la plus-value que peut apporter le monitoring à long terme », explique Lise Lynen de Byteflies. « Cette option n’est cependant pas suffisamment remboursée à l’heure actuelle. Il est dès lors difficile d’envisager un déploiement à grande échelle. »

Renvoi du capteur par voie postale

Le nouveau monitoring à court terme est très facile à mettre en place. Comme pour le monitoring à long terme, un patch muni d’un capteur est appliqué sur la poitrine du patient. Seule différence : l’appareil ne doit pas être connecté à Internet et le patient n’a rien à installer à son retour à domicile.

« À leur sortie de l’hôpital, les patients reçoivent une enveloppe préaffranchie, dans laquelle ils peuvent nous renvoyer leur capteur après 24 heures. »

« Nos experts annotent ensuite les données à l’aide de l’intelligence artificielle », poursuit Lise Lynen. « Et le cardiologue obtient un rapport ECG détaillé dans le tableau de bord clinique. »

Le système est repris dans la catégorie de surveillance par Holter, qui donne quant à elle droit à un remboursement à part entière.

Assistant IA

Le Dr Léopold Loumaye est cardiologue au Grand Hôpital de Charleroi et possède un cabinet privé dans la région de Namur : « Depuis le mois d’octobre, nous utilisons Cardiology 24h Flow à l’hôpital chez les patients dont nous voulons suivre le rythme cardiaque pendant 24 heures. »

« Nous mettons en place cette forme de surveillance à domicile pour détecter les arythmies cardiaques et examiner les palpitations. J’utilise également cette solution à mon privé depuis trois mois. »

Le Dr Loumaye est très satisfait de la facilité d’utilisation et de la rapidité avec laquelle les résultats peuvent être lus, grâce à l’IA : « Je suppose pour l’instant que le système est légèrement moins précis que les holters traditionnels, mais les trois électrodes par patch offrent assurément des résultats fiables. L’intervention de l’INAMI est un autre atout majeur. »

Gain de temps considérable

Le Dr Loumaye apprécie également que le produit fasse l’objet d’une amélioration continue : « Le fabricant est clairement à l’écoute de nos besoins dans le cadre de notre pratique médicale. »

« L’intelligence artificielle évalue les données en amont pour le cardiologue. Nous réalisons toujours un contrôle systématique, mais cette analyse préalable nous permet de gagner un temps précieux. À une époque de pénuries de personnel soignant, cette solution s’avère extrêmement intéressante. »

À l’heure actuelle, environ cinq patients du Dr Loumaye sont suivis à distance chaque jour ouvrable par le biais de ce système : « Cette solution ne remplace pas les consultations ordinaires, où le médecin peut dialoguer avec son patient et l’examiner, mais elle nous permet de mieux répartir les rendez-vous de contrôle. »

Sécurité du patient

« Je perçois deux grands avantages », conclut le Dr Loumaye. « La solution apporte une plus-value pour la sécurité du patient et libère du temps pour le personnel médical et paramédical. Un cadre juridique clair en matière de responsabilité et de remboursement fait toutefois encore défaut. J’espère qu’il verra le jour prochainement. »

Vers un financement du monitoring à long terme ?

« Pour l’instant, l’INAMI ne rembourse pas encore de manière structurelle le monitoring cardiaque à long terme », explique Joris Walraevens de Byteflies. « Il existe cependant un code de nomenclature pour l’enregistrement Holter de 24 heures. »

« Certains hôpitaux et cabinets privés prescrivent tout de même un monitoring à long terme, en dépit de sa prise en charge limitée. Ils puisent alors dans leurs propres ressources, comme un budget d’innovation, ou se mettent en quête d’autres solutions. »

« Dans la mesure où nous sommes convaincus de la plus-value que peut apporter le monitoring à long terme et où nous voulons rendre cette option accessible à tous les patients éligibles, nous avons introduit un dossier en ce sens à l’INAMI en septembre 2022. »

En savoir plus sur les Cardiology Flows de Byteflies, cliquez ici.

Cap sur des soignants férus de technologie

Plus on peut en faire dans le domaine de la santé, plus on peut dépenser pour les soins. En d’autres termes, l’arrivée des nouvelles technologies médicales numériques ne se traduit pas forcément par des économies. Au contraire. Dans le même temps, les medtechs numériques permettent de mieux cibler les soins de santé et de créer ainsi davantage de valeur pour chaque euro investi. Qu’attendons-nous ?

La KU Leuven lance un nouveau pilier de formation, à mi-chemin entre les soins de santé et la technologie, en cette année académique 2023-2024. Son objectif ? Enseigner aux prestataires de soins à mieux faire face à l’évolution rapide des soins de santé et à l’arrivée incessante de nouvelles technologies innovantes.

Nous nous sommes entretenus avec le professeur Lennart Scheys, directeur du programme de formation continue en ligne avec certificat Technologie in de zorg.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette nouvelle formation ?

LS : Elle découle du projet « Technologie in de Zorg » (octobre 2021 - octobre 2023), l’un des cinq axes du programme « Biomedische actoren van de toekomst » (NDT : Acteurs biomédicaux du futur) de la faculté de médecine de la KU Leuven. Le Gouvernement flamand a financé ces cinq projets par le biais du Voorsprongfonds, une initiative qui vise à développer un portefeuille d’enseignement supérieur flamand orienté vers l’avenir. L’objectif faîtier était de proposer une offre de formations, face aux importantes évolutions que connaît le secteur des soins de santé.

Un des objectifs du projet « Technologie in de Zorg » consistait à optimiser les compétences du personnel soignant en matière de technologie dans les soins grâce à un programme spécifique de formation tout au long de la vie, articulé autour d’un ensemble pédagogique entièrement neuf et actualisé.

À qui s’adresse la formation ?

Tous les professionnels qui ont une formation médicale sont les bienvenus, qu’ils travaillent en milieu hospitalier, dans des centres de soins résidentiels, des laboratoires ou des entreprises biomédicales.

Nous nous adressons en particulier à ceux qui sont déjà confrontés à de nombreuses applications de nouvelles technologies ou parfois même impliqués dans leur développement et leur déploiement, mais qui cherchent des conseils supplémentaires pour mieux évaluer, mettre en œuvre et utiliser ces technologies.

Le terme « technologie de la santé » est très large, que faut-il entendre par là ?

LS : C’est vrai. Il serait d’ailleurs impossible d’en couvrir tous les aspects dans une seule formation. Nous avons donc lancé une étude avec notre équipe de projet (voir photo) pour faire identifier les lacunes et les besoins les plus urgents par le secteur de l’enseignement, le domaine des soins de santé et les entreprises qui développent des technologies en la matière.

Nous avons également brossé un panorama des cours, des blocs de formation et des formations continues qui se consacrent déjà à la technologie dans les soins de santé, tant en Flandre qu’aux Pays-Bas.

Une langue commune

Vous trouverez les résultats complets de cette étude dans notre rapport consultatif. En résumé, cette étude a révélé que les praticiens éprouvent effectivement un important besoin de connaissances technologiques plus nombreuses et de meilleure qualité. Un besoin qui ne semble pas satisfait par les formations actuelles.

Selon les personnes interrogées, la « barrière linguistique » entre le secteur des soins de santé et le monde technologique reste l’une des principales causes de ce manque de connaissances. En d’autres termes, les professionnels de la santé et les spécialistes de la technologie se comprennent encore trop peu aujourd’hui.

Un des principaux objectifs de notre projet est donc d’aider les professionnels de la santé et la technologie à parler la même langue afin de mieux se comprendre.

La question logique suivante est, bien sûr, de savoir sur quelles technologies de soins de santé nous mettons l’accent. Là encore, nous nous sommes appuyés sur les réponses des personnes interrogées, qui ont identifié certaines technologies comme étant les plus influentes pour le futur des soins : l’intelligence artificielle et l’imagerie médicale, l’analyse du génome et la médecine personnalisée, la téléassistance et la robotique.

Dans nos formations, nous nous concentrons donc sur ces technologies, nous les plaçons dans leur contexte et nous examinons comment elles peuvent être utilisées de manière optimale sur le lieu de travail.

Plus précisément, à quoi ressemblera la formation ?

LS : Le programme est conçu sur mesure pour les professionnels en activité. Chacune des cinq composantes de la formation peut être suivie entièrement en ligne et à votre propre rythme pour permettre une combinaison parfaite avec un emploi.

La plateforme Blackboard Ultra nous a permis d’aller au-delà du cours linéaire classique et d’intégrer des éléments tels que des clips de connaissances, des autotests interactifs et des options d’approfondissement flexibles.

Outre la partie en ligne, les participants reçoivent aussi différents travaux pratiques dans lesquels ils doivent appliquer les connaissances acquises, sous la direction des formateurs. Ces travaux sont également réalisés entièrement en ligne.

L’évaluation finale se fondera sur des examens écrits, qui se dérouleront sur le campus, tout comme les quatre séances de formation complémentaire qui ponctuent le programme. Cela peut nécessiter un peu plus de flexibilité de la part des participants et de leurs éventuels employeurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons réduit cette présence physique au strict minimum.

Où les personnes intéressées peuvent-elles obtenir plus d’informations ?

LS : Sur le site web du programme. Il n’est plus possible de s’inscrire pour 2023-2024, car la formation est déjà complète. Mais ceux qui le souhaitent peuvent, bien sûr, demander plus d’informations ou s’inscrire pour la prochaine année académique.

À propos de Lennart Scheys

Outre son rôle de directeur de la formation « Technologie in de zorg », le professeur Lennart Scheys coordonne l’Institute for Orthopaedic Research and Training, la division de recherche du département d’orthopédie de l’UZ Leuven.

Dans ce rôle, mais tout au long de sa carrière — une carrière qui a commencé par un doctorat en ingénierie, plusieurs années dans le secteur des dispositifs médicaux avant de revenir à l’université —, il s’efforce activement de jeter des ponts entre sa formation technique d’ingénieur civil et les questions qui se posent dans la pratique clinique quotidienne.

Profitez de notre système de soins de santé (tant que vous le pouvez) !

Les systèmes de santé aux quatre coins du monde sont sous pression. Si cette annonce peut sembler théorique, les conséquences sont quant à elles bien concrètes : des millions de citoyens risquent de ne pas recevoir les soins dont ils ont besoin, les premiers touchés étant les groupes vulnérables. « Dommage », vous direz-vous. « Heureusement, nous vivons en Europe occidentale, une région prospère, avec sa solide sécurité sociale. »

Les systèmes de soins de santé dans notre région sont en effet historiquement solides. Ce constat n’atténue toutefois en rien la pression qu’ils subissent actuellement.

Au contraire, la démographie de l’Europe constitue même un défi supplémentaire. Notre population vieillissante augmente la demande de soins (les personnes âgées ont en moyenne besoin de plus de soins) et réduit les capacités du système (de nombreux prestataires de soins prennent leur retraite et ne sont pas remplacés). Ce n’est pas pour rien que l’Organisation mondiale de la Santé a placé la « crise du personnel de santé en Europe » en tête de ses priorités.

7 millions de Britanniques sur liste d’attente

Au Royaume-Uni, les conséquences de cette crise sont déjà bien visibles. Quelque 7 millions de Britanniques sont actuellement sur liste d’attente pour des traitements de routine dans les hôpitaux du National Health Service (NHS).

Nous n’en sommes certes pas encore là en Belgique, mais la situation pourrait changer si nous ne faisons rien. Si vous pensez qu’il est question de catastrophisme, il vous suffit de vous entretenir avec les responsables du personnel du secteur hospitalier, des soins aux personnes âgées ou des soins à domicile…

La grande question est donc : que faire ?

« Allouons un budget pour attirer de nouveaux soignants. » C'est une stratégie largement appliquée, qui n’aboutit malheureusement à rien.

Les nouveaux soignants sont évidemment les bienvenus, mais il ne faut pas se faire d’illusion : ce personnel fait simplement défaut. (Le budget dédié à la main-d’œuvre supplémentaire est également un mirage, mais nous aborderons certainement ce point dans un autre article.)

Ces éléments nous ramènent à notre grande question : que faire ?

IA empathique

Nous devons miser sur la technologie et l’innovation bien plus que nous ne le faisons actuellement. L’intelligence artificielle, par exemple, peut soutenir les prestataires de soins pendant 40 % (!) de leur temps de travail. L’IA peut ainsi aider à optimiser la paperasse et d’autres tâches routinières. Résultat ? Les prestataires de soins peuvent se concentrer davantage sur les soins aux patients et bénéficient de cette bouffée d’oxygène si importante pour faire preuve d’empathie.

Prendre soin des patients, c’est d’abord prendre soin des soignants.

Il ne s’agit pas de « déverser » la technologie et l’innovation au secteur et d’attendre qu’il les intègre. Nous devons former les gens à embrasser l’innovation et à créer un terrain fertile pour les nouvelles idées. Et c’est là que le bât blesse : les formations actuelles sont presque exclusivement destinées aux managers. Les prestataires de soins sur le terrain manquent quant à eux de compétences pour utiliser l’innovation à leur avantage et à celui des patients.

Que faire ?

Investir sans réserve dans l’upskilling des prestataires de soins en termes de technologies (numériques) médicales, afin qu’ils soient armés pour contribuer à la transformation des soins de santé.

Nous devons créer une armée de transformers à tous les niveaux des organisations de soins, et pas seulement au niveau du management.

Nous pourrons ainsi exploiter pleinement le potentiel des solutions innovantes. Les prestataires de soins sont en mesure de mieux aider un plus grand nombre de patients, avec la même capacité, sans devoir constamment marcher sur la pointe des pieds.

Au contraire, en réalisant des investissements ciblés dans les bonnes technologies, nous améliorons les conditions de travail des collaborateurs du secteur de la santé. En notre qualité de société, montrons que nous prenons cette question au sérieux : prendre soin des patients, c’est d’abord prendre soin des soignants.

Terreau fertile

Outre les compétences adéquates, les transformers doivent également être équipés d’outils de qualité. Les soins de santé ont, en d’autres termes, besoin d’un terreau propice à l’innovation. Et il y a encore du pain sur la planche !

Le principal obstacle est l’important contraste entre la rapidité des développements d’innovation et la lenteur de la réglementation. Cette lenteur a son utilité, à savoir la stabilité qu’elle apporte. Elle ne doit cependant pas entraver le progrès.

Tout le défi consiste à combiner le meilleur des deux mondes : comment concilier stabilité et flexibilité, de manière durable et sûre ?

Cette question est à l’ordre du jour depuis au moins deux décennies, mais les progrès sont malheureusement lents. Considérons la situation au Royaume-Uni comme une ultime mise en garde.

Question à choix multiples

À la veille de cette nouvelle année académique, je voudrais soumettre une question à choix multiples à tous ceux qui sont impliqués dans la politique des soins de santé de notre pays.

Comment souhaiteriez-vous que notre société aborde la technologie et l’innovation dans le secteur des soins de santé ?

- Nous n’innovons pas et nous laissons le champ libre aux « big tech » pour prendre le contrôle des soins de santé belges.

- Nous n’innovons pas et nous nous efforçons de maintenir les « big tech » à distance, pour assister à l’effondrement des soins de santé belges.

- Nous optons pour l’innovation de l’intérieur, pour et avec nos prestataires de soins, et avec d’autres acteurs de l’écosystème belge des soins de santé.

Le choix nous appartient !

À propos de l’auteur

Bart Collet a été directeur d’une maison de repos pendant 25 ans. Au cours de sa carrière, il a développé plusieurs applications pour le secteur des soins de santé, toutes avec le même objectif : renforcer l’empathie dans le secteur des soins de santé.

Bart développe aujourd’hui encore des solutions numériques qui visent à améliorer les soins de santé, et ce pour différents donneurs d’ordre. L’accent est systématiquement mis sur l’obtention de résultats concrets et sur l’action. Bart est également conseiller ou mentor auprès de diverses organisations actives dans le domaine des soins de santé.

Sa mission ? Améliorer les soins de santé grâce à la technologie.

Contact ? E-mail | LinkedIn | Site web

Nouvelle procédure m-health : un pas en avant (mais on n’y est pas encore)

La pyramide de validation est morte, vive la… procédure de validation ? La nouvelle procédure de demande pour les applications médicales mobiles entrera en vigueur le 1er octobre 2023. La pyramide de validation à trois niveaux sera abandonnée... mais pas tout à fait. La nouvelle approche reprend, en effet, pratiquement tous les éléments de la pyramide.

La procédure actualisée comprend également quelques nouveaux éléments positifs, dont pas mal de points que beMedTech préconise depuis longtemps.

Toutes les informations relatives à la procédure de demande approuvée par le Comité de l’assurance du 10 juillet sont disponibles sur le site web de l’INAMI. Petit tour d’horizon ci-dessous…

Un pas en avant…

La nouvelle procédure représente une avancée à plusieurs égards dans le domaine de la santé mobile, et plus largement dans celui des technologies numériques médicales (digital medtech), en Belgique.

- Un groupe de travail permanent sera chargé d’évaluer les demandes, avec l’aide de membres ad hoc pour chaque dossier. Ce noyau fixe permettra d’acquérir de l’expertise en matière de technologies numériques médicales.

- Le groupe de travail permanent comprendra également des économistes de la santé.

L’économie de la santé

beMedTech préconise depuis longtemps une implication des économistes de la santé dans notre modèle de concertation. La concrétisation de ce souhait constitue un pas de géant.

Découvrez pourquoi nous pensons que c’est si important ICI.

- Le groupe de travail se réunira tous les mois. Cette fréquence permettra de booster les technologies numériques médicales.

- Outre les entreprises, d’autres organisations pourront bientôt introduire une demande (associations scientifiques, organisations professionnelles, hôpitaux…). Cette extension souligne l’importance de l’écosystème : les technologies numériques médicales concernent les patients, les prestataires et les établissements de soins, mais aussi les entreprises et la société.

- Un calendrier (non contraignant) a été établi pour l’avancement des dossiers de demande. De quoi faciliter la planification pour les entreprises.

- Une procédure claire sera prévue pour le financement temporaire des applications innovantes prometteuses qui n’ont pas encore recueilli toutes les données nécessaires à un financement définitif.

… mais pas la ligne d’arrivée

Si nous avons franchi plusieurs étapes, nous n’avons pas encore atteint la ligne d’arrivée. L’INAMI en a bien conscience aussi. Il reste encore d’importants points noirs à résoudre. Notre fédération poursuit le dialogue avec les pouvoirs publics en la matière.

- L’arrivée de calendriers est une bonne chose, mais les délais sont encore trop longs, en particulier en ce qui concerne le financement temporaire. Il est donc probable que peu d’entreprises (voire aucune) décident de se lancer dans cette procédure, en Belgique. Conséquence ? Les applications prometteuses ne parviendront aux prestataires de soins et aux patients que plus tard.

Le délai d’une demande de financement temporaire en Belgique est d’au moins 12 à 15 mois. À titre comparatif, il est d’à peine 3 mois en Allemagne et en France.

- Les technologies numériques évoluent très rapidement. Pour exploiter pleinement les opportunités que les technologies numériques médicales offrent aux patients, aux prestataires de soins et au système de santé, il est essentiel de pouvoir réagir rapidement et avec flexibilité à ces évolutions, ce qui nécessite de développer les connaissances et les capacités des administrations de santé en matière de technologies numériques médicales.

- La vision du financement des applications de digital medtech reste, par ailleurs, trop étriquée, même dans le cadre de la nouvelle procédure de demande. Les technologies numériques médicales modifient la manière de prodiguer des soins. En ce sens, elles n’ont rien à voir avec les technologies médicales traditionnelles.

Le financement durable des technologies numériques médicales nécessite donc d’autres instruments, par exemple des programmes de soins ou un système de paiement groupé basé sur le résultat. L’essentiel est de ne pas se concentrer uniquement sur un acte médical ou une technologie, mais d’envisager l’ensemble de la prise en charge et le résultat.

En résumé ? Nous sommes résolument sur la bonne voie. Nous restons en contact avec les pouvoirs publics pour poursuivre sur cette lancée.

« L’utilisateur mérite de savoir si une application a obtenu un A ou un C »

Il existe des milliers d’applications de santé et de bien-être. Vous en avez peut-être une sur votre smartphone. Mais leur qualité varie énormément : des outils d’excellente qualité côtoient des applications franchement dangereuses. Pour votre santé, vos données ou les deux.

C’est pour remédier au problème que le projet européen Label2Enable a vu le jour, explique Petra Hoogendoorn (Pays-Bas), experte principale dans le cadre de la norme CEN-ISO/TS 82304-2 relative à l’évaluation et à l’étiquetage normalisés des applications de santé. Petra coordonne le projet Label2Enable depuis le National eHealth Living Lab du centre médical universitaire de Leyde.

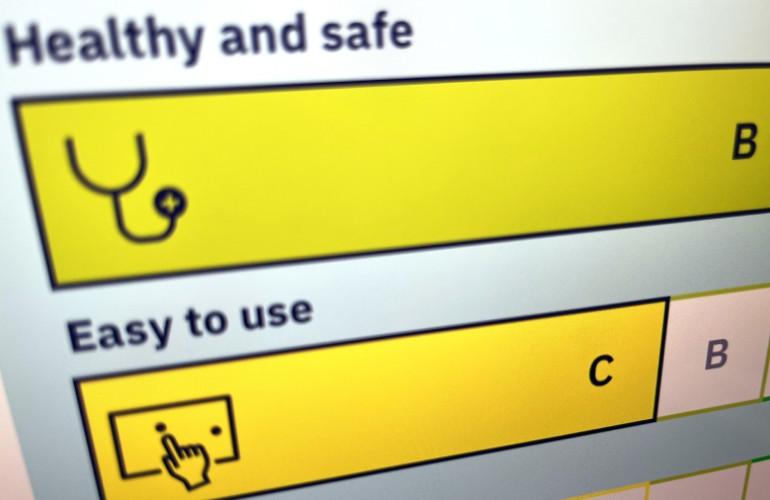

« Le label se concentre sur quatre éléments : la santé, la convivialité, la protection des données et la technique. Une app se voit attribuer une note de A à E dans ces domaines, ainsi qu’une note globale. Le rapport détaillé est censé aider les professionnels de la santé à déterminer s’ils doivent ou non recommander l’app à leurs patients. »

Une référence pour les pouvoirs publics et les assureurs

Le label ne profite pas seulement aux consommateurs, aux patients et aux prestataires de soins de santé, précise Petra. « Les critères indiquent clairement aux développeurs d’applications ce à quoi ils doivent prêter attention. De leur côté, les pouvoirs publics et les organismes d’assurance maladie ont un outil de référence sur lequel ils peuvent se baser pour décider de financer ou non l’utilisation de certaines apps. Bref, tout le monde gagne à savoir quelles apps tiennent la route ou pas. »

Label2Enable concerne, d’une part, les applications médicales utilisées dans le cadre du traitement prescrit par un prestataire de soins et, d’autre part, les apps de santé que vous utilisez de votre propre chef.

Plusieurs États membres de l’Union européenne ont déjà mis en place des initiatives destinées à évaluer la qualité des apps médicales. Le label européen ne va-t-il pas interférer ?

« La Commission européenne entend créer un marché numérique unique. Si vous avez la possibilité de tester les apps de manière centralisée plutôt que dans chaque pays individuellement, vous vous épargnez bien du travail », explique Petra.

« Nous sommes en train d’affiner nos méthodes de test : nous nous basons sur la législation européenne, la normalisation, la science et les pratiques courantes en Europe pour définir les méthodes de test et déterminer ce qui constitue une preuve concluante, l’objectif étant de garantir des résultats univoques, peu importe qui a testé l’app et où. »

Un juste milieu

« Pour gagner la confiance, nous devons exclure toute dimension arbitraire. Nous cherchons donc un juste milieu en ce qui concerne les tests auxquels chaque app doit être soumise : il n’en faut pas trop, car vous risqueriez de perdre du temps, de l’argent et des possibilités d’évolutivité. Mais il n’en faut pas trop peu non plus, sinon personne ne fera confiance à votre label et il ne sera pas utilisé : une sérieuse perte de temps et d’argent ! »

Le label comprend actuellement 81 exigences de qualité, dont 67 ont un impact sur la note. « Nous demandons des preuves au développeur pour chacune de ces exigences et nous les évaluons de manière presque mathématique : celle-ci est satisfaisante, celle-ci ne l’est pas. Nous sommes donc cohérents vis-à-vis des concepteurs d’applications et pouvons leur indiquer clairement à l’avance ce que nous attendons d’eux, afin de leur éviter toute surprise », explique Petra.

Elle continue, « nous travaillons actuellement avec des organismes d’évaluation au Canada, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne. Nous souhaitons qu’à terme, des organisations puissent tester les apps selon la norme 82304-2 dans davantage de pays, avec un organe central pour délivrer le label. Nous ne pouvons rien imposer, mais nous aimerions que les app stores d’Apple et de Google affichent aussi la note du label. Nous avons des contacts avec eux en ce sens. »

Le label énergétique européenne

Petra cite l’exemple du label énergétique européen : une franche réussite.

« Il a suscité la conception d’appareils beaucoup moins énergivores, ce qui a considérablement fait baisser la consommation d’énergie. Chaque ménage européen a économisé 210 euros par an. Et 324 000 nouveaux emplois ont été créés. Le label énergétique est, par ailleurs, utilisé dans 59 pays hors Europe. Nous avons là les bases d’une norme qu’on pourrait presque qualifier de mondiale. »

Le label « digital health » (il n’a pas encore de nom définitif) sera-t-il un jour obligatoire ? « Le secteur des soins de santé fait face à une pénurie de personnel qui ne cesse de s’aggraver », explique Petra. « L’utilisation ciblée de technologies telles que les apps de santé pourrait constituer une partie de la solution, à condition que la qualité soit au rendez-vous. C’est là que notre label peut faire la différence. »

Il est pour l’instant question de normalisation, pas d’obligation. Mais on pourrait, à terme, passer au stade de la législation. « L’étiquetage des apps de santé, par exemple, est couvert par le règlement sur l’espace européen des données de santé, en cours d’élaboration. »

Pas obligatoire, mais utile

Puisqu’il n’y a pas (encore) d’obligation, pourquoi un développeur ferait-il tester son application aujourd’hui, peut-être à ses frais ?

« Parce qu’il a beaucoup à y gagner », répond Petra. « Vous montrez objectivement à vos clients ce que vous offrez. Et vous prouvez aux professionnels de la santé qu’ils peuvent recommander votre application en toute sérénité. Vous tirez votre épingle du jeu grâce à la qualité de votre application et à la transparence dont vous faites preuve à son égard. »

Un masque buccal porté aux soins intensifs de Milan est différent d’un masque qu’on porte dans le métro de Rotterdam. Tout est question de contexte, même dans le domaine des apps de santé.

« Le consommateur y accorde-t-il de l’importance ? D’après moi, tout dépend de la situation. Un masque buccal porté aux soins intensifs de Milan est différent d’un masque qu’on porte dans le métro de Rotterdam. Tout est question de contexte, même dans le domaine des apps de santé. Un consommateur exigera un A à un moment donné et se contentera d’un C dans une autre situation. Mais il aura toujours envie de savoir si une app a obtenu un A ou un C. »

Une utilisation en cardiologie ?

Label2Enable organisera prochainement trois tables rondes, la première aura lieu fin septembre. Petra : « Tous les États membres de l’UE sont conviés, y compris la Belgique. Nous comptons sur la participation du gouvernement, du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) et des organismes d’assurance maladie. La première réunion fera le point sur le remboursement des apps en Europe et sur les défis rencontrés. La deuxième réunion portera sur les solutions et la troisième devrait déboucher sur des recommandations. »

Une attention particulière sera accordée au rôle potentiel de la norme 82304-2 dans le cadre des décisions en matière de remboursement. « Et avec la Société européenne de cardiologie (ESC), je pense que nous avons déjà fait un premier pas sur la voie de l’intégration de certaines apps dans les directives médicales », ajoute Petra.

Une attention particulière sera accordée au rôle potentiel du label dans le cadre des décisions en matière de remboursement.

« L’utilisation d’une app est une intervention de santé : elle doit donc être coulée dans une directive afin que les professionnels de la santé disposent d’un point de repère. Soyons clairs : il ne s’agira pas du nom d’une app spécifique, mais d’une sorte de profil que les apps devront respecter. Il semble que nous puissions utiliser notre label à cette fin. »

Une étape importante consistera à finaliser le système de certification qui permettra de tester les apps de manière standardisée. « Nous examinons également les possibilités de tester automatiquement les apps sur certains critères. Il existe par exemple des outils qui permettent de déterminer si une app présente un contraste suffisant pour les personnes malvoyantes. »

« Si les apps de santé sont légion, elles sont rarement utilisées et prescrites. On s’en méfie ou on ne sait pas laquelle choisir. C’est compréhensible. Le label à lui seul ne résoudra pas complètement le problème, mais il y contribuera grandement. »

Quand fera-t-il son apparition dans les app stores ?

Label2Enable durera encore un an. Le projet suscite un vif intérêt, mais Petra ne souhaite pas encore donner de date pour la mise en œuvre de la norme CEN-ISO/TS 82304-2.

« Il est essentiel que la normalisation des tests et l’harmonisation entre les pays soient au point. Les app stores doivent bien comprendre qu’il s’agit d’un label, rien d’autre. Nous travaillons également sur la manière d’expliquer clairement le label à tout le monde, y compris aux personnes moins instruites. De quelles informations ont-elles besoin ? Comment les présenter visuellement ? Où les montrer ? »

« De nos jours, le label énergétique ne figure plus uniquement sur les réfrigérateurs et les lave-vaisselle : il est aussi apposé sur les ampoules électriques, les pneus et les maisons. Nous tenons également compte de cet aspect dans le cadre de notre initiative : si nous constatons, à l’avenir, une demande pour les objets connectés, par exemple, nous serons prêts. »

Plus sur Label2Enable

Pour en savoir plus sur Label2Enable, consultez le site web du projet.

Le rôle des real-world data dans l’analyse d’impact budgétaire

En Belgique, les fabricants d’implants ou d’autres dispositifs médicaux invasifs qui souhaitent voir leur produit remboursé doivent réaliser une analyse d’impact budgétaire (AIB). Cette analyse examine l’impact attendu d’un remboursement sur le budget des soins de santé. À la demande de l’INAMI, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a évalué dans quelle mesure les données de vie réelle (real-world data) pouvaient améliorer la précision des AIB.

Pour l’instant, les analyses d’impact budgétaire (AIB) sont essentiellement basées sur les résultats d’essais randomisés et contrôlés (randomized controlled trials ou RCT), que viennent parfois compléter des données internationales sur la prévalence de la maladie, des estimations d’experts et des études de coûts plus limitées. En ajoutant des real-world data (RWD) à ces données, l’INAMI espère obtenir une vision plus claire de l’impact total d’un remboursement sur tous les aspects du budget des soins de santé.

Que sont les real-world data ?

Les real-world data (RWD), c’est-à-dire les données de vie réelle, sont des données recueillies en routine dans le cadre de la pratique médicale quotidienne.

Parmi les bases de données RWD belges, citons notamment l’Échantillon permanent de l’Agence intermutualiste, le Résumé Hospitalier Minimum du SPF Santé publique, les données de facturation hospitalières des mutualités, la banque de données de la Cellule technique de l’INAMI et du SPF Santé publique.

Une source précieuse, mais…

L’analyse du KCE confirme que les RWD peuvent fournir un complément précieux aux données actuellement utilisées aux fins des analyses d’impact budgétaire. Elles peuvent ainsi aider à se faire une idée plus précise du nombre supposé de patients qui utiliseront le dispositif médical en question, du coût des hospitalisations et du suivi médical ultérieur, etc.

Mais le KCE nuance : les RWD sont rarement complètes. Il manque par exemple souvent des données sur les caractéristiques des patients. La qualité, l’actualité et le caractère utilisable des RWD ne sont, par ailleurs, pas toujours garantis. Qui plus est, les entreprises n’ont bien souvent qu’un accès limité ou inexistant aux bases de données RWD et peuvent dès lors difficilement intégrer ces données dans leurs AIB.

Les RCT pour évaluer l’effet du traitement

Même si l’on parvient à améliorer la qualité (en ce compris l’exhaustivité), l’actualité et le caractère utilisable des RWD, on ne pourra jamais se contenter uniquement de ces données pour réaliser des AIB, car elles permettent difficilement de déduire l’effet du traitement : quelle amélioration apportera le nouveau produit par rapport au traitement existant ? Les RCT réalisés par les entreprises restent indispensables pour mesurer correctement cet effet.

Recommendations concrètes

Le rapport du KCE énonce plusieurs recommandations. Nous en avons répertorié quelques-unes ci-dessous.

- Si certaines RWD présentent une valeur ajoutée évidente pour l’analyse de l’impact budgétaire d’un produit donné, l’INAMI devrait aider l’entreprise concernée à soumettre une demande de données à l’Agence des données de (soins de) santé (Health Data Agency).

- La fiabilité des RWD étant cruciale, le gouvernement devrait investir dans l’amélioration de la qualité du Résumé hospitalier minimum.

- La Health Data Agency devrait mettre le catalogue reprenant les métadonnées des bases de données de santé nationales à la disposition des fabricants et des distributeurs de dispositifs médicaux, afin qu’ils sachent quelles RWD inclure dans leurs AIB.

- La Health Data Agency a un rôle important à jouer dans l’amélioration de l’accès aux données, sur la base de priorités claires. L’accès aux données dans le cadre des RCT et des dossiers de remboursement devrait être une priorité, compte tenu de l’intérêt social.

beMedTech souhaiterait ajouter une recommandation générale à l’intention de ses membres, des autres entreprises et des acteurs des soins de santé au sens large.

Tous ceux qui manipulent des données de santé sont conjointement responsables de leur qualité.

D’où l’importance d’évaluer régulièrement cette qualité, dans le cadre d’un processus itératif et au regard des objectifs spécifiques de l’utilisation des données.

Également pour d'autres dispositifs médicaux ?

À la demande de l'INAMI, le KCE s'est concentré sur les implants et les dispositifs médicaux invasifs dans cette étude. Mais de nombreux autres dispositifs médicaux nécessitent également une analyse de l'impact budgétaire, par exemple les consommables médicaux.

La prochaine étape logique semble être d'examiner le rôle possible de la RWD également pour les cas de remboursement au sein de ces catégories.

- Lisez le communiqué de presse du Centre fédéral d’expertise.

- Téléchargez le rapport complet du KCE (en anglais).

- Téléchargez le résumé du rapport.

Les lunettes n’ont jamais guéri personne… mais elles sont pourtant indispensables

Comme de nombreuses personnes, j’ai des problèmes de vue. Heureusement, un dispositif a été inventé il y a des centaines d’années et me permet chaque jour de faire mon travail, de conduire ma voiture et d’établir un contact visuel avec mes interlocuteurs. Ce dispositif me permet, en somme, de participer pleinement à la société, jour après jour. N’est-ce pas formidable ?

Au quotidien

Mais quel est le rapport avec les technologies médicales numériques ? Si ce peut être le cas des lunettes de réalité virtuelle, mes lunettes de vue peuvent difficilement être rangées dans la catégorie des technologies médicales numériques. Du moins pas si l’on se concentre sur les caractéristiques du « dispositif » proprement dit. En revanche, si l’on s’attarde sur l’impact, les similitudes sont nombreuses.

La diversité de solutions numériques dont nous disposons aujourd’hui pourrait produire le même effet sur les personnes atteintes de troubles cérébraux (chroniques). Celles-ci pourraient prendre part à la société dans les rôles les plus variés : en tant qu’élève ou enseignant, en tant qu’enfant ou parent, en tant que travailleur ou employeur, en tant que sportif ou supporter, et ainsi de suite.

L’application numérique ne fait certes pas disparaître la maladie (chronique), mais elle en atténue l’impact. À l’image du rôle des lunettes pour quelqu’un qui a des troubles de la vue.

Grâce à la technologie médicale numérique, « être un patient » peut enfin passer au second plan, au profit de ce que vous voulez être au quotidien.

Au lieu d’être un « patient chronique » qui peut de temps en temps se permettre d’envisager une vie paisible, les rôles s’inversent : « être patient » peut enfin passer au second plan, au profit de ce que vous êtes et voulez être au quotidien. Vous ne devez « être patient » que dans la salle d’attente et dans le cabinet médical.

Un point de vue différent

Mon fils est atteint d’une forme d’épilepsie orpheline, responsable de multiples crises d’absence chaque jour. Ces crises s’apparentent à des épisodes de rêverie et se manifestent souvent en série. La principale différence avec la rêverie est qu’il perd brièvement conscience. Cette condition a donné lieu à pas mal de confusion et d’incompréhensions par le passé. Il s’est par exemple attiré les foudres du professeur à plusieurs reprises parce qu’il n’était pas attentif ou parce qu’il n’avait rien écrit sur sa feuille de contrôle.

À l’âge de 10 ans, mon fils m’a demandé si je pouvais lui fabriquer une lampe qui s’allumerait quand son cerveau se met « en pause ». Le maître ou la maîtresse aurait ainsi pu voir ses crises, ce qui aurait pu éliminer beaucoup de frustrations et de malentendus. Après une crise, la maîtresse aurait pu lui rendre un mot d’explication ou lui accorder un peu plus de temps pour son test. Cette solution aurait éliminé l’impact de ses crises sur son rôle d’élève et de camarade de classe, ce qui lui aurait permis de s’intégrer plus facilement dans le groupe.

Cette question a été une vraie révélation pour moi, car elle se situait véritablement à la croisée de ma vie privée et de ma vie professionnelle. Elle a déclenché beaucoup de choses.

Après mes premières recherches, j’ai fondé la société epihunter, en 2017. Nous nous sommes concentrés sur l’épilepsie dans un premier temps, mais nous étudions aujourd’hui aussi d’autres troubles cérébraux.

Le dénominateur commun : tous les troubles provoquent des changements d’état cérébral (soudains ou non) qui ont un impact majeur sur le quotidien du patient. Les biomarqueurs EEG de ces changements d’état ont déjà été décrits dans diverses publications scientifiques. Nous voulons apporter une solution à ces patients.

En combinant le diagnostic numérique et la thérapie numérique, nous entendons réduire au maximum l’impact sur la vie quotidienne des patients atteints de ce type de troubles cérébraux et de leur entourage. Dans le même temps, nous collectons des données validées cliniquement qui permettent d’accélérer le diagnostic et d’optimiser le traitement, et qui fournissent des informations utiles au développement de nouvelles thérapies numériques et/ou médicinales. (Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur notre site web.)

Une vision holistique

Je tiens principalement à souligner le potentiel des technologies médicales numériques pour les personnes atteintes de troubles cérébraux (chroniques). J’appelle aussi à multiplier les efforts dans ce domaine.

Notre pays dispose de tous les ingrédients nécessaires pour jouer un rôle de leader mondial en matière de digital medtechs. Nous possédons des start-up et des scale-up qui excellent dans le domaine, un solide réseau de connaissances, un système de soins de santé accessible et complet, d’importants centres pharma, biotech et medtech, ainsi que des hôpitaux universitaires réputés. Le tout à quelques heures en voiture au maximum.

Notre forte densité de population et notre diversité font également de nous un « marché » idéal pour tester et développer des solutions de concert avec les utilisateurs. Nous sommes situés au cœur de l’Europe et abritons les principales institutions européennes, avec toutes les connaissances et les possibilités de financement que cette position implique. Et la liste de nos atouts est encore longue.

C’est pourtant principalement à l’étranger que les start-up et scale-up belges actives dans le domaine des digital medtechs parviennent à se faire une place

Comment sortir de cette impasse ? Il est avant tout question… des lunettes que nous portons. Dans le système de soins de santé belge, on se concentre encore trop souvent sur les contacts avec le système de soins. Cette vision étroite nous empêche de trouver un modèle de financement pour les solutions qui contribuent à améliorer la qualité de vie des patients en dehors de ce système. Alors que ces solutions sont efficaces dans 90 % des cas, voire plus. Si nous en prenions conscience, les différents organes consultatifs et comités perdraient peut-être moins de temps à discuter…

Instaurer une vision plus holistique des soins de santé (et de la santé en général) prend évidemment du temps. Du temps pendant lequel il ne s’agit pas de rester les bras croisés. J’appelle donc également les pouvoirs publics à faire preuve de courage. À oser abandonner pour un temps les grands principes et les débats « tout ou rien » qui mènent essentiellement à la stagnation, pour réaliser de petits pas répétés vers l’avant.

Une réflexion avant-gardiste

Accordons aux prestataires de soins le temps et l’espace dont ils ont besoin pour intégrer les technologies médicales numériques dans leur processus de soins, pour apprendre, répéter les opérations et surtout collecter les données nécessaires, en collaboration avec les start-up et scale-up. Tâchons de garder à l’esprit l’impact positif des digital medtechs sur le quotidien des familles touchées par les troubles cérébraux (chroniques), afin qu’elles soient moins contraintes de jouer uniquement le rôle de patient.

De nombreux parents d’enfants atteints de troubles cérébraux ont, par exemple, pu reprendre le travail avec notre aide. Notre plateforme les libère de la « pression de reporting » et leur apporte des éclaircissements sur l’efficacité du traitement.

Il s’agirait aussi de tenir compte de ce type de résultats dans les principes de remboursement des soins de santé. En d’autres termes, une réflexion avant-gardiste est de mise en la matière.

À propos de l’auteur

Tim Buckinx a dirigé pendant de nombreuses années des équipes de stratégie numérique actives sur le marché international de l’électronique grand public, notamment chez Bose. Il a fondé la société epihunter en 2017, sous l’impulsion de son fils.

Sa mission : permettre aux personnes atteintes de troubles cérébraux de participer davantage et mieux à la société.

Interdiction des PFAS et impact sur la technologie médicale ?

Une législation européenne et nationale limitant ou interdisant complètement l'utilisation des PFAS est en préparation. En Belgique, l'accent est mis sur les emballages d'aliments et de boissons, mais le texte préliminaire laisse une marge d'interprétation (minime). Ainsi, l'interdiction pourrait également s'appliquer aux dispositifs médicaux. Avec beMedTech, nous suivons cela de près, en collaboration avec l’AFMPS et MedTech Europe.

Pour l'Europe, c'est clair : l'impact des PFAS sur les humains et les animaux exige des règles strictes quant à leur utilisation. La Commission européenne travaille donc à l'interdiction de l'utilisation des PFAS. Ce faisant, elle prévoit quelques exceptions, notamment pour les dispositifs médicaux. En effet, certains types de PFAS sont essentiels pour les dispositifs médicaux et il n'existe pas toujours d'alternatives. De plus, il s'agit souvent de produits stables qui ne présentent aucun risque pour l'homme ou l'environnement, comme les polymères fluorés.

Suivi avec l’AFMPS

Notre pays, quant à lui, travaille sur un arrêté royal limitant l'utilisation des PFAS en Belgique. Cet arrêté royal vise à interdire les PFAS dans les emballages d'aliments et de boissons, mais un effet secondaire indésirable se profile à l'horizon. La formulation provisoire laisse place à l'interprétation, de sorte que l'interdiction pourrait également s'appliquer aux dispositifs médicaux.

Nous en avons informé l’AFMPS, qui suivra avec nous l'évolution de la situation. Entre-temps, MedTech Europe a déjà assuré que si l'interprétation était que l'interdiction s'applique également aux dispositifs médicaux, la législation’ Européenne prime sur l'arrêté royal belge.

Tour de consultation au niveau du SPF Santé publique

Entre-temps, une consultation sur la restriction de l'utilisation des PFAS est en cours au niveau du SPF Santé publique. Fin mars 2023, le SPF a réuni plusieurs industries, dont la nôtre, pour discuter de l'impact d'une telle interdiction. Avec MedTech Europe, nous avons à cet occasion expliqué en détail l'impact sur les dispositifs médicaux.

Actuellement, le SPF rassemble tous les arguments pour établir une liste d'exceptions.

beMedTech, suit de près l'ensemble du dossier. Les nouveaux développements seront bien entendu communiqués à nos membres. Les entreprises ou autres parties prenantes qui ont des questions à ce sujet peuvent nous contacter à l'adresse info@bemedtech.be.

Table ronde interdisciplinaire "les game-changers dans les soins de santé"

Les coûts des soins de santé augmentent chaque année. Si cette hausse est en partie due à des facteurs qui échappent à notre contrôle, notamment le vieillissement de la population, nous pouvons néanmoins ralentir considérablement l’inflation des soins de santé. Bon nombre d’outils technologiques susceptibles d’améliorer et d’optimiser notre système de soins de santé ne voient pas le jour, principalement en raison de l’obsolescence du modèle de financement en place. Plusieurs parties prenantes ont formulé des recommandations pour sortir de cette impasse.

« Grâce aux technologies médicales, nous pouvons améliorer et optimiser différents processus de soins, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour les patients et un soutien accru pour les prestataires. Il ne s’agit pas d’inventer ces technologies : de nombreuses solutions existent déjà. Mais voilà, ces solutions sont rarement, voire jamais, déployées dans la pratique. La bonne nouvelle est que nous pouvons rapidement nous améliorer : si nous ajustons le système de financement aujourd’hui, les patients et les prestataires de soins en profiteront dès demain. ».

Marnix Denys, Managing Director de beMedTech

Syndrome d’apnée obstructive du sommeil

À l’ère où l’État doit compter chaque euro, nous continuons à payer trop cher pour des soins de santé qui pourraient être plus conviviaux et plus efficaces pour les patients. Un bon exemple est celui des personnes atteintes du syndrome d’apnée obstructive du sommeil, une pathologie pour laquelle environ 140 000 Belges sont traités à ce jour.

À l’heure actuelle, les patients doivent obligatoirement passer la nuit à l’hôpital pour l’établissement du diagnostic et y retourner par la suite pour le lancement du traitement. Grâce aux équipements perfectionnés dont nous disposons aujourd’hui, cette procédure pourrait pourtant être mise en œuvre au domicile du patient, sans déroger à la qualité ni à la sécurité. Avec des avantages pour toutes les parties : les mesures à domicile étant plus proches des conditions normales de sommeil que celles effectuées à l’hôpital, l’équipe soignante obtiendrait des données plus réalistes, le patient bénéficierait d’un confort accru et les pouvoirs publics auraient moins d’argent à débourser.

Si les solutions existent déjà, pourquoi continuons-nous à financer des alternatives moins efficaces ? Et comment donner une chance à l’innovation ? Ces questions étaient au cœur de notre table ronde interdisciplinaire « Gamechangers in de zorg », à laquelle ont notamment pris part des patients, des hôpitaux, des mutuelles, des organisations de soins (à domicile) et des entreprises.

Un modèle de financement dépassé

Les participants estiment que la principale cause de la non-exploitation ou de l’exploitation insuffisante du potentiel des technologies médicales réside dans le modèle de financement. Celui-ci demeure largement inchangé depuis des décennies, tandis que le secteur des technologies médicales évolue à toute vitesse. En d’autres termes, nous envisageons les nouvelles solutions à travers un prisme obsolète. Nous peinons donc à les évaluer correctement et à leur accorder une place dans le secteur des soins de santé.

Dans certains cas, le modèle de financement actuel s’avère même vicieux : il récompense les prestataires et les institutions de soins de ne pas avoir organisé plus efficacement certains traitements. Les prestataires de soins sont, en effet, principalement rémunérés pour la quantité et non pour la qualité. Il est donc financièrement désavantageux pour eux d’utiliser de nouvelles technologies qui permettent d’organiser les soins de manière plus efficace, même si ces technologies favorisent la santé et la qualité de vie des patients et soulagent les prestataires de soins…

Outre le modèle de financement, les participants voient deux autres raisons pour lesquelles les innovations technologiques utiles ont tant de mal à se faire une place : l’aversion au risque des prestataires et des institutions de soins, d’une part, et le manque de culture numérique dans le chef des prestataires, des patients et des pouvoirs publics, d’autre part.

Rompre le statu quo

Les participants se sont également intéressés à la question de savoir comment sortir de cette impasse. En effet, pour maintenir la qualité et l’accessibilité (financière) de nos soins de santé et le faire d’une manière réaliste pour les prestataires de soins et abordable pour l’État, nous devons impérativement donner plus de chances aux « game-changers technologiques », ces technologies qui revoient la manière dont nous pratiquons les soins de santé.

Les participants ont, entre autres, formulé les recommandations ci-dessous.

- Le secteur des soins de santé a besoin de plus d’équipes pluridisciplinaires, qui incluent des personnes compétentes en matière de technologies médicales.

- Nous avons besoin d’un système plus dynamique et plus simple sur le plan administratif pour évaluer et financer les technologies médicales. Les prestataires de soins et les patients sont, en effet, incapables d’utiliser bon nombre de solutions intéressantes, car ils sont coincés dans des procédures interminables et souvent peu transparentes avec l’INAMI.

- Une culture de gestion du changement doit être mise en place dans le secteur des soins de santé. Les prestataires de soins et les administrateurs ne sont aujourd’hui pas suffisamment préparés pour faire face aux changements et innovations continus du secteur.

- Des soins de qualité doivent être orientés vers le patient. Écouter davantage et mieux les patients et leurs aidants proches permettra de mieux adapter les programmes de soins à leurs besoins et souhaits et de poser les jalons de l’innovation technologique.

- Des soins de qualité doivent non seulement être orientés vers le patient, mais aussi tenir compte des possibilités des prestataires de soins. Il importe dès lors d’impliquer les professionnels de soins de santé dans le développement des nouvelles technologies, de préférence dès le début du processus.

- Le principe « mesurer, c’est savoir » résonne particulièrement dans le secteur des soins de santé. Nous devons mesurer bien davantage les résultats des traitements, par exemple par le biais de mesures « patient reported outcome measures » (PROM) et « patient reported experience measures » (PREM), mais aussi diffuser plus largement ces résultats. Nous devons également multiplier les mesures au cours du processus de soins, en recourant par exemple à la télésurveillance. L’équipe soignante pourra ainsi intervenir plus rapidement en cas de besoin et favoriser l’observance du traitement à domicile.

Les technologies au service des soins de demain

La table ronde « les game-changers dans les soins de santé » est la deuxième d’une série d’événements organisés par beMedTech sur le thème « Technologie voor de zorg van morgen ». Une autre table ronde avait eu lieu précédemment sur l’utilisation des technologies médicales pour les personnes atteintes de maladies chroniques (plus d’infos ici). Cet automne, nous organiserons un débat sur le soutien que peuvent apporter les technologies médicales aux prestataires de soins de santé.

Le rapport complet « Gamechangers in de zorg » peut être téléchargé ici.

Outre une analyse des obstacles et une série de recommandations pour sortir de l’impasse, ce rapport comprend plusieurs exemples concrets de technologies médicales, ainsi que des citations des participants.

i-mens et Z-Plus soutiennent les patients diabétiques via un parcours de soins hybride

Hoe kunnen we diabetespatiënten beter en kostenefficiënter opvolgen, met de hulp van slimme apparaten en telemonitoring? Op die vraag wil de klinische studie ‘hybride zorgpad diabetes type 2’ een antwoord bieden. Het gaat om een initiatief van i-mens samen met onder meer Z-Plus en leden van beMedTech. De resultaten halfweg zijn veelbelovend.

Comment pouvons-nous mieux suivre les patients diabétiques, de manière plus efficace sur le plan des coûts à l’aide d’appareils intelligents et de la télésurveillance ? C’est à cette question que l’étude clinique « parcours de soins hybrides pour le diabète de type 2 » entend apporter une réponse. Les résultats à mi-parcours de cette initiative d’i-mens, en collaboration avec, entre autres, Z-Plus et des membres de beMedTech, sont prometteurs.

Un Belge sur 10 est atteint de diabète, dont 90 % de diabète de type 2. Le diabète de type 2 est également la maladie chronique qui connaît la croissance la plus rapide, avec un impact considérable sur le budget des soins de santé.

Les patients atteints de diabète de type 2 sont actuellement suivis dans le cadre d’un parcours de soins par un éducateur en diabétologie. Il s’agit d’une infirmière, d’une diététicienne, d’un podologue ou d’un kinésithérapeute spécialement formés pour donner des conseils nutritionnels et d’activité physique sur mesure et enseigner les techniques de pulvérisation et de mesure. Cinq séances sont remboursées chaque année au patient.

Après coup...

Le système fonctionne bien, selon Dorien Vandormael (photo) d’i-mens, mais il n’est pas optimal.

« Aujourd’hui, l’éducation au diabète survient à des moments précis. Des semaines, voire des mois, après

que le patient a fait une hypoglycémie ou une hyperglycémie (glycémie trop basse ou trop élevée). Essayez de vous souvenir de ce que vous avez fait ou mangé il y a si longtemps et qui a conduit à cette valeur glycémique anormale…»

« Certains le notent dans un carnet, mais tout le monde ne le fait pas systématiquement. »

Les 100 patients participant à l’étude clinique ont été répartis en un groupe test et un groupe témoin de 50 personnes chacun. Les sujets testés ont reçu des appareils pour mesurer leur glycémie, leur tension artérielle et leur nombre de pas. Les valeurs sont transmises par Bluetooth à leur smartphone ou tablette et via une application aux opérateurs infirmiers de la centrale de soins Z-Plus. Ceux-ci sont avertis via une plateforme en cas de valeurs anormales, de tendances négatives ou d’enregistrements manqués de paramètres. Ils appellent alors le patient ou l’orientent vers un médecin ou une ambulance.

L’éducateur en diabétologie reçoit un rapport à ce sujet et, si nécessaire, organise une séance d’éducation par téléconsultation ou au domicile du patient. « D’un simple conseil (prenez du dextrose ou buvez un coca) à l’admission à l’hôpital », explique Joyce Kaes d’i-mens (photo). « En tant que patient, vous êtes surveillé de plus près et vous voyez vous-même vos valeurs fluctuer. Cela vous permet de mieux contrôler votre état de santé. »

... ou à l’instant présent

« Dans le parcours de soins hybride, l’humain reste essentiel et l’éducateur se rend toujours à domicile », explique Dorien. « Grâce à la surveillance numérique en temps réel, nous intervenons désormais également quand le patient a besoin de nous, pas longtemps après coup. »

L’étude porte non seulement sur l’effet clinique - la santé du groupe test s’améliore-t-elle par rapport à celle du groupe témoin ? - mais aussi sur l’expérience des patients. « Les patients préfèrent-ils le parcours de soins hybride ou le trouvent-ils au moins équivalent à ce qui existe déjà », affirme Dorien. « Si personne ne veut l’utiliser, nous en resterons là. On ne peut forcer personne. Si le patient préfère travailler avec le livret papier, qu’il en soit ainsi. À mi-parcours de l’étude, nous pouvons toutefois affirmer que les patients considèrent cette approche comme une plus-value. »

Les résultats intermédiaires de l’étude montrent que les patients perçoivent clairement la plus-value de l’assistance hybride

L’étude se poursuivra dans les mois à venir et devrait s’achever à la fin du mois de novembre. « Nous recueillerons toutes les données au printemps 2024. En collaboration avec les instituts de recherche, nous procéderons ensuite au nettoyage et au traitement des données », explique Joyce. « Sur cette base, nous voulons savoir si le parcours de soins hybride fonctionne et s’il est souhaitable, et quel modèle de coût nous devons mettre en place pour le déployer efficacement. »

(lire la suite sous la vidéo)

Regardez le reportage dans le journal télévisé de la VRT du 24 janvier 2023 ci-dessous ou via ce lien. Reportage en néerlandais.

Le travail touchera aussi l’aspect politique. « Nous préparons une note sur le cadre et les exigences de qualité. Nous devons également trouver un financement. Pour ce faire, nous utilisons également la charte beMedTech Services & Technologies Home Assistance (STHA) », explique Dorien.

Dans la phase suivante, i-mens prévoit d’impliquer davantage les hôpitaux et les médecins. « Ce nouveau parcours de soins n’est pas encore pour demain, mais si les endocrinologues se concertent avec nous, un système hybride verra vraiment le jour. »

Également pour d’autres maladies chroniques ?

Cette approche ne se limite pas au diabète de type 2. Dorien : « Le démarrage du projet a été simplifié du fait que nous avions déjà des éducateurs en diabétologie. Mais toutes les maladies chroniques se prêtent à un modèle hybride : le patient mesure ses paramètres et apprend à connaître sa maladie, la centrale de soins Z-Plus est la tour de contrôle qui surveille et intervient à distance, un prestataire de soins d’i-mens se rend sur place si c’est vraiment nécessaire. »

« On peut aussi appliquer ce modèle à la BPCO, à l’insuffisance cardiaque... La plus-value est que les soins à domicile ne sont pas remplacés, mais prolongés par des soins à distance. »

« Mon mari est désormais plus impliqué, cela me rassure. »

Les résultats intermédiaires montrent l'impact du parcours de soins hybride sur la vie quotidienne des personnes atteintes de diabète de type 2 et de leur entourage.

- Deux patients ont adapté leur médication en concertation avec leur médecin. Des mesures régulières et un suivi chez Z-Plus ont montré qu’un patient avait souvent une glycémie trop élevée sans le savoir. L’autre patient avait des problèmes de tension artérielle. Grâce à l’adaptation du traitement, leurs valeurs sont désormais plus stables.

- Une éducation supplémentaire sur le diabète a été organisée pour deux personnes à la suite d’interventions de Z-Plus. La femme de l’un d’entre eux s’inquiétait des niveaux élevés de glycémie. « Lorsque j’ai attiré l’attention de mon mari sur ce point, il l’a ignoré. Mais maintenant qu’on l’appelle quand ses valeurs dérapent, il s’en préoccupe davantage. Cela me rassure aussi. »

- Dans un cas, le 112 a été appelé parce qu’une patiente présentait un risque d’acidocétose diabétique. Elle a été admise à l’hôpital. Après sa sortie, son médecin traitant a demandé à Z-Plus de la surveiller à domicile.

Pour cette étude, i-mens et Z-Plus collaborent avec Comarch (logiciel), Ascensia Diabetes Care (matériel), Odisee (étude d’efficacité), UGent (étude de rentabilité), Roche (tests sanguins et supervision du projet), Helan (matériel et conseil consultatif), Diabetes Liga (conseil consultatif), Solidaris (conseil consultatif), Mederi (conseil consultatif).